[日商簿記3級]社会人・会社員でも独学で受かる勉強方法を解説!初心者も簡単合格!

日商簿記3級は数ある資格の中でもかなりメジャーな資格です。知名度があり、それでいて難易度は決して高くはないのでコスパの良い資格と言われています。

商業高校などでは在学中に取得させる場所もあり、合格すれば社会に出てから非常に役に立ちます。しかし、中には以下のように感じる方も少なくありません。

今回は日商簿記3級の勉強方法について、社会人になってから独学で一発合格できた実績のある筆者がレクチャーしていきます!

特殊なテクニックを使ったり、莫大な費用が必要だったりすることは無いのでご安心ください。誰でも実践できるシンプルな勉強方法方法のみをご紹介していきます。

本記事のまとめ!

- スケジューリングをしっかりしてモチベーションを維持しよう!

- 基本的な仕訳と電卓の使い方は絶対に抑える!

- 独学が難しいと感じたらフォーサイトなどの通信講座の活用もアリ!

日商簿記3級独学は難しい?試験の概要について

日商簿記3級の勉強を始める前に、試験の概要を押さえておきましょう。

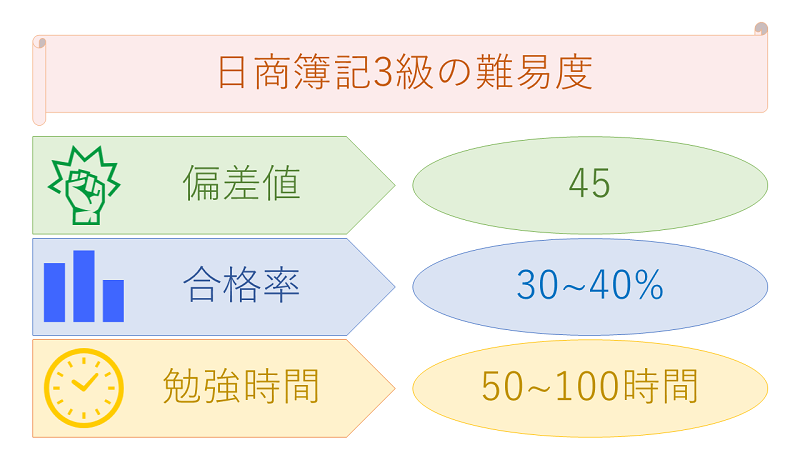

日商簿記3級の難易度・合格率

そもそも日商簿記3級がどのような資格か知らなければ、学習計画や対策の立てようがありません。

日商簿記3級の具体的な難易度・必要な勉強時間・合格率などを知っておくことでスケジュールも立てやすくなり、どれくらいの意気込みをもって挑めばよいか分かります。

簿記3級の難易度は偏差値45・合格率は30~40%です。日商簿記3級に関して、詳しくは以下のページでもまとめているので是非ご一読ください。

簿記3級を取得するメリット

簿記学習の動機付けとして、取得後のメリットを押さえておくことも重要です。メリットを明確化しておくとモチベーションアップにつながり、資格取得後のキャリアを容易に想像できます。

資格取得の目的の一つとして、転職のためと考えている方は多いです。実際に簿記3級の求人がどれくらいか調べたこともあるので、以下の記事も合わせて確認してください。

日商簿記3級の勉強方法

日商簿記3級の勉強の流れを確認しましょう。

STEP1.まずはテキストでざっと学習参考書

知識が全くない状態から勉強する場合、まずは参考書を読み通して一通り知識を補充しましょう。

参考書自体は何も前提知識のない初心者の状態からでも、10時間もあれば読み切れてしまうので、早い方では3日程で読了できます。

ただし、参考書を1回で理解しきることはまず不可能です。途中で分からなかった論点は付箋を貼っておく程度にとどめ、最後まで読むことに重点を置きましょう。

分からない知識や苦手分野は問題集を解きながら参考書に立ち返ります。

STEP2.問題集を解いて用語・勘定科目を覚える

簿記については用語・勘定科目が大事です。仕訳ごとに何の用語を使うかを把握していないとペンも動きません。

問題を解いてわからなかった用語や勘定科目は繰り返し学習して覚えておきましょう。また、用語は年々新しいものも登場します。参考書は最新のものを選びましょう。

古い参考書では新しく出てきた勘定科目や用語に対応しきれません。

STEP3.演習量を重ねる

簿記の勉強は問題を解いた数に比例して点数が上がります。

問題をいかに解いて実力をつけていくかが明暗を分けます。ひたすら問題を解き、解けない問題に関しては復習しましょう。

また、どうしてもわからない問題は解説や答えから読んで暗記してしまってもよいです。

簿記の問題は計算と言いつつ暗記に頼る部分もあり、知っていなければそもそも始まらないケースも多いです。

STEP4.過去問で一気に仕上げる

一通り問題集を解き、苦手を潰せたと思ったら過去問で実践し、要領を掴みましょう。過去を5回分ほど解けば傾向や解き方、雰囲気が掴めてくるので試験で焦ることもなくなります。

もちろん、ここでも間違えた問題の見直しを忘れてはいけません。後程紹介するスッキリ解けるシリーズの過去問が回数的にも開設の丁寧差的にも最も使いやすかったです。

日商簿記3級の学習スケジュールを立てよう

簿記3級に限った話ではありませんが、試験の合格に必要なのは頭の良さではなく要領の良さと計画性です。

試験日を把握したうえで、「自分はどれくらい時間を確保できるから何日くらいかけて勉強を進めていこう」と言った段取りをしっかりと行いましょう。

簿記3級は5月・11月・2月の年3回

簿記試験は1年のうち3回(CBT除く)行われており、それぞれ5月・11月・2月が試験月です。

仕事によっては繁忙期と重なってしまいなかなか勉強時間が稼げない・・・なんてこともあるかと思うので、より忙しくないタイミングを見計らって受験できるように調整しましょう。

簿記3級の合格に必要な勉強時間は大体50~100時間

一般的に、簿記3級に必要な勉強時間は大体50~100時間と言われています。これは経理未経験で知識のない方が独学でテキストを使用した場合にかかる時間です。

筆者の場合も1日辺り2時間で1ヵ月だったので計60時間となりこの範囲に収まっています。

具体的なスケジューリングの方法やさらに短期間で合格するための方法は以下記事にまとめているので、あわせてご覧ください。

ネット試験はいつでも受けられる

最近の簿記試験はCBT形式でも行われており、こちらは任意のタイミングで受験できます。

したがって、受けたい日程を自分で決めたうえで逆算するとよいです。

ネット試験の概要については、以下の記事でまとめています。

日商簿記3級の勉強を続けるためのモチベーション維持について

勉強する上で、モチベーションを維持することは非常に大切です。

どんなに綿密にスケジュールを組んだり、良いテキストに出会えたりしても、モチベーションが続かないと途中で挫折してしまいます。

途中であきらめてしまえば、今までかけてきた時間やお金が無駄になってしまいます。

以下に簿記の勉強で挫折しない様にアドバイスをまとめます。

学習量が0の日を作らない

仕事が長引いて疲れてしまったり、何となく気分が乗らないから勉強したくなかったりする日もあると思います。

しかし勉強時間が0の日を1日でも作ってしまうと、やらないことが習慣になってしまい学習が進まなくなります。

1日のうちで最低5分でも良いのでテキストに目を通し、1問でも良いので仕訳問題を解くと言った習慣をつけるように心がけましょう。

無理な計画は立てない!

簿記の勉強に当たっては無理な計画は立てず、実行可能なペースで計画を立てましょう。簿記3級はペーパー試験でも年に3回実施されており、1回飛ばしてもすぐに次の試験が始まります。

ネット試験に限っては年中受けられます。

「来月試験だから今日から詰め込む!」と無理はせず、「ゆとりを持って5ヵ月後に絶対合格するためにプランを立てよう!」と計画したほうがうまくいきます。

勉強仲間を作ろう!

同じ目的を持った勉強仲間が居ればそれは非常に心強くモチベーションの維持にもつながります。

勉強仲間やライバル、気軽に聞ける人がいるだけでもモチベーションは大きく上がるので、簿記3級の勉強仲間を見つけましょう!勉強の進捗管理アプリとして、StudyPlusをおすすめします。

StudyPlusは教育のカテゴリで長い間1位に輝いているアプリで、進捗管理だけでなく参考書を探したりスケジュールを管理したりと言った用途としても利用できます。

日商簿記3級の大問別配点と対策

簿記3級の大問ごとの対策方法についても見て行きましょう。

ペーパーテストにおいては簿記3級は大問1~5までの5題あり、配点は大問1が20点満点・大問3と5が配点が高め(30点前後)で大問2と4が少なめ(10点ほど)です。

CBTは回ごとのばらつきも多いためこの限りではありません。それぞれの問題ごとに勉強方法を確認しましょう。

第1問

| 問題数 | 配点 |

| 15問 | 45点(1問3点) |

日商簿記3級の第1問は仕訳問題です。1問3点で15問あり、計45点です。

簿記3級は70点以上が合格なので、第1問で躓いてしまうと合格が遠のきます。

仕訳は簿記のなかでも基礎中の基礎なので、まずは第1問の対策をして8割超えを狙いましょう。

対策として一通り勘定科目をおぼえて、あとは手を動かしましょう。資産・負債と収益・費用それぞれどちらが借方でどちらが貸方に来るか判別できるようになれば合格は目前です。

簿記3級大問1の頻出論点は以下の8つです。

- 仕入

- 売上

- 手形

- 固定資産

- 未収入金

- 資本引き出し

- 租税公課

- 前受け金

売買取引

仕入・売上のどちらかはほぼ毎回出題されます。この二つの取引は商業簿記の基礎中の基礎なので対策しておきましょう。

手形取引

2019年から割引・裏書が試験範囲外になりました。そのため、支払手形と受取手形の処理だけしっかりと学習しておきましょう。

固定資産

固定資産は減価償却費と絡めて出題されることが多いです。

「なぜ減価償却をするか」といった理由まで答えられるとパーフェクトです!

第2問

| 問題数 | 配点 |

| 2問 | 20点(1問10点) |

大問2では勘定記入や帳簿組織の記入が出題されます。2問出題され、それぞれ10点ずつの配点がスタンダードです。

出題内容はバラエティに富んでいますが、理解できれば満点も狙えます。具体的に出題される論点をまとめてみました。

帳簿記入

帳簿記入は商品有高帳の作成が頻出傾向です。商品有高帳には先入先出法と移動平均法があります。どちらもできるようにしておきましょう。

勘定記入

勘定記入は家賃・保険料・消耗品・利息・資本金など、幅広い論点から出題されます。

勘定記入も一度解いているかどうかで点数に直ぐ直結する分野です。過去問から類題も何度も出ているので、過去数回をしっかり解いて一度見た問題は解けるようにしておきましょう。

試算表

試算表はさらに合計試算表・残高試算表・合計試算表に分けられます。それぞれの違いとどのような形式で出題されるかをチェックしておきましょう。

財務諸表

財務諸表を第2問で出題されることは稀で、第3問の方が可能性は高いです。

しかし稀に出題された事例があるため、もしもの時に備えて勉強しておきましょう。

日計表

日計表の問題では入金伝票・出金伝票・振替伝票から日々の動きを追う問題がでます。

ただ内容的にはミスなく書き写す作業がほぼ全てなので、満点を取れるように1度練習して出題されたときは手堅く取るようにしましょう。

第3問

| 問題数 | 配点 |

| 1問 | 35点 |

第3問は決算に関する問題です。財務諸表・精算表が出題されます。部分点も多いので、解ける所から解きましょう。

財務諸表

財務諸表は小さな仕訳の積み重ねが大事なので、仕訳を正しく切れるかどうかが重要なポイントです。

また、貸借対照表と損益計算書の違いを把握し、どの勘定がどちらの財務諸表に反映されるかを把握しなければいけません。

特に減価償却費と減価償却累計額を貸借のどちらに入れれば良いか迷う方は多いです。しっかりと仕訳を切れるよう、練習しておきましょう!

精算表

精算表は未処理の分を足し引きしてそれぞれの勘定残の正しい値を求める問題です。

文章題形式で出されることがほとんどなのでじっくりと読み、時には図を書いて、時にはアンダーラインを引いてかみ砕いて理解しましょう。

日商簿記3級を勉強するにあたって気をつけること

勉強がスケジュール通りに進み、もうカンペキと思って油断すると、本番で足元をすくわれます。

ここでは特に簿記試験本番で気をつけるべきことを書いていきます。

仕訳は逆にならないように!

簿記の基礎となる仕訳ですが、貸方・借方がそれぞれ何を意味していてどのような取引の時にどちらに来るかははっきり押さえておきましょう。

筆者は試験数日前のプレテストですべての仕訳を貸借逆に切ってしまい、該当部分を全問ミスといった辛い経験が有ります。

いよいよ簿記試験まで10日を切ってきましたね。

それでも今から十分に盛り返すことができるので、ラストスパートかけて行きましょう!!

因みに私は本番前日の簿記3級の模擬試験は20点(貸借全部逆に切ってた)でしたが本番で85点でした😊

— TS@情報セキュリティスペシャリスト兼ファイナンシャルプランナー兼大学院生 (@weblog_0601) November 8, 2019

大きなミスを避けるためにも、あらためて基本を再確認しておきましょう。

仕訳に自信がない方は、下記の記事をご参照ください。

基本を大事にするのが本当のプロです。

電卓の使い方をマスターしよう!

簿記の試験では桁数の多い数字を扱うことがあり、電卓を早く正確に叩く必要があります。特にメモリーキーは使用できると便利なので、使えるようになっておきましょう。

電卓の一般的な使い方や、おすすめの電卓は下記記事で詳しく説明しています。

また、筆者が仕事でも試験でも愛用している電卓も紹介しておきます。

このキーボードは、キーを叩く音も静かでボタンのサイズも指先ほど、間隔もあいていて叩き間違いが少ないのでかなり使い勝手が良いです。

セレクター(小数点や切り上げ、切捨て)の設定も注意してください。筆者はこのセレクターがずれていることに気付かずに全経の簿記を受けて失敗した経験があります。

また、普段から使い慣れている電卓を持っている場合はそちらを使うようにしましょう。使い慣れていない計算機を無理して使うとタイプミスからあらぬところで計算ミスを引き起こしてしまいます。

特に最初の方で間違えると致命的で途中で気付いて訂正しても間に合わないことがあるので注意しておいてください。

体調管理をしよう

どんなに知識を詰め込んで問題対策をしても、簿記試験の本番に体調不良だと、本来の能力をフルに発揮できません。

本番で本領発揮できるように体調管理は徹底し、最後の1週間はよく寝てよく食べて規則正しい生活を送るようにしましょう。

試験前に眠れないことも考えられます。特にブルーライトは眠りを妨げるので、試験前日はあまりPCやスマホに触れないように注意しましょう。

わからなくても慌てない

試験では慌てないようにするため、時間配分をしっかりし、ケアレスミスをなくすことを重要視してください。

特に問3・問4辺りは毎回新傾向の問題が出され、時間を割いてしまいがちです。前の問題で時間を費やすと計算量の多い問5でかなり厳しくなってきます。

焦ったら最後計算した数値の写し間違いや電卓のたたき間違いを引き起こし計算が狂い、全体の数値が合わなくなってきます。

慌てないためにも解けない問題は後回しにし、解けるところから解いていきましょう。

70点が合格と言うことは、逆に言えば30点失ってしまっても平気です。問題の取捨選択をし、優先順位をつける練習をしておいてください。

予想問題はしなくても良い

予想問題はあくまで企業が作ったものなので、過去問とは別物です。演習問題量に不安がある場合を除いて手を出す必要はありません。

予想問題よりも重要なのは過去問です。たまに傾向が大きく変わるものの、基本的に出題のパターンは変わりません。過去問の対策が合格への近道です。

過去問を数問解くとパターンが見えてきます。そのパターンが見えてきたら合格は目の前です!

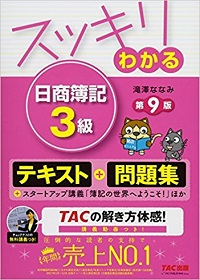

日商簿記3級の独学におすすめのテキスト

独学の場合、合否はテキストにかかっています。

筆者の場合はスッキリわかる(とける)シリーズを使用し、それで合格まで十分いけました。しかし個人によって向き不向きがあります。

スッキリわかるシリーズは、字面だけの解説ではなく、理解しにくい考え方や論点については事細かに図を用いて解説しており、読むだけでも非常に楽しく学習が進められます。

特に初学者の場合、掛金や手形と言ったなじみのない言葉が多く出てくるので、それらの意味から懇切丁寧に解説してくれているスッキリわかるシリーズは非常に親切です。

1読で全てを理解することは不可能なので、まずは一周して全体のイメージを掴み、あとは辞書的な使い方をしましょう。

各テキストを一通り手にとって中を見て、自分に合うかどうか判断しましょう。

筆者は合格後も一通り色んな参考書に目を通しているので、それぞれのテキストの良し悪しを知っています。他のテキストの情報や比較情報が見たい方は下記のページを参照ください。

日商簿記3級の勉強に通信講座はあり?

よく日商簿記3級は「参考書だけで合格できるのか」「通信講座のほうが良いのか」と言った相談を受けます。

今回は一応独学で勉強したい方向けの記事にはなっています。しかし中には通信講座を使った方が良い方もいるので最後に少しだけ紹介します。

独学・通信講座それぞれのメリットとデメリットをまとめたので、自分にはどちらがあっているか判断の材料にしてください。

参考書だけで簿記3級を勉強する場合

まずは参考書だけを使用して勉強する場合のメリット・デメリットを確認しましょう。

| 簿記3級独学のメリット | 簿記3級独学のデメリット |

| ・費用を安く抑えられる ・自分のペースで勉強できる |

・分からないところをすぐに解決できない ・モチベーション管理が難しい |

簿記3級を参考書だけの学習で突破できる人は、以下二つの特徴があります。

一つ目は自主的に学習プランを立てて勉強できること、二つ目は分からないところをネットや参考書で徹底的に突き詰めて調べることができることです。

独学は強い意志がないと継続できません。頑張ることができる環境にいたり、勉強に対して自信があったりする人は参考書だけで十分合格が狙えます。

通信講座やスクールのメリット・デメリット

次に通信講座を利用する場合のメリットやデメリット、向いている人の特徴です。

| 簿記3級を通信講座で勉強するメリット | 簿記3級を通信講座で勉強するデメリット |

| ・分からないところは講師に簡単に質問できる ・解き方を詳しく解説してくれるため間違えて覚えるリスクが低い ・模試などでモチベーション維持ができる |

・費用がかかる ・学習ペースが決まっている |

通信講座での勉強に向いている方は次の二点が当てはまる人です。

一つ目は腰を落ち着けてしっかり学習したい人(時間に余裕がある人)、もう一つはどんなに勉強しても簿記3級がわからない人です。

簿記は少し特殊な考え方をするので、苦手意識があったり、その考え方に今まで触れてこなかったりする場合かなり苦戦します。

通信講座は受講料が15,000円前後なので、安くはありません。勉強の効率自体は参考書より圧倒的に良いので、時間やお金と相談して選びましょう。

簿記3級のおすすめ通信講座について紹介します。

1位:フォーサイト

| 受講料(税込) | 37,800円~ |

| 受講期間 | 次回試験まで |

| 受講形態 | 通信講座 |

| 教材 | ・受講ガイド / 戦略立案 / 合格必勝 テキスト&メディア ・eラーニング 道場破り ・確認テスト(道場破り内) ・テキスト1冊 ・模擬試験(1回分) ・問題集1冊 ・合格体験記 ・講義DVD6枚 ・簿記マンガ ・解答用紙集1冊 ・無料メール質問5回 ・解答・解説集1冊 |

| サポート・特典 | ・教材無料サンプル ・合格時amazonギフト券贈呈 |

| 公式HP | https://www.foresight.jp/boki/ |

扱う論点を頻出分野に絞り、どこを学ぶべきかが一目瞭然です。スマホで簡単に学べるアプリ、Manabunも人気なのでぜひ試してみてください。

2位:スタディング

| 受講料(税込) | 19,800円~ |

| 受講期間 | 次回検定試験日まで |

| カリキュラム | ・基本講座19回 ・検定対策模試3回 |

| 教材 | ・WEBテキスト ・通勤問題集19回 |

| サポート・特典 | 無料講座登録で初回5%OFF |

| 公式HP | https://studying.jp/boki/ |

スマホ1台でいつでもどこでも講義視聴や問題演習ができるので手軽に勉強を続けられます。

価格も抑え気味なので、お財布にやさしい点も大きな魅力です。

その他の簿記通信講座

ここで紹介した以外にも、多くの通信講座が簿記講座を開講しています。下記記事ではそれぞれの通信講座を徹底的に比較しているので、一度ご覧ください。

日商簿記3級をまずは無料で勉強してみよう!

ここまで勉強方法やテキスト、通信講座等を一通り紹介させていただきましたが、本格的に勉強をするとなるとそれなりにお金も時間もかかります。

ただ、どんな試験かもわからずにテキストを買ったけど、合わなかったからやめるというのではお金の面で非常に効率が悪いです。

そこで、まずはどんなことを学習するのか、どのくらいの難易度なのかを実際に退官してから試験に挑戦するのもよいです。

当サイトでは無料で簿記3級を学習できるコンテンツを用意しております。まずはそちらを使って簿記を体感していただければと思います。

日商簿記3級の勉強についてよくある質問

- 日商簿記3級は忙しい社会人でも独学で合格できる?

- 簿記3級はそこまで難しい試験ではありません。スキマ時間を活用するだけでも十分合格できます。

- 日商簿記3級の独学におすすめのテキストは何ですか?

- スッキリわかる日商簿記3級は図も多く解説が丁寧なので、分かりやすくておすすめです。

- 日商簿記3級を独学で学べるブログはありますか?

- しかくのいろはでは無料で簿記3級を学習できるコンテンツを提供しています。

日商簿記3級の勉強方法まとめ

本記事のまとめ!

- スケジューリングをしっかりしてモチベーションを維持しよう!

- 基本的な仕訳と電卓の使い方は絶対に抑える!

- 独学が難しいと感じたらフォーサイトなどの通信講座の活用もアリ!

簿記3級の考え方は多くの仕事で役に立ちます。試験に合格することももちろん大事ですが、それをどう活かすかのほうが大切です。

簿記の勉強を通して学んだことを是非、社会のために役立ててください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません