[情報処理安全確保支援士試験]未経験から合格できる勉強方法を解説!受かる気がしない?独学で受かる?

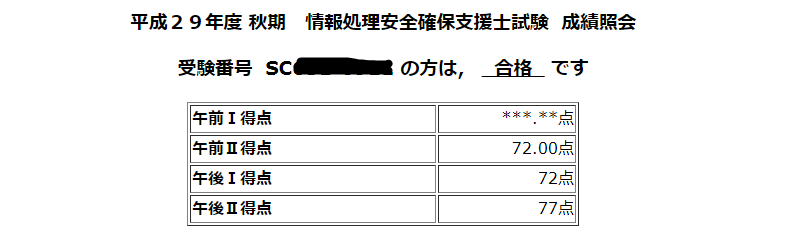

情報処理安全確保支援士は合格率20%を切る難しい試験で、筆者自身も1度落ちています。

ただ、2度目の挑戦で無事に合格できました。

今回は未経験にもかかわらず合格にたどり着けた勉強方法について解説します。今後情報処理安全確保支援士を目指す方のお役に立てればと思います。

本記事のまとめ!

- 支援士試験はIT業界未経験からでも十分合格が可能!

- 逆に、正しい対策をしなければベテランエンジニアでも落ちる!

- 勉強仲間を見つけたり、講師に質問できたりする環境は大事!

情報処理安全確保支援士の概要

最初に情報処理安全確保支援士の概要を確認しておきましょう。

情報処理安全確保支援士試験の概要

情報処理安全確保支援士は平成29年からスタートした新しめの資格で、概要は以下の通りです。

情報セキュリティマネジメントに関する業務、情報システムの企画・設計・開発・運用におけるセキュリティ確保に関する業務、情報及び情報システムの利用におけるセキュリティ対策の適用に関する業務、情報セキュリティインシデント管理に関する業務に従事し、次の役割を主導的に果たすとともに、下位者を指導する。

(1) 情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ諸規程(事業継続計画に関する規程を含む組織内諸規程)の策定、情報セキュリティリスクアセスメント及びリスク対応などを推進又は支援する。

(2) システム調達(製品・サービスのセキュアな導入を含む)、システム開発(セキュリティ機能の実装を含む)を、セキュリティの観点から推進又は支援する。

(3) 暗号利用、マルウェア対策、脆弱性への対応など、情報及び情報システムの利用におけるセキュリティ対策の適用を推進又は支援する。

(4) 情報セキュリティインシデントの管理体制の構築、情報セキュリティインシデントへの対応などを推進又は支援する。

試験内容からもかなり高度なことが問われるとわかります。

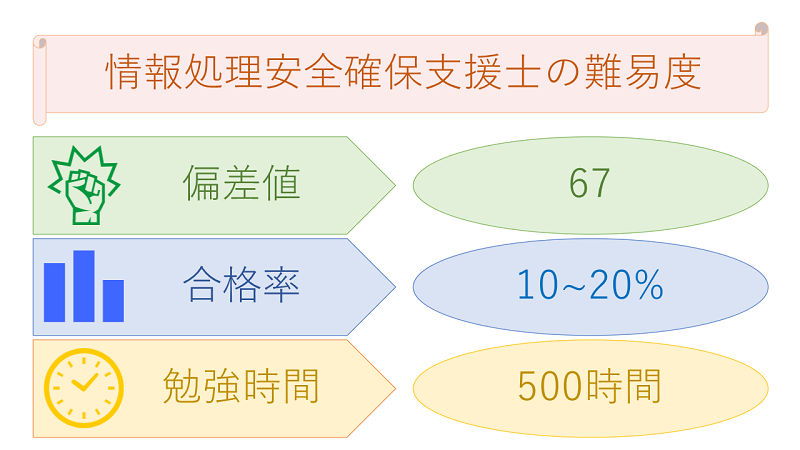

情報処理安全確保支援士試験の難易度

試験の難易度に関しては、偏差値が67、合格率は13%前後と非常に難しいとされている試験です。

しかし年に2度あることや、他の情報処理技術者試験にあるような論述問題が無いことから、高度試験の中では最も簡単な試験と言われています。

午後問題についてはある程度の長文読解能力も求められますが、普段から新聞や表論文を読んで活字に慣れておくことで十分に対応できます。

情報処理安全確保支援士を取得するメリット

情報処理安全確保支援士を取得するメリットとして、以下のようなものがあげられます。

- 独占名称資格なので支援士を名乗ることができる

- 客観的にセキュリティ関連のスキルがあることを証明できる

- 毎年講義を受けることにより、常に最新の知識をアップデートできる

そのほかにもメリットは多々あります。詳しくは別記事にまとめてあるので、ご覧ください。

独学・IT初心者でも合格可能?

よく情報処理安全確保支援士試験は独学でも受かるかといった質問や、ITに詳しくなくても受かるかと聞かれることがあります。

答えから言うと対策さえすれば十分に合格可能です。情報処理安全確保支援士はあくまで試験です。

現場で実際に働いているエンジニアの方よりも未経験者の方のほうが、試験対策をしてスムーズに受かるケースもあります。

筆者も当時業界未経験でしたが、合格できました。

エンジニアの場合は逆に、「俺は今までこうやって解決してきた、だからこれが答えだ!」と経験則にしたがって答えを書くことがあり、試験では採点されません。

情報処理安全確保支援士の勉強方法

情報処理安全確保支援士の具体的な勉強方法を確認しておきましょう。

STEP1.まずはテキストを通読

まずはテキストを通読しましょう。情報処理安全確保支援士は専門用語も多く、初めて見る方は大抵「受かる気がしない」と感じます。

しかし気にする必要はありません。まずはテキストを最後まで読み切ることを意識しましょう。

STEP2.午前過去問を通して知識を補充

情報処理安全確保支援士の午前試験は特に、膨大な知識量を求められます。知識を補充するためにはテキストを何度も読むより、午前試験を解いたほうが効率的です。

また、最近は過去問以外からの出題も目立つようになりました。出題論点についてはシラバスにも書かれているため、あわせて確認しておきましょう。

STEP3.午後試験を過去3年分は解いて要領をつかむ

午後試験は単純な知識問題でなく、長文を読解する力が問われます。時間配分や長文になれるためにも、まずは過去問3年分は解いておきましょう。

同じ問題はまず出ないため、答えを覚えるのではなく解き方のプロセスを身に着けるよう意識しましょう。

解けなかった問題は繰り返し復習をしましょう。

過去問を解く場合は早く正確に読み取る練習も兼ねて、1回目は実際の試験時間の8割程度の制限時間、2回目は本番の半分ほどの制限時間を設けて問題に取りかかると良いです。

STEP4.本番で気を付けること

試験本番での解き方も確認しておきましょう。支援士の試験は国語の試験とも言われます。

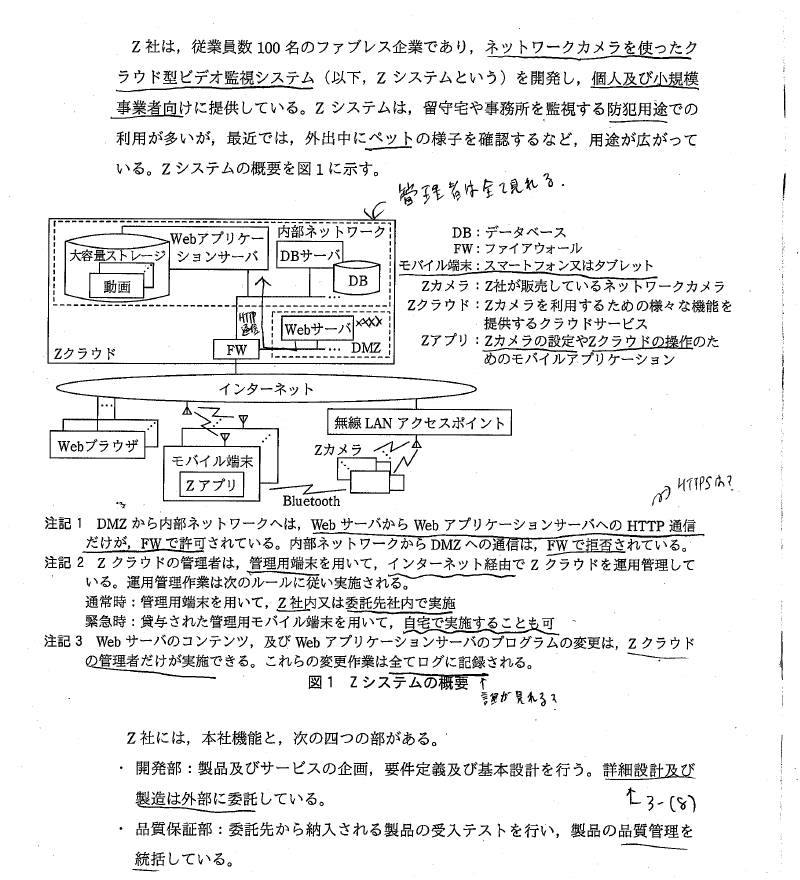

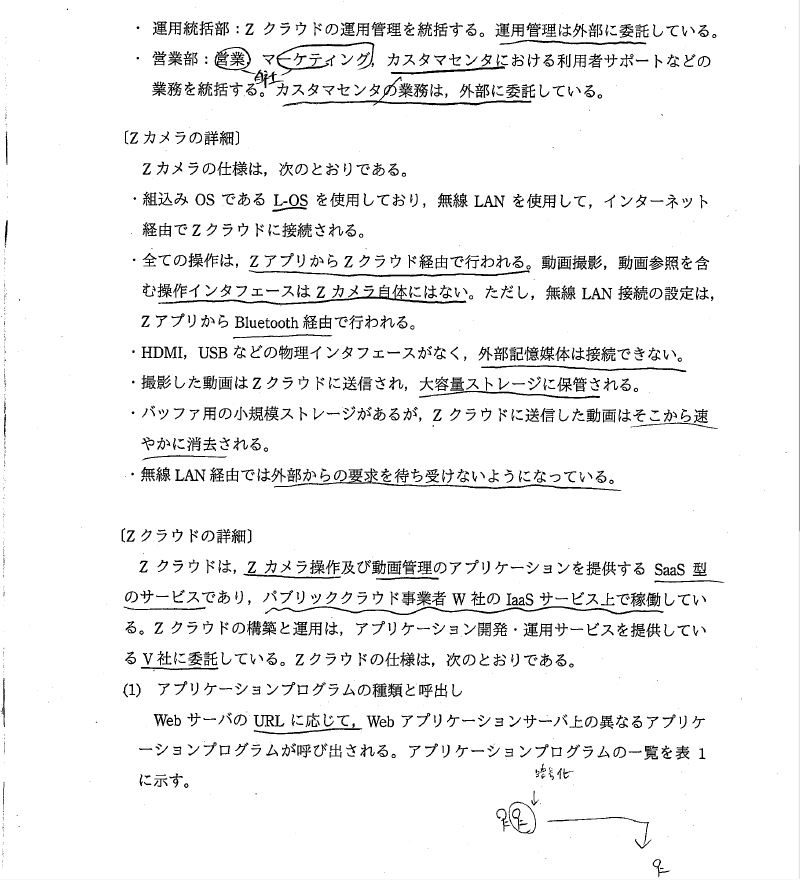

重要だと思われるところにはアンダーラインを引いたり追記したりしましょう。ここでは私の問題用紙を掲載します。

下線部やメモ書きだらけです。

この方法は実は、高校時代に国語の先生から学んだセンター試験対策に少し手を加えただけで、重要そうなところには下線部を、セキュリティ的にどうなの?と言ったところには波線をひき、その他に気になったことはメモ書きで残すといった方法です。

このように線を引いておくことで、問題を見て問題文に振り返ったときにどこが重要だったかをすぐに見つけることができ、時間の短縮になります!

試験が始まってから一定時間すると途中退室が可能になり、試験場を後にする方もちらほらいらっしゃいました。

確かに早く終わったなら時間がもったいないので退出したい気持ちもわかりますが、極力時間いっぱいまで自分の書いた文章がおかしくないか、誤字脱字が無いか、字が汚くないかのチェックを怠らないようにしましょう。

聞く話によるとIPAの試験は漢字のミスにも厳しく、そのせいで1点足りずに落ちようものならそちらの方が遥かにもったいないです。

また、受験番号や選択番号のチェックも忘れずにマークしたか確認しましょう!

情報処理安全確保支援士試験の午前・午後それぞれの勉強方法

午前試験・午後試験それぞれの勉強方法も確認しましょう。支援士の本番は午後です。午前試験でつまづかないように注意しましょう。

午前1試験対策

| 試験時間 | 50分(9:30~10:20) |

| 出題形式 | 4択 |

| 出題数 | 30問 |

| 解答数 | 30問 |

| 合格ライン | 60%(18問正解) |

午後1試験は情報処理技術者試験高度区分として統一形式で出題されます。問われる知識はセキュリティに限らずネットワーク・データベースなどほかの技術や、マネジメント・ストラテジについても問われます。

幅広い知識が問われるため、別途参考書があると望ましいです。

午前2試験対策

| 試験時間 | 40分(10:50~11:30) |

| 出題形式 | 4択 |

| 出題数 | 25問 |

| 解答数 | 25問 |

| 合格ライン | 15問 |

午前2試験はセキュリティ関連の知識が問われます。ひたすら過去問を解いて知識を補充しましょう。

1つ1つの問題は短答形式なので隙間時間でも手ごろに勉強できます。まずは問題を解いて、わからなければ用語をテキストで調べることで知識は増えていきます。

情報処理技術者試験特有の、過去問使い回しが当たり前のようにあるので、できない問題はまず覚えてしまうことも重要です。

また、午後問題でも午前試験の知識は当たり前のように使います。正答以外の選択肢も、なぜの不正解なのかを確認しておきましょう。

各選択肢の単語の意味まで答えられるようにしておくと、勉強を午後につなげることができるようになります。午前試験対策については詳しく以下のページでも紹介しています。

午後試験対策

午後試験は情報処理安全確保支援士試験のメイン部分です。

午後

| 試験時間 | 90分(12:30~15:00) |

| 出題形式 | 記述式 |

| 出題数 | 4問 |

| 解答数 | 2問 |

| 合格ライン | 60% |

午後試験の勉強方法ですが、まずは長文に慣れることです。重要な解説がされていても、集中力が持たず文章を読めなければ知識があっても政界にたどり着けません。

また、午後試験は選択式の問題です。どの分野が得意か苦手かを分析し、あらかじめ解く分野を決めておくとよいです。

筆者の場合は数学が得意でプログラミングは苦手だったため、プログラミングの問題は避け、計算問題がある場合は優先的にその問題を選ぶなど決めていました。

ある程度問題を解くと自分の得意不得意が見えてくるので、不得意なものに関してはスッパリ捨てる事で一気に合格に近づきます。

午後試験の傾向や対策については以下の記事でも触れています。

情報処理安全確保支援士試験は未経験・初心者でも受かる?

情報処理安全確保支援士試験に全くのIT業界初心者からでも合格できたので、体験談を書いておきます。

IT業界未経験・初心者でも合格できる!

筆者に関しては、大学では情報を専攻しネットワークやアルゴリズムに関して学んでいました。このように書くと「アドバンテージあるじゃん」と思われるかもしれません。

しかし実際はほぼ遊んでばかりで情報を専攻する学生には必須とも言われるプログラミングに関してはてんでダメでした。いつも友人の書いたコードを写させていただくレベルでした。

要するにほぼ技術もなければ実務経験もない素人レベルです。一応この試験の前ステップとなる応用情報技術者試験も合格しておりますが、この時も実務経験などありません。

この試験はよく、実務経験者でなければ取得できないといいますが、初心者でも十分可能です!まったくの業界未経験者が独学でも十分取得できる資格なので、挑戦してみましょう。

勉強時間など

| 勉強時間 | 200時間程 |

| 当時の所有資格 | 応用情報技術者試験 |

| 免除 | 午前1 |

筆者が合格するためにかけた勉強時間は少なめですが、これは支援士の基礎ともなる応用情報技術者試験に合格してから日が浅かったためです。

知識を忘れないうちに試験に臨めた点はアドバンテージでした。また、午前1の免除も大きかったです。

根底の基本情報技術者試験や応用情報技術者試験の知識が無く、いきなりこの試験を受ける場合、確保する時間として500時間は覚悟したほうが良いです。

具体的な勉強時間やスケジューリングに関しては、以下の記事でまとめているので参考にしていただきたく思います。

初心者からの勉強なら通信講座もおすすめ

筆者は勉強開始時に専門的なセキュリティに関する知識はほぼ皆無だったため、通信講座を利用しました。

動画では攻撃者の流れが事細かに順を追って説明されていたり、サーバやアクセスポイントなどの説明を図示して説明したりしていたので、非常に分かりやすく初学者でも難なくインプットできました。

通信講座を使うことでスケジュール管理が楽になり、合格までの距離がぐっと近づいたように思えます。

しかし当時の対策講座は大手予備校の高額なものしかなく、なかなか手が出ないものばかりでした。

そこで、できるだけ安く手軽に試験対策ができる講座を作れないか試行錯誤した結果、支援士ゼミと言う学習塾を立ち上げました。

支援士ゼミの詳細は以下のページで解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。

受講料を控えめにしているだけでなく、ベテランの講師がマンツーマンで質問に対応するので安心して受講できます。

また、他の講座の情報が気になる方は下記をご覧ください。

情報処理安全確保支援士の学習におすすめのテキスト

情報処理安全確保支援士に挑戦するなら、テキスト選びも重要です。

参考書・問題集

試験対策に使った教材ですが、上原本・ポケットスタディ・重点対策の3冊になります。

上原本

上原本は筆者が0知識からお世話になった参考書で、セキュリティを学ぶ上で最重要となる要素が詰まっています。

試験に必要な攻撃手法・プロトコル・機器の説明などはもちろんのこと、試験でどのような点が問われやすいのかについても解説されています。

また、最新の技術も網羅されているので安心です。初心者からベテランまでこの一冊で完全対応できます。

ポケットスタディ

ポケットスタディは短時間で合格するには必須の教材です。ある問に対して「どのポイントを押さえて」「どのような言い回しで言えば良いか」を具体的に明示しています。

一定のフレーズを頭に叩き込むことで試験にも柔軟に対応できました。使うタイミングとしては参考書・問題集を一通り終え、試験1週間を切ったあたりからの追い込みとして使用しましょう。

一通り問題を解いていると、速効サプリの中で今までに解いたことがある問題がちらほら出てくるかと思います。都度見なおすことで、さらに記憶は定着します。

「専門知識+午後問題」の重点対策

重点対策は分野ごとに分かれているため、自分の弱点を見つけやすいといったメリットがあります。見つけた弱点は上原本でつぶしていきましょう。

この問題集に関しては2周しましょう。1周目は自分の能力がどの程度あるかを図るため、2周目はしっかりと理解できているか、もしくは単語などは意味を覚え適切に用いることができるかをチェックするとよいです。

また、演習量が足りないと感じたらWebから過去の問題をとってくることも可能なのでかなりのボリュームになります。

テキストに関しては正直、色々買いましたがこの3冊だけでよかったように思えます。

もちろん、人によってはそれ以外のテキストも見たい!と言う方は多いと思うので、以下の記事も合わせてご覧ください。

Webサイト

いわずと知れた情報処理安全確保支援士ドットコムも便利です。こちらのサイトにはかなりお世話になりました。

特にアカウントを登録し、ログインした状態で問題を解くことで間違えた問題に関してはサイト側で記録してくれるため効率よく復習することができます。

情報処理安全確保支援士の勉強方法についてよくある質問

- 情報処理安全確保支援士に未経験から独学で合格することはできますか?

- 独学での合格も可能です。しかし、効率よく取得したいなら通信講座を利用しましょう。

- 情報処理安全確保支援士試験の午後試験の勉強方法がわかりません。

- まずは過去問を3年分取り組みましょう。3年分取り組むことで傾向が見えてきます。また、同じ問題を反復して解くことも重要です。

情報処理安全確保支援士試験の勉強方法まとめ

本記事のまとめ!

- 支援士試験はIT業界未経験からでも十分合格が可能!

- 逆に、正しい対策をしなければベテランエンジニアでも落ちる!

- 勉強仲間を見つけたり、講師に質問できたりする環境は大事!

支援士の試験は確かに求められる範囲も膨大で、必要な専門知識も多く、考えされられるような問題ばかりで難関といえるでしょう。

しかし、実務経験が皆無でその上独学でも十分に合格可能な試験であり、若い方では14歳でも取得している人がいるそうです。

決してあきらめずに正しい勉強を重ねて合格を手にしてください!

ディスカッション

コメント一覧

恐縮です。士業さまに失礼を承知で申し上げますが、還暦過ぎのこの歳になるまで、

「てんで」(まるっきし)を「点で」と記した文章にお目に掛かったことは御座いませんでした。恐らくミスタイプかと思われますが、あるいはそう言った用法が存在するのですか?衒学者の戯れ言でスミマセンがご確認願えればと存じます。

この度は非常に際どいご指摘ありがとうございます!

私もあまり気にせず使っていたのですが、ひらがな表記が多いようです。

ただ、過去の用例として「点で」と記載されていたこともあるようです。

https://kotobank.jp/word/%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%A7-578534

いずれにしてもややこしいので、ひらがな表記に直しておきました。