[情報処理安全確保支援士試験]午後試験の対策は?令和5年以降の新傾向について解説!

情報処理安全確保支援士の午前試験を無事突破しても本当に難しいのは午後試験で、多くの方は60点を満たせずに不合格となってしまいます。

この記事では午後試験の対策方法を詳しく紹介していこうと思います

本記事のまとめ!

- 午後1試験は3問中2問を、午後2試験は2問中1問を選んで回答する選択式

- 時間がシビアで文章量も多いので、ITに関する知識や技術だけでなく国語力も必要

- 午後試験を突破したいなら支援士ゼミを活用しよう!

情報処理安全確保支援士の午後試験の概要

まずは午後試験の構成から見ていきましょう。

午後試験の時間配分と配点

午後試験の配点や問題構成は以下の通りです。

試験時間:12:30~15:00(150分)

| 問 | 分野・傾向 | 選択方法 | 配点 |

| 1 | セキュアプログラミング | 4問中2問解答 | 50点 |

| 2 | 情報セキュリティ全般 | 50点 | |

| 3 | 50点 | ||

| 4 | 50点 |

大問が1~4まで用意されており、そのうち2問解く必要があります。1問50点で2問解くので100点満点、合格基準点は60点です。

午後試験の対策方法

午後試験は4つの大問の中から2問を選択して150分の制限時間で解答します。

ネットワーク絡みの脆弱性を問われる問題から電子メールやSNSと言ったアプリ経由のインシデントまで出題の形式は多様です。

また、問1はセキュアプログラミングが出題される傾向があり、言語としてはC++・Java・ECMAScript(JavaScriptの前身)などとなっています。

筆者みたくプログラミングが苦手な場合、必然的にその問題が選択肢から消えて残り3問を選ぶことになります。

午後試験の対策方法として、過去数年分を解いて傾向をつかむのが良いです。令和5年秋より午後試験が統一されていますが、難易度自体は変わらないので傾向を掴む分には問題ありません。

筆者は数冊の過去問を用意して全問解きましたが問題演習に大幅に時間を割くことになりかと思います。

上記のテキストが一番おすすめですが、他にも見たいという方は以下の記事もあわせてご覧ください。

情報処理安全確保支援士の午後試験の対策方法

午後試験での60点は非常に難易度が高いです。単純に技術や知識があっても、試験に対するテクニックがなければ合格は遠いです。

筆者自身も過去に一度落ちていますが、その後対策を練ることで2回目無事合格を果たしました。

その時に感じた攻略方法をまとめてみます。

知識だけでなく国語力が非常に重要

情報処理安全確保支援士の試験は単純な知識や技術で解ける問題ではなく、長文読解能力や要約力などの国語の力が問われます。

試験問題は10ページ以上にもおよび、設問も「2~40文字で答えよ」といった問題ばかりです。

普段から本を読む習慣があったり文字を書く習慣があったりすれば難しく感じませんが、習慣がある方は少ないと思います。

そんな時は最低限の国語力をつけるために1冊くらいは本を読んでおきましょう。

また応用情報技術者試験や他区分の資格同様、情報処理技術者試験の筆記は漢字やカタカナのミスも厳しいと言われています。

特に難しい漢字(常用漢字でない物)の場合、試験問題の本文中に漢字があればそのまま使うようにし、なければ無理に書かずひらがなで書きましょう。

設問から読む

問題を解くにあたっては本文から読み始めるのではなく、設問から読みましょう。

設問から読むことでどのような事を問われているのか、どのような知識が必要なのかをあらかじめ頭の中にインプットしておくことが可能です。特に支援士の午後試験は選択問題です。

設問の段階で無理そうな問題を選択肢から外しておくことで、「問題を解く過程でやっぱり解けないから他の問題にしよう!」と言った時間のロスをせずに済みます。

問題用紙には適宜要約を書き込もう

問題が10ページにも渡ると状況を把握しながら読み進めないといけないため非常に大変です。

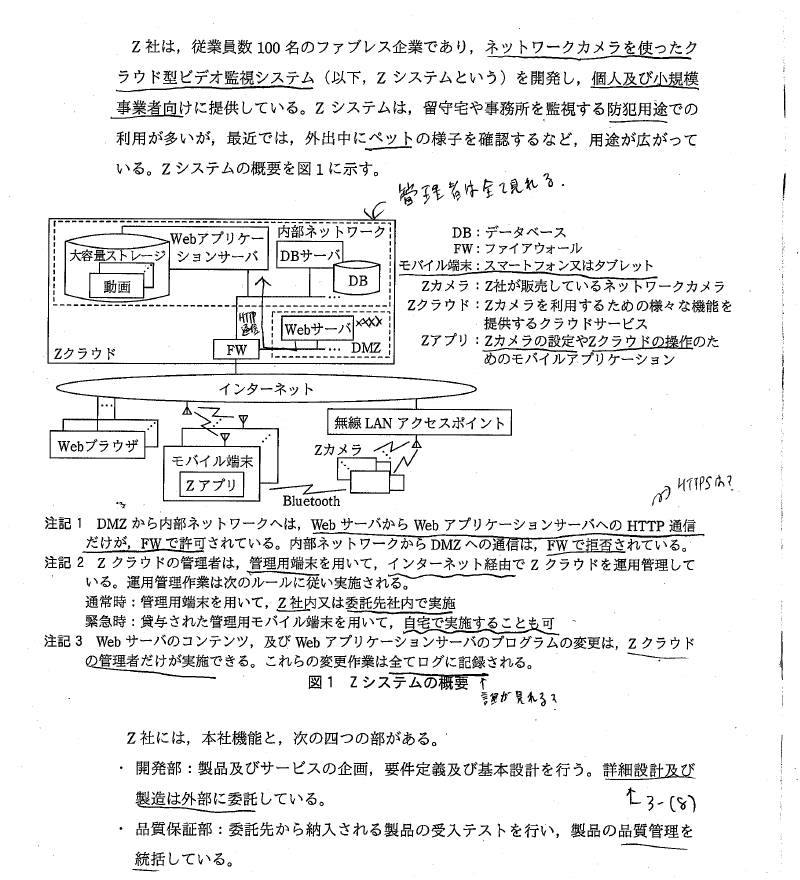

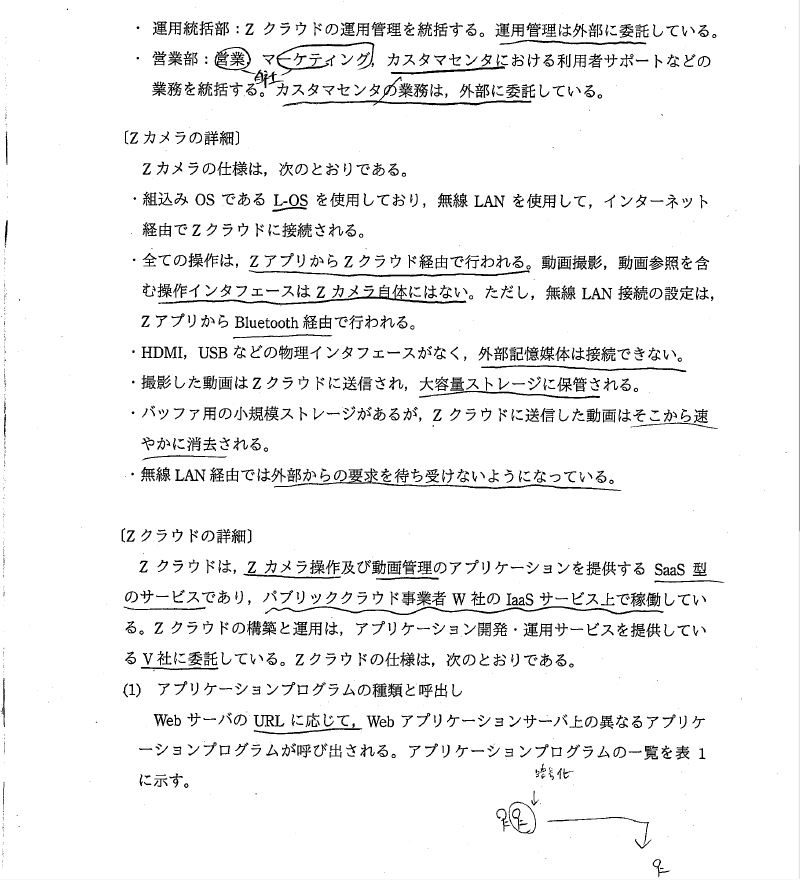

文を読んでいて途中で気付いたことは都度書き込みましょう。実際に筆者が合格した時の試験の問題用紙は以下の通りです。

このように気付いたことや重要だと感じるところには線を引いたり図を書きながら解いていきましょう。

周囲のでき具合によって調整されることもある

どんなにできた!と手ごたえがあっても、状況によっては落ちていたり、逆に手ごたえがなくても合格していたりすることがあります。

これは試験の合格率を毎回13~15%程に調整しているからではないかと言われているからで、合格率を見ても確かに常に一定の様に思えます。

そのことから、自己採点が終わったとしても浮かれず、合格発表日までは気を引き締めて待ちましょう。

独学が難しいと感じたら支援士ゼミがおすすめ!

情報処理安全確保支援士は比較的新しい資格のため認知度がそこまで高くありません。

そのため、支援士対策講座として取り扱っている通信講座は少ないです。講座が少ない中でも特におすすめできるのが支援士ゼミです。

支援士ゼミでは、長年SEを務めたりコンサルタントとして従事してきたりしたベテラン講師陣による過去問解説動画や、マンツーマンレッスンによる質問対応など、非常に恵まれた環境が用意されています。

月額制で、入退会も自由なので興味がある方は試してみてください。

支援士の午後試験対策まとめ

本記事のまとめ!

- 午後1試験は3問中2問を、午後2試験は2問中1問を選んで回答する選択式

- 時間がシビアで文章量も多いので、ITに関する知識や技術だけでなく国語力も必要

- 午後試験を突破したいなら支援士ゼミを活用しよう!

今回は支援士の午後試験の傾向や対策をまとめました。

午後試験は長文が続き、体力的にも厳しいテストですが、解き方を押さえて置けば合格できるテストです。

また、せっかく午後試験が基準点に達していても午前試験が不合格だとOUTです。

午前試験は簡単ですが油断せず、あわせて対策しておきましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません