[情報処理安全確保支援士試験]勉強時間は500時間?1000時間!?日程に合わせたスケジュール例も紹介!

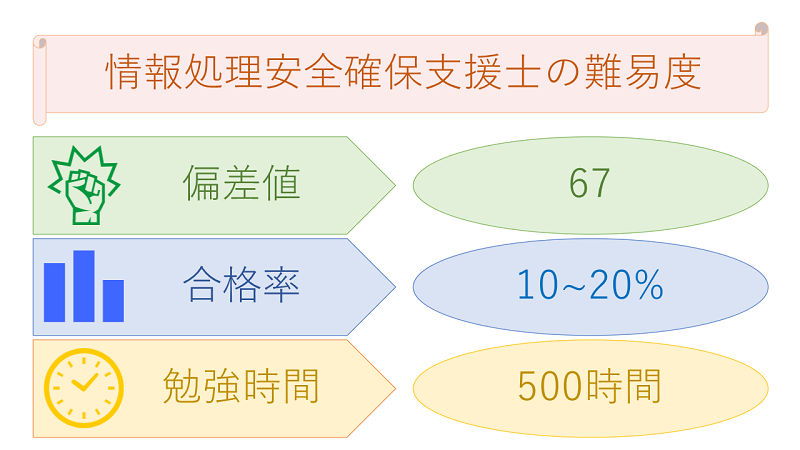

情報処理安全確保支援士は応用情報技術者試験の上位に位置している難関資格です。

情報系初の士業と言うだけあり取得後のメリットは大きいですが、取得するにあたっては以下のような悩みもあると思います。

そこで今回は実際に会社に勤めつつ情報処理安全確保支援士に合格した筆者がどれくらい勉強時間を要したのか、また、どのようなスケジュールで勉強をしていったかを紹介しようと思います。

本記事のまとめ!

- 応用情報を持っていれば200時間ほど、持っていなければ500時間ほどはかかる

- IT業界やセキュリティエンジニアとしての経験の有無でも勉強時間はかかる

- 短い時間で合格を狙うなら、支援士ゼミがおすすめ

情報処理安全確保支援士の勉強時間の目安

情報処理安全確保支援士に合格するために筆者が要した勉強時間や、他の人の勉強時間は以下の通りです。

応用情報取得者で200時間ほど

筆者の場合、応用情報技術者試験合格→翌年支援士合格と言った流れです。

応用情報技術者試験に合格しておくことで2年間は午前試験1を免除できて、学習範囲をセキュリティ一本に絞ることができるのでかなりの勉強時間の省略が可能でした。

午前1は過去問の流用ですが、それでも範囲は非常に広く合格ラインにもっていくにはかなりの時間がかかってしまいます。下位試験を事前に受験しておくことも策の一つです。

ゼロ知識のベースからだと500時間ほどかかる

全く情報処理技術者試験に触れておらず、いきなり支援士試験に挑む場合は500時間ほど覚悟しておく必要があります。

特にセキュリティに関してはITパスポート・基本情報・応用情報どれも必須で学ぶ機会が多い分野です。

順当に試験を受けてきた場合はある程度の礎ができており意外とインプットもスムーズに進みます。

一方で何の前提知識もなしに専門用語の羅列を見ると分からないことばかりで、予想以上に時間がかかってしまうリスクがあります。

IT業界の経験の有無でも大きく変わる

下位試験の受験経験がなくてもIT業界でセキュリティ部門担当だったり、ゴリゴリのプログラマだったりする背景がある場合、2~30時間で合格できた!と言う声も聞きます。

ただ、一口にセキュリティと言っても範囲は広いので経験者でもとりあえず一通りテキストに目を通しておくことをおすすめします。

情報処理安全確保支援士の日程も確認しておこう!

情報処理安全確保支援士を受験するにあたって、日程は最初に押さえておくべきです。

試験日は4月の第3日曜日と10月の第2日曜日

情報処理安全確保支援士試験は春期と秋期の2回に行われています。

基本情報技術者試験や情報セキュリティマネジメント試験は自分で受験日を決めることができましたが、支援士試験は固定です。

受験申込は試験日の3ヵ月前くらい

受験申込日ですが、試験日の3ヵ月ほど前から開始されます。

2022年春期の場合は、2022年4月17日が試験日であり、申込期間は2022年1月11日~2月1日でした。

意外と申し込み期限は短いので、申込忘れに気を付けましょう。

情報処理安全確保支援士に合格した時のスケジュール

実際に筆者は200時間で合格したと書きましたが、1日1時間を目途に、約半年かけてスケジュールを組んで合格しています。

また、応用情報技術者試験に合格していることも前提としての一例として参考にしていただければと思います。

テキスト一読(30時間)

まずはどのような考え方や用語があるかをテキストの一読で確認しましょう。

支援士は専門的でどれだけ簡潔に書かれたテキストでもわかりづらかったり覚えられなかったりすることが多いですが、とりあえず読み通してどこに何が書かれているかくらいは把握しておくと良いです。

一回読んだだけで理解できたり覚えられたりすることはまず無理で、問題を解かないと実力が着くことはないので、時間をかけすぎてはいけません。

午前2対策(20時間)

午前2の対策には20時間ほどかけてパターンを学習していきましょう。午前2はセキュリティ問題が多く、また過去問の流用も多いです。

そのため過去5回分ほど解いて答えを覚えておくことで安定して合格ラインの6割に達することができると思います。

支援士の関門は午後試験なので、こちらもサクッと合格できるように準備を整えておくことが望ましいです。

午後対策(100時間)

一番の関門は午後試験で、4問から2問選んで解く形式です。制限時間が150分で長文なので、知識や技術だけでなく長時間にわたる集中力や長文の読解能力も求められます。

そのため最初に設問を読んでから本文を読む、適宜アンダーラインや気付いたことを文中に書き込むといったまさに国語の試験を解くようなテクニックが必要になります。

国語力だけでなく、当然専門知識も必要です。

分からない内容に当たったときはテキストに立ち返り知識を補完していきましょう。

総仕上げ(50時間)

午前と午後それぞれのパターンに慣れたら、実際に時間を計測しつつ本番と同じ日程で午前2を10:50~11:30の40分、午後を12:30~15:00の150分計測で実践してみましょう。

そこで本番の選択問題の選び方や時間配分を徹底させていきます。特に午後試験は150分もあれば余裕と思いつつ、実際はなかなか時間が足りないこともあります。

特に大問1と大問2どちらもそれなりに解けそうと思って両方解いておこうとすると、圧倒的時間不足に陥ることがわかると思います。

そうならないためにもそれぞれのパターンをある程度把握し、本番でどちらを取っておくかあらかじめ見極めておくと良いでしょう。

より短時間で確実に支援士に合格するために

筆者の場合約200時間で合格しており、その前に1度不合格も経験しています。しかし中にはもっと短時間で合格を手にしている方もいます。

その方たちを見ていると徹底した対策をしており、しかるべくして合格していると感じました。

そこで、これから受験をする皆さんにはできれば1発でサクッと合格していただきたいので、以下のポイントを押さえておいていただければと思います。

テキスト選びは最重要項目

独学にしても通信講座を受験するにしても、各自テキスト1冊は持っておいて欲しいと思います。

ただテキストも網羅的な物から重要項目をまとめただけの物、図やイラストを多用しているものから分かりづらいもののそれを暗記すれば得点につながるため受験生に支持されているものまでさまざまです。

筆者は上原本+ポケットスタディと言った組み合わせでした。ただ合う合わないもあるので、実際中を見て判断していただきたいです。

以下のページでご自身に合いそうなテキストを選んでみてください!

勉強方法は早めに確立しておこう!

効率の良い勉強方法を押さえておくことも大事で、特に最初の段階で把握しておくのと手探りでやりながらコツをつかんでいくのでは合格までの時間も圧倒的に変わってきます。

この記事の中盤でも書いていますが、「テキストを網羅→問題にとりかかる」よりも「ある程度テキストを流す→問題を詰めていく」の方が効率が良いです。

それ以外にも重要なポイントはあるので、勉強を始める前にしっかりと勉強方法を押さえておいてください!

独学が難しいと感じたときは支援士ゼミを活用しよう

独学でテキストを読んで問題を解いてもなかなか理解できない、点数が伸びない、と言う場合は独学をスッパリ諦めてスクールや通信講座を利用するのもアリです。

受講料として、半年で5万円~10万円ほどかかるので決して安くはないです。

ただし、分からないところを講師の方に質問できたり、模擬試験を経て添削してもらったりすることで、自分では気づかなかった点を気づかせてくれるといったメリットも大きく合格確率を上げられます。

筆者として最もおすすめのコンテンツは、支援士ゼミです。

比較的受講料が安いだけでなく、ベテランの講師陣による手厚いサポートもあり疑問をすぐに解決できます。

講義動画のクオリティも高いので、ぜひご活用ください。

ただ、それ以外のスクールの情報も扱っているので、あわせてそちらもご覧ください。

情報処理安全確保支援士の勉強時間まとめ

本記事のまとめ!

- 応用情報を持っていれば200時間ほど、持っていなければ500時間ほどはかかる

- IT業界やセキュリティエンジニアとしての経験の有無でも勉強時間はかかる

- 短い時間で合格を狙うなら、支援士ゼミがおすすめ

今回は情報処理安全確保支援士の合格に必要な勉強時間を、実体験をもとに紹介させていただきました。

応用情報技術者試験やその他のスペシャリスト系資格よりは必要な勉強時間が少ないですが、学習内容は深く挫折する方も多い試験です。

しっかりと対策をして1発合格を目指しましょう!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません