[日商簿記2級]独学は難しい?突破できる勉強方法やコツは?受かる気がしなくても大丈夫!

日商簿記は人気資格ランキングでも常に上位に位置し、求人も多い資格です。中でも日商簿記2級は特に取得の難易度と評価のバランスが取れていて、最もコスパが良い資格です。

各企業からの求人も多く存在しています。しかし最近は難化傾向にあります。

簿記2級は回によって難易度の幅も大きく、合格率も10%~50%とばらつきがあるため、気軽に独学で合格するのは難しくなりつつあります。

しかし難化傾向でもしっかりと策を練って段取りよく勉強していけば合格できることは事実です。今回は簿記2級の対策方法・スケジュールの組み方・おすすめのテキストなど、大まかな勉強方法やコツを紹介します。

本記事のまとめ!

- 未経験者が独学で簿記2級に合格するのは至難の業!

- 勉強慣れしていない場合、素直に通信講座がおすすめ

- 特にフォーサイトはクオリティが高く合格率も高い!

日商簿記2級の独学は難しい?

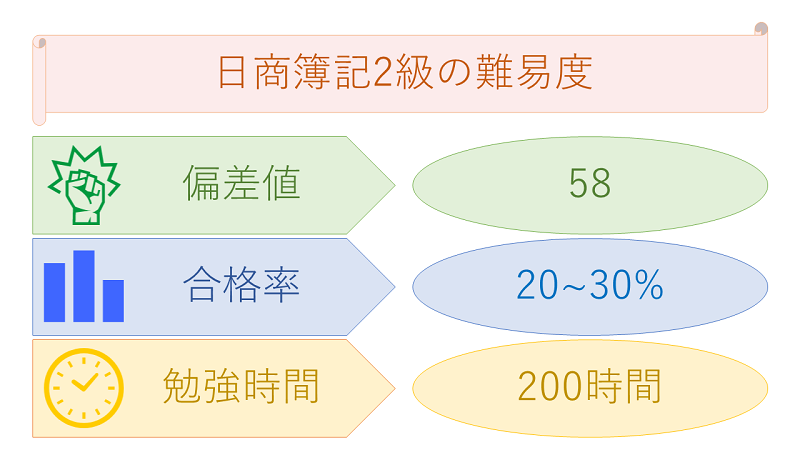

今から日商簿記2級を受験するにあたって、難易度などをまずは押さえておきましょう。

簿記2級の難しいところは?独学は無理?

まずは簿記2級の難易度・勉強時間などを押さえておきましょう。受験資格は特になく、誰でも受験できます。また、最近はネット試験も実施されており、以前よりは簡単になったとも言われています。

一方で、以前は1級の範囲だった連結会計が出題されるようになり、難しいと感じる方も多いようです。合格率は変動が大きいものの、20~30%ほどです。対策を立てておけば、独学でも合格はできます。

簿記2級の概要については、以下の記事をご覧ください。

簿記2級の合格に必要な勉強時間は200時間前後

簿記3級が50時間ほどで合格できると言われているのに対し、2級になるとその4倍ほどの200時間必要とされています。

もちろんこの時間は3級取得者であることを前提とした時間であり全くの知識がない状態からになるとさらに時間はかかることが予想されます。

そのため、計画的に勉強していかないと学習範囲を網羅できず、なかなか苦戦を強いられる可能性が高いです。簿記2級のスケジュールに関する記事は別途まとめているので、こちらもあわせてご覧ください。

簿記2級を取ることのメリット

日商簿記2級はコスパが良いと言われますが、どれくらいのメリットがあるか気になる方は多いです。

取得することで得られるメリットを知っておくことはモチベーションを保つ意味でも非常に重要な事です。

簿記2級のメリットをざっくりとまとめると、以下のようになります。

- 就職に有利

- 副業もできる

- 上位資格へのつながる

詳しくは以下の記事にまとめたので、あわせてご覧ください。

日商簿記2級の勉強方法

日商簿記2級に合格するための流れを確認しておきましょう。

STEP1.まずはざっとテキストを通読する

最初にするべきことは購入したテキストを最初から最後までざっと読んでみます。

その際、分からないところがあっても100%理解しようとしたり覚えたりする必要もなく、また問題集に取りかかる必要もこの段階ではありません。

参考書の巻末問題に関しては解けそうなら解いてみても良いですし、分からないなら答えを直ぐに見てしまって、「あ~こんな風に解けばいいのか」とざっくりとした理解をするようにしましょう。

STEP2.問題集の答えを見ながら解く

テキストを一読したら問題集に取り掛かるわけですが、テキストに載っている問題は基本的で簡単な物ばかりである一方で、問題集の問題は過去問由来の高難易度の物もあります。

特にテキストをさっと読んだくらいで太刀打ちできるわけがないので答えを見ながら解いていきましょう。

特に財務諸表を作る問題などでは細かな仕訳がいくつもあるので一つ一つ丁寧にあっているか確認しながら進めていくことをおすすめします。

STEP3.2週目は少し厳しく確認する

問題集が1週終わったら2週目に入りますが、2週目は厳しめに答えを見ずにやる、制限時間を設けて解くなどをしてみましょう。

1度やっている問題だと答えをぼや~っと覚えていることもあり、どうやってこの数値を導くんだっけな・・・と答えから筋道を探そうとすることもありますが、そのプロセスが大切です。

思考の順序を組み立てられるようになれば本番にもつながる実力が得られるので試行錯誤して解き方をマスターしていきましょう。

STEP4.繰り返し間違える場合は苦手分野をまとめよう

2週3週やっても同じところを間違えてしまう、なかなか考えが思い浮かばないという事もあるかと思います。筆者も特に商業簿記の株式関係が苦手で躓いていました。

分野によっては苦手意識を持ってしまい過去問を解いていても嫌悪感から筆が進まなくなってしまう事もあるかもしれません。

その対策として苦手分野をまとめた要点ノートを作るのが良いです。

多分人によって苦手箇所は分かれてきますが、何回も問題集を解いていればその箇所は絞れて来るはずです。逆に言えばその箇所を洗い出し、そこだけ応急手当のごとく処置してしまえば良いだけです。

そしてそのノートを試験当日にも持ち込み直前で頭に再度叩き込む、テストが始まったらその問題だけ先に解いてしまう。これで乗り切れる確率がぐっと上がります。

簿記2級に合格するためのコツ

簿記2級に独学で合格するためには、いくつか押さえておくべき点があります。

社会人の場合スケジュールを徹底的に立てよう!

日商簿記2級の合格に必要な大きな要因の一つはしっかりスケジューリングができるかどうかです。

いつ試験があり、毎日どれくらいの勉強時間を確保できるかを計算しながら、試験日までの残り日数から逆算して間に合うかどうかといった判断を適切に行いましょう。

簿記試験は1年のうち3回実施されており、実施月は5月・11月・2月の3回です。

仕事や学校などの用事によっては中々勉強時間を確保しづらい時間もある事と思うので、それらを見越したうえで受験するようにしましょう。

使いやすい電卓を用意してコツをつかむ

簿記の資格は時間に関してシビアで、短い時間で正確な数値を出すことを求められます。そのため、キーの小さい電卓や桁数の少ない電卓は試験には向きません。また、2級に関しては複雑な機能も不要です。

普段経理や事務の仕事で電卓を使っている方はその電卓を使うようにしましょう。もし電卓をまだ用意できていない方は下記の電卓をおすすめします。

こちらの電卓は筆者が数年愛用している電卓で、耐久力がありキー音も気にならず、キーの大きさも大きいのでタイピングのストレスがほぼ0です。

試験に受かってから事務職に就いた際に業務用としても使えるので非常にコスパが良いです。

あわせて、簿記検定向けの電卓の選び方や電卓の使い方に関する記事を書きました。興味がある方は下記を参照ください。

ノートは手を動かしながらとろう

簿記2級は暗記よりも計算が大事です。特に工業簿記の場合、勘定連絡図やシュラッダー図など、作図を求められるケースもあります。

そのため、ノートを取るときは極力手を動かすことを意識してください。

解く順番を決める

試験本番では思った以上に緊張し、時間が足りないことも多いです。したがって、時間配分は大切で、自分なりの解く順番を決めておきましょう。

具体的な正解はありませんが、工業簿記の計算に時間がかかるという方は商業簿記から、商業簿記が苦手と言う方は工業簿記から始めると無難です。

簿記2級で絶対出る分野は?分野ごとに覚えることは?

日商簿記2級は3級と異なり、工業簿記が新たに追加されます。

工業簿記は慣れてしまえば簡単(と言うより楽しい)ですが、商業簿記とはまた一風変わった解き方をするので繰り返し解いてなじませていく必要があります。

分野別に分けて勉強方法をご紹介します。

3級の範囲の勉強方法

まずは3級の範囲のおさらいです。3級は主に商業簿記と呼ばれる分野で、商品売買を主な取引として扱ってきました。

2級でも商業簿記は存在し、当然3級の学習内容を基礎として新たな取引が出てくるので、3級を取得していない方は先に3級を取得することを目標に、3級取得後かなりの時間が空いてしまった方はもう一度3級のテキストをざっと見直すことをおすすめします。

3級の勉強法に関しては下記の記事をご覧ください。

因みに、中には3級の範囲を100点取れるようになってから2級の勉強を始めたほうが良いとおっしゃる方もいらっしゃいますが、筆者的にはそうは思いません。

最低限簿記3級で70点の知識があれば、2級の勉強の最中で気付くことも可能で、いくらでも後から補完が利きます。

かく言う筆者も実は2級の勉強を始めるまで貸借対照表と損益決算書の違いを把握しきれておらず、どの勘定科目がどちらに行くかを2級の勉強の最中で気付きました。

3級と2級の違いについては、ししとうログ様の方でも詳しくまとめられているので、あわせてご覧ください。

商業簿記の勉強方法

2級の商業簿記は3級よりも複雑で、基本的な取引は完全に覚える事が前提、特殊な取引はその場で考えることも必要になります。

2級で新たに取り扱われる論点は以下のようなものがあります。

- 銀行勘定調整表

- 割戻、割引

- 棚卸減耗損、商品評価損

- 不渡手形

- 子会社株式、関連会社株式

- リース取引

- 本支店会計

- 会社設立時の処理

これらの論点はほんの一例にすぎませんが、3級ではあまり聞いたことのないような範囲ばかりだと思います。

また、2017年11月以降は学習範囲に本来は1級の範囲だった連結会計も追加されたため、簿記2級の難易度はさらに上がりました。

日商簿記2級で問われる処理はいずれも、基本となる取引の仕訳方法を頭に入れておくことが最重要です。

まずは基礎を抑えることに専念し、取引を聞かれたら借方に何の科目を、貸方に何の科目を持っていくか瞬時に答えられるようになってから問題に挑戦しましょう。

ベースは暗記で、そこから柔軟な発想が必要です。分からない仕訳が出た場合はすぐに答えを見てまずは頭に叩き込むようにしましょう。

工業簿記の勉強方法

工業簿記の勉強方法はとにかく手を動かすことです。商業簿記はひたすら基礎を積んで、ある程度固まってから問題を解きにかかる方法が良かったですが、工業簿記は逆で、解きながら考える、解きながら要領を掴む方が勉強の効率はグンと上がります。

工業簿記では原価BOXやシュラッター図など、手を動かして図を作る作業やCVP分析などで引き算割り算を行うなど数学的な要素が多く出てきます。

そして数学はアウトプットの学問なので、「読む」と「解く」の比率を2:8になるように勉強していきましょう。2級の工業簿記の論点は一例ですが、以下のようになります。

- 原価計算

- 差異分析

- シュラッター図

- CVP分析

商業簿記とは逆に、分からなくてもまず答えを見るのではなく、図や表をかけるところまで書いて踏ん張りましょう。

直ぐに答えを見てしまうと間違うと言う過程を飛ばしてしまうことになります。

間違いをすることで答えを見たときにどこが違うか分かり、間違った点を洗い出せるので次回につなげることができます。

新範囲

日商簿記2級は平成29年度から1級の範囲も取り扱うようになりました。

新範囲をピックアップしておくので、だいぶ前に2級を受けた経験があって最近再び受けなおそうという方はご参照ください。

- 課税所得の算定方法

- 圧縮記帳

- リース取引

- 外貨建取引

- 連結会計、アップストリーム

- 税効果会計

- 製造業会計

これらはほぼすべて1級の範囲です。特に連結会計は簿記1級の醍醐味とも言われていました。もちろん、難易度的にはかなり簡易化されていますが、新傾向になってから頻出です。

サンプル問題が商工会議所から発足されているので、まずは解いてみましょう。

噂によると本番で出題された問題はpdfにあるものがそのままだったり、単純に数値を変えての出題も多かったりするらしいので解き方さえ覚えてしまえば逆に得点源にすることもできます。

簿記2級の大問別対策・勉強方法

上記でざっくりと商業、工業の違いを述べましたが、次に大問1~大問5まで、それぞれの勉強方法を書いていきます。

大問1(商)の対策方法

| 問題数 | 配点 | 内容 |

| 5問 | 20点(1問4点) | 仕訳 |

大問1では仕訳問題が5つ出題されます。

どれもひっかけ問題が多く、何も考えずに答えると全滅・・・。なんてこともあるので、まずは基礎となる仕訳を大切にし、どのような処理の場合にどの勘定科目を使うかをしっかり覚えましょう。

大問2(商)の対策方法

| 問題数 | 配点 | 内容 |

| 1 | 20点 | ・連結精算表 ・連結財務諸表 ・株主資本等変動計算書 ・固定資産や有価証券の総合問題 ・銀行勘定調整表 |

大問2では連結精算表・株式資本等変動・有価証券と言った個別論点が出題されます。また、最近は連結会計も頻出です。連結会計はかなりひねった問題が出題されるケースもあります。

部分点もありますし、基礎が分かっていればそれなりに得点できます。個別論点では満点を狙うのではなく、取れるところを手堅くとるスタンスで勉強しましょう。

大問3(商)の対策方法

| 問題数 | 配点 | 内容 |

| 1 | 20点 | ・精算表 ・財務諸表 ・本支店会計 |

大問3では精算表や財務諸表を作る問題が出題されます。この出題形式は簿記3級とも似ています。出題される箇所は決まっているので、複数問題解いて慣れてしまいましょう。

財務諸表はそのボリュームの多さから圧倒され、苦手意識を持ってしまう方も多くいます。しかしやっていることは小さな仕訳の積み重ねです。

仕訳自体の難易度は大問1の方がはるかに高く、大問3の仕訳一つ一つは簡易的な物ばかりなので全問正解できてもおかしくありません。

大問4(工)の対策方法

| 問題数 | 配点 | 内容 |

| 3 | 12点(1問4点) | ・費目別計算 ・標準原価計算 ・本社工場会計 |

| 1 | 16点 | ・個別原価計算 ・部門別原価計算 ・製造原価報告書と損益計算書 ・総合原価計算 ・標準原価計算 |

大問4は工業簿記が問われます。大問4は小問1と小問2に分かれます。小問1では工業簿記に関する仕訳が3問出題されます。

小問2は個別原価計算・総合原価計算・部門別計算などが問われます。材料費・労務費・経費などの基礎を知っておかないと得点できません。

工業簿記に対して苦手意識を持つ方も多いですが、その分問題も多いので数をこなすことで自然と身につけることができます。

大問5(工)の対策方法

| 問題数 | 配点 | 内容 |

| 1 | 12点 | ・標準原価計算の原価差異分析 ・直接原価計算のCVP分析 ・直接原価計算の損益計算書 |

大問5は総合原価計算・標準原価計算・直接原価計算・間接原価計算など工業簿記の至る範囲から出題するのでピンポイントでの対策が難しいです。

問題自体が難化することは少なく、広く学んでおけば対応できるので全体を通して分からないところが無いようにしておきましょう。

特に原価計算には〇〇原価計算と付くものが非常に多くややこしいです。しかし、違いを抑えるだけでも高得点に一気に近づけます。

簿記2級の独学・勉強で気を付けること!

簿記2級は努力次第で独学合格も可能ですが、以下のような場合はなかなか独学では厳しいかなと思うこともあります。

それぞれの状況毎に対処法を書いていこうと思います。

簿記初心者が3級を飛ばすのは無謀

筆者の周りでもたまにいるのですが、簿記は上位資格であっても下位試験の合格実績が無くても受けることが可能なので、簿記も事務職も未経験の初心者であるにもかかわらず3級を飛ばして行き成り2級を受けようとしていた方を見てきました。

中にはストレートに合格できる方もいましたが、結構苦戦するようで合格率はかなり低かったと感じています。

時間が許すのであれば順番に3級、2級と受けて行った方が良いと筆者は思っており、どうしても1回で合格してしまいたい!と思う場合は3級と2級を同時に受けて保険をかけておく(簿記は1日の間に同時受験が可能です)といった受け方をするのが良いかと思います。

1ヶ月などの短期間で合格を狙うことは難しい

簿記2級の勉強時間は200時間強なので、1日あたり10時間程勉強時間を確保できるのなら1ヶ月で合格を狙うのも不可能ではありません。

しかし学校や仕事があると実質この時間確保は無理であり、簿記の専門学校に通っている場合や経理職として働いている場合に限られてしまいます。

急ぐ理由がないのなら3ヶ月ほど余裕をもって勉強するほうがよいです。

体調管理は怠らない

どんなに知識があっても体調を崩してしまっては本番に全力を発揮することは難しいです。

また、試験直前でなくて学習期間中であっても、その間勉強できなくなるのでスケジュールが大きく狂ってしまいます。

もちろん時期によって体調を崩しやすい時期もあるとは思います。

しかし、試験前1週間は学習以上に体調管理に気を使い、徹夜しない・よく食べて寝るなどの規則正しい生活を送ることを心がけてください。

特にPCやスマホで学習することが多い方は注意です。ブルーライトは眠りを妨げる効果がありなかなか寝付けないと言う状況を生んでしまうリスクがあるのでこれらのデバイスの使用はほどほどにしましょう。

日商簿記2級に独学で合格するならテキストは必須!

日商簿記2級を独学で勉強するならテキスト選びが重要です。テキストで独学するなら自分に合ったテキストを選びましょう。

勉強する段階でまったく予備知識がないのか、もしくは経理の経験はあり基礎的な知識はあるのかといった状況を考慮した上でじっくりと選ぶと良いです。

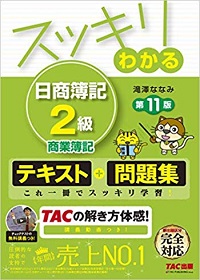

簿記2級の独学におすすめのテキストは「スッキリわかるシリーズ」

筆者の場合は経理の経験が半年ほどあり、簿記3級を持っていたので基礎知識はあると判断しました。

参考書は具体的な取引を図で書いて分かりやすく紹介している「スッキリわかるシリーズ」を選びました。

スッキリシリーズの良いところは他の参考書と異なり、単なる文字の羅列ではなく、ストーリーに沿って簿記の仕訳が入ったり、必要な知識が登場したりするため印象に残りやすくすぐに思い出せる点にあります。

簿記は勘定科目が多く、いつの間にか仕訳を暗記してしまおうと言った思考になりがちですが特に問1の仕訳問題では暗記だけで挑むと引っかかります。そこでエピソードを交えて覚える事でちょっとした表現の違いからも違和感に気付けるようになります。

他にも良い点として論点ごとにまとめてあり、問題集を解いていく上で分からないところに出くわした際、復習もすぐに該当箇所まで読み返せる点にあります。

目次の欄において一目でわかりやすいようになっているため、辞書的な意味で利用することも可能です。

問題演習量を増やしたいなら、合格トレーニングはおすすめ

筆者は、問題演習のために合格トレーニングを活用しました。

合格トレーニングに関しては問題が多いところがなんといっても魅力的です。

簿記の得点は解いた問題数に比例して上がっていくと言っても過言ではありません。もちろん過去問も大事で、過去数回分解くことが望ましいですが、それだけでは得意分野、不得意分野が見えてこないこともあります。

そんな時に役に立つのがこの合格トレーニングであり、問題数の豊富さは他の問題集の比ではありません。また、こちらも分野ごとに問題が設定されており、しかも出版社も分かるシリーズと同じTACなので問題で分からない点があれば簡単に参考書に立ち返ることが可能です。

問題ごとに重要度が★~★★★まで分かれており、時間が無い場合は取り敢えず★★★だけ解くようにしましょう。

その中で不安な分野、正答率が低い分野が出てくると思うので、その箇所だけ重要度が★~★★の問題を解いていくことで、いつの間にか弱点がなくなっています。

ここで紹介した以外の別のテキストがTAC内からも、それ以外の出版社からも色々出てはいますが、筆者が使った感覚ではこれが一番すんなり学習できたように思えます。(個人差があるので一度各自で目を通してみてください。)

問題集の使い方

先ほど紹介したTACの合格トレーニングには問題の上に3つのチェック欄があります。

そこに自分なりの記号を付けると復習がしやすくなります。筆者の場合は以下のようにしました。

- 〇・・・1発正解。

- △・・・計算は違ったけど、考えは合っていた。一部答えを見た。

- ×・・・答えを見ても分からなかった。

こうすることで二度目に見返した時にどこを重点的にやればいいかわかり、問題集を解く段階で弱点を発見することが可能になります。

簿記2級対策として、通信講座はアリ?

上記のように思っている方は通信講座がおすすめです。

通信講座では初心者が3級と2級を同時に合格するコースが用意されていたり、スマホに講義をDLし、通勤時間や休み時間に勉強できたりする環境も整っています。

簿記2級を独学で勉強する場合と、通信講座で勉強する場合のメリット・デメリットを確認しておきましょう。

簿記2級をテキストだけで独学勉強する場合

まず、テキストだけを使用して勉強することのメリットデメリット、そして向いている人の特徴です。

| 簿記2級独学のメリット | 簿記2級独学のデメリット |

| ・1発で合格できれば費用が安くなる ・自分のペースで勉強できる |

・分からない問題は理解に時間がかかる ・間違えて覚えるリスクがある ・何回も不合格だと時間とお金がかかる |

テキストだけの勉強で簿記2級に合格するのは経験がなければ難しいです。しかし絶対無理ではありません。

しっかりと勉強の基礎が身についており自分でスケジュール等のコントロールもできて分からないところはネットや人づてに聞いて解決できる方、またある程度の経理に関する前提知識を持っている方はまずはテキストから挑んでみても十分合格できます。

通信講座は全員に分かるように丁寧な解説をしていることも多く、その時間をむしろ苦痛に感じてしまう方もいます。勉強に自信がある方はまず一回独学で挑んでみましょう。

簿記2級に通信講座を用いる場合

次に通信講座を受ける場合のメリットデメリットなどを見て行きましょう。

| 簿記2級通信講座のメリット | 簿記2級通信講座のデメリット |

| ・分からないところは直接聞ける ・板書を移す過程で解き方の手順が分かる ・模試などで他の人と比較できるためモチベーションにつながる |

・費用がかかる ・ペースが決まっている |

簿記2級に通信講座が向いている方の特徴としては、主に勉強の習慣があまりついていない方や簿記に関する知識が曖昧な方です。

また、簿記3級を持っておらず0からスタートを考えている方も通信講座の利用はおすすめです。

特に簿記2級は範囲が広く連結会計や工業簿記といった新しい概念が多く独学だけだと理解できずに終わってしまう可能性もあります。実際合格率10%の時などは下手したら難関大学の合格率よりも低いです。

受講代が高いから!と渋り続けると何度も受験する羽目になり時間もお金も膨大にかかってしまいます。独学が無理だと感じたら潔くスクールを利用しましょう。

以下の通信講座はコスパも良くておすすめです。

1位:フォーサイト

| 受講料(税込) | 37,800円~ |

| 受講期間 | 次回試験まで |

| 受講形態 | 通信講座 |

| 教材 | ・受講ガイド / 戦略立案 / 合格必勝 テキスト&メディア ・eラーニング 道場破り ・確認テスト(道場破り内) ・テキスト1冊 ・模擬試験(1回分) ・問題集1冊 ・合格体験記 ・講義DVD6枚 ・簿記マンガ ・解答用紙集1冊 ・無料メール質問5回 ・解答・解説集1冊 |

| サポート・特典 | ・教材無料サンプル ・合格時amazonギフト券贈呈 |

| 公式HP | https://www.foresight.jp/boki/ |

扱う論点を頻出分野に絞り、どこを学ぶべきかが一目瞭然です。スマホで簡単に学べるアプリ、Manabunも人気なのでぜひ試してみてください。

2位:スタディング

| 受講料(税込) | 19,800円~ |

| 受講期間 | 次回検定試験日まで |

| カリキュラム | ・基本講座19回 ・検定対策模試3回 |

| 教材 | ・WEBテキスト ・通勤問題集19回 |

| サポート・特典 | 無料講座登録で初回5%OFF |

| 公式HP | https://studying.jp/boki/ |

スマホ1台でいつでもどこでも講義視聴や問題演習ができるので手軽に勉強を続けられます。

価格も抑え気味なので、お財布にやさしい点も大きな魅力です。

その他の簿記通信講座

ここで紹介した以外にも、多くの通信講座が簿記講座を開講しています。下記記事ではそれぞれの通信講座を徹底的に比較しているので、一度ご覧ください。

日商簿記2級の勉強方法に関するよくある質問

- 日商簿記2級に独学で合格できる?

- 勉強方法さえ確立していればできます。ただし慣れが必要なので初心者にはおすすめできません。

- 日商簿記2級を独学で勉強するメリットは?

- 通信講座にかかる費用を抑えて自分のペースで勉強できます。

- 日商簿記2級を独学で勉強するデメリットは?

- なかなか合格できなければ、その分時間と受験料を費やすことになります。

日商簿記2級の勉強方法まとめ

簿記2級までは決して独学でも取れない資格ではありません。しかし、短期間で合格したいなら通信講座も検討しましょう。

2級を持っていて良かったなと思う局面は今までたくさんありました。自分のキャリアを見直したい方や、さらに多くのことに挑戦したいという方は合格を狙いましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません