[日商簿記2級]ネット試験の合格率は低い?統一試験の推移も掲載!153回・157回・158回はなぜ炎上?

日商簿記2級は絶対評価のため、合格率が回毎に大きくぶれます。過去試験の合格率の推移状況を見ても安定していません。

過去には合格率が低すぎて炎上したこともありました。さらに最近はネット試験の登場により、合格率が大きく変動しています。

この記事では、日商簿記2級の合格率の推移やネット試験と統一試験での合格率の違い、過去に炎上した理由などについて解説します。

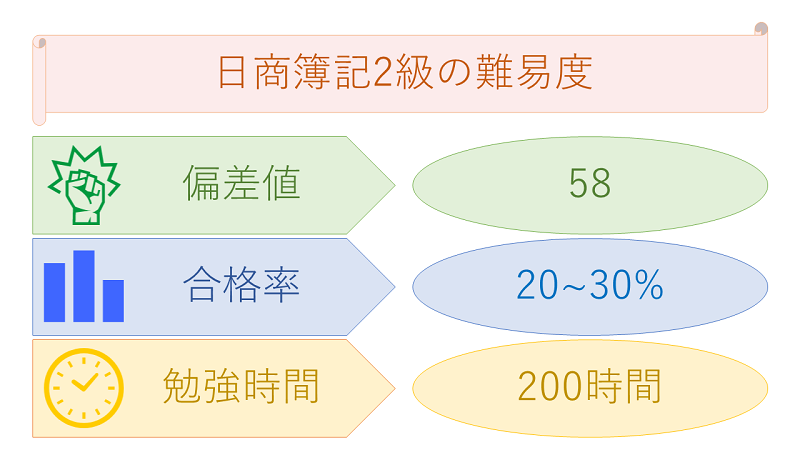

日商簿記2級の合格率

日商簿記2級の合格率は平均で20%~30%とされています。年に3回行われる統一試験と、平時受けられるネット試験でも合格率が違うので、それぞれ確認しておきましょう。

日商簿記2級の統一試験における合格率と推移

まずは統一試験における過去50回分の合格率の変動を見て行きましょう。(参考)

| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 166 | 10,814名 | 8,728名 | 1,356名 | 15.5% |

| 165 | 11,572名 | 9,511名 | 1,133名 | 11.9% |

| 164 | 10,618名 | 8,454名 | 1,788名 | 21.1% |

| 163 | 15,103名 | 12,033名 | 2,983名 | 24.8% |

| 162 | 19,141名 | 15,570名 | 3,257名 | 20.9% |

| 161 | 16,856名 | 13,118名 | 3,524名 | 26.9% |

| 160 | 21,974名 | 17,448名 | 3,057名 | 17.5% |

| 159 | 27,854名 | 22,626名 | 6,932名 | 30.6% |

| 158 | 28,572名 | 22,711名 | 5,440名 | 24.0% |

| 157 | 45,173名 | 35,898名 | 3,091名 | 8.6% |

| 156 | 51,727名 | 39,830名 | 7,255名 | 18.2% |

| 155 | 中止 | |||

| 154 | 63,981名 | 46,939名 | 13,409名 | 28.6% |

| 153 | 62,206名 | 48,744名 | 13,195名 | 27.1% |

| 152 | 55,702名 | 41,995名 | 10,666名 | 25.4% |

| 151 | 66,729名 | 49,766名 | 6,297名 | 12.7% |

| 150 | 64,838名 | 49,516名 | 7,276名 | 14.7% |

| 149 | 52,694名 | 38,352名 | 5,964名 | 15.6% |

| 148 | 65,560名 | 48,533名 | 14,384名 | 29.6% |

| 147 | 63,757名 | 47,917名 | 10,171名 | 21.2% |

| 146 | 58,359名 | 43,767名 | 20,790名 | 47.5% |

| 145 | 78,137名 | 60,238名 | 15,075名 | 25.0% |

| 144 | 72,408名 | 56,530名 | 7,588名 | 13.4% |

| 143 | 58,198名 | 44,364名 | 11,424名 | 25.8% |

| 142 | 90,693名 | 70,402名 | 10,421名 | 14.8% |

| 141 | 76,207名 | 59,801名 | 7,042名 | 11.8% |

| 140 | 62,473名 | 47,480名 | 16,395名 | 34.5% |

| 139 | 71,969名 | 55,225名 | 12,054名 | 21.8% |

| 138 | 70,235名 | 54,188名 | 14,318名 | 26.4% |

| 137 | 54,773名 | 40,330名 | 13,958名 | 34.6% |

| 136 | 73,679名 | 55,960名 | 23,254名 | 41.6% |

| 135 | 77,760名 | 60,377名 | 13,601名 | 22.5% |

| 134 | 58,206名 | 42,703名 | 5,920名 | 13.9% |

| 133 | 76,069名 | 57,898名 | 27,538名 | 47.6% |

| 132 | 79,837名 | 61,796名 | 14,149名 | 22.9% |

| 131 | 64,353名 | 48,341名 | 14,834名 | 30.7% |

| 130 | 72,040名 | 53,404名 | 16,808名 | 31.5% |

| 129 | 83,716名 | 64,052名 | 28,489名 | 44.5% |

| 128 | 69,890名 | 52,546名 | 18,299名 | 34.8% |

| 127 | 88,363名 | 66,838名 | 21,653名 | 32.4% |

| 126 | 90,607名 | 69,100名 | 14,857名 | 21.5% |

| 125 | 88,621名 | 67,337名 | 26,909名 | 40.0% |

| 124 | 90,804名 | 66,330名 | 8,244名 | 12.4% |

| 123 | 97,389名 | 74,371名 | 28,585名 | 38.4% |

| 122 | 78,645名 | 57,616名 | 14,700名 | 25.5% |

| 121 | 81,616名 | 60,475名 | 26,053名 | 43.1% |

| 120 | 83,573名 | 61,662名 | 18,252名 | 29.6% |

| 119 | 68,962名 | 50,573名 | 15,830名 | 31.3% |

| 118 | 77,801名 | 57,812名 | 16,973名 | 29.4% |

| 117 | 80,432名 | 60,887名 | 12,609名 | 20.7% |

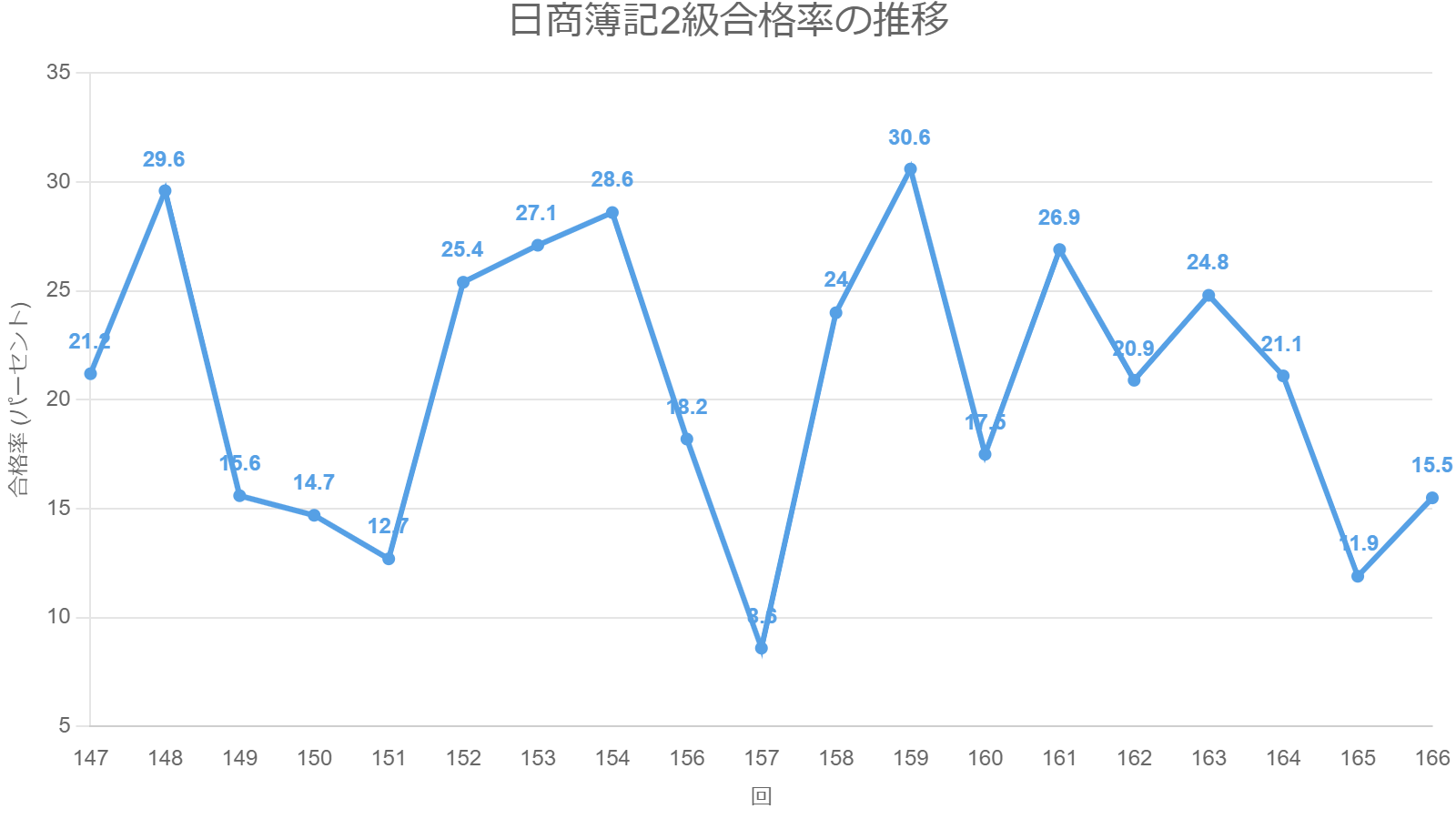

高いときは133回のように約50%、低いときは157回の8%と合格率の幅がかなり空いていることがわかります。

日商簿記2級の合格率をグラフにまとめ、推移状況を示しました。

過去20回分の合格率ですが、変動はかなり激しいです。

日商簿記2級のネット試験における合格率

日商簿記2級のネット試験の合格率も確認しておきましょう。

| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2023年4月~2024年3月 | 119,036名 | 41,912名 | 35.2% |

| 2022年4月~2023年3月 | 105,289名 | 39,076名 | 37.1% |

日商簿記2級はネット試験の方が統一試験と比較して、5%程合格率が高い印象です。

合格率が低すぎ?日商簿記2級が過去に炎上した理由

日商簿記2級はたまに炎上することがあります。

理由としては極端に合格率が低かったり、難問ばかりだったりすることがあげられます。過去の炎上回について確認しておきましょう。

151回:一般的ではない標記を用いた

日商簿記2級の151回では、大半の企業で用いられていない年度標記(欧米標記)を取り入れるイレギュラーな出題がされました。

さらに連結子会社が2つあり、短時間で解かせるといった公認会計士ですら青ざめるレベルの出題がされ合格率も12%台まで落ちています。

151回は至る所から批判を受け、商工会議所が公式で声明を出しています。

157回:難化しすぎ

日商簿記2級の157回も炎上しました。合格率8.6%からも、相当難化したことが見て取れます。

157回の問題構成のなかでも、問2のリース取引が仕訳が多く、時間が足りなかった受験生が多かったようです。あわせて問3の連結財務諸表も今までに問われたことのないような出題形式がされ、戸惑った方が多いと聞きました。

大問1つ落とすならまだしも、2つ落とすのは痛手となりかねません。結果、合格率が1桁代に落ちてしまい「合格者を出すつもりがないのではないか!」といった怒りの声がよく見られました。

158回が炎上したのは日商簿記3級

トレンドで見ると、簿記2級 158回 炎上と検索されることも多いです。しかし、158回が炎上したのは2級ではなく3級です。

簿記2級158回自体の合格率は24.0%なので、さほど難しくはありませんでした。3級の158回については以下の記事で解説しているので、気になる方はあわせてご覧ください。

日商簿記2級はなぜ合格率にばらつきがあるのか

統計を見てわかるように、日商簿記2級は回ごとに合格率のばらつきが大きいです。ばらつきが大きくなる理由について確認しましょう。

日商簿記2級は絶対評価で、試験が難化すれば合格率は下がる

日商簿記2級は配点があらかじめ決まっており、その回が難しかろうが簡単だろうが基準の70点を超えなければ合格とならない絶対評価を採用しています。

多くの試験では合格率を平均○○%と設定し、難しければ下駄をはかせるような相対評価の試験も多いです。しかし、日商簿記2級に関しては全体的にできが良くても悪くても関係なく70点以上か未満かで合否を分けます。

簡単な回では受験者の50%が70点を超えれば合格率も50%に、逆に5%しか70点を超えなければ合格率も5%となります。

各回の難易度の幅が大きすぎる

日商簿記2級は各回ごとの難易度に明らかな差があります。

問1~5までほとんど基礎ができていれば解けてしまう問題の時もあれば、大問1~2個は明らかに点数を取らせる気が無いような問題構成の場合もあります。

回ごとの難易度はどうしても運次第です。過去には子会社2社を対象とした連結会計の問題も出題されました。

この回ではかなりの受験者がTwitterで不満をぶちまけました。

出題範囲が頻繁に変わるため、対策しにくい

日商簿記2級の商業簿記では度々出題範囲が変わる傾向にあり、それに伴い教科書も頻繁に更新されます。

範囲が変わったばかりの時は出版社や通信講座の講師も問題の傾向を掴めず、十分な対策ができません。結果的に、出題範囲が改定された直後は合格率が下がる傾向にあります。

難しい論点が追加されれば合格率は下がり、逆に難しい論点が削除されたり簡単な論点が追加されれば合格率は上がります。

日商簿記2級の合格率を上げるには?

日商簿記2級は人気が高く、転職結果にも直結する資格です。したがって、すぐにでも取得したい方は多いはずです。

合格率が安定しない中で、できるだけ早く取得するためにも以下の2点は覚えておきましょう。

ネット試験で受験しよう

日商簿記2級は2020年12月から、紙ベースの統一試験に加えてネット試験が実施されています。ネット試験はいつでも受けられるうえに、合格率も統一試験より高いです。

より高い合格率で何度でも受験できるネット試験を活用しましょう。

通信講座を利用しよう

日商簿記2級は3級と比較して範囲も広く、挫折してしまう方が少なくありません。モチベーションを保てないという方は、通信講座も検討してみましょう。

日商簿記2級を取り扱う通信講座はいくつかありますが、個人的にはフォーサイト一択です。

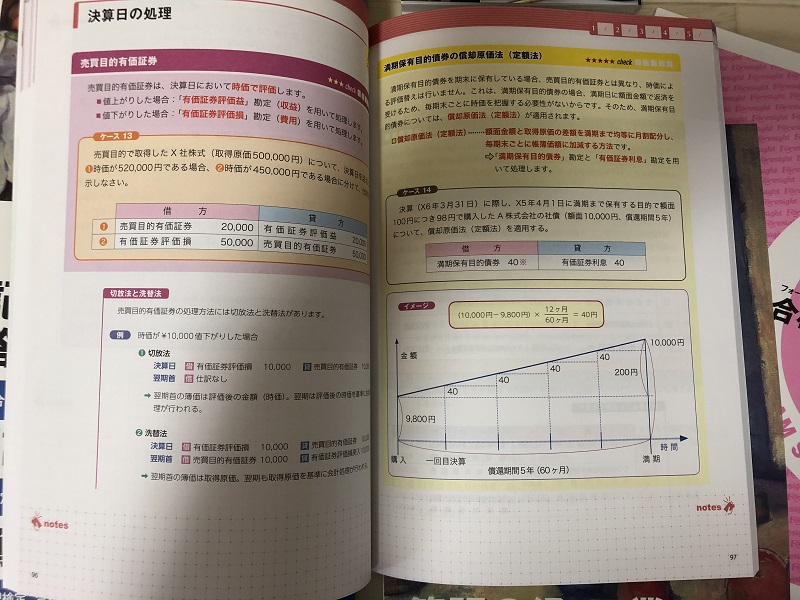

理由としてはまず受講料が安い点です。他のスクールは10万円近くするなかでフォーサイトは3~4万円と、半額以下で受講できます。教材のクオリティも非常に高く、フルカラーで図表が多く見やすいです。

e-ラーニングアプリのManaBunでは、スキマ時間に抗議動画を見たり問題を解いたりも可能です。

フォーサイトの詳しい情報は以下の記事にまとめています。

日商簿記2級の合格率に関するよくある質問

- 日商簿記2級はどのくらい難しいですか?

- 日商簿記2級は合格率が20%~30%です。3人~5人に1人の割合でしか合格できないことを考えると、それなりの難しさです。

- 日商簿記2級は何人くらいが合格していますか?

- 日商簿記2級の過去5回の平均受験者数は約35,000人で、平均合格者数は約5,100人です。

- 日商簿記2級は何ヶ月で受かりますか?

- 日商簿記2級対策の勉強期間は、1日2~3時間勉強するとして最低でも2~3ヶ月ほど確認しましょう。

日商簿記2級の合格率まとめ

日商簿記2級の合格率は振れ幅が大きく、回によってはほぼ合格できないケースも考えられます。本来回毎にここまでばらつきが大きいことは問題です。

ただし人気資格で需要も高いので、文句を言っている時間すら勉強にあてたいくらいです。少しでも合格率を上げるため、何度でも受験できるネット試験を受けつつ、通信講座で基礎知識を固めましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません