[日商簿記3級]合格率は低い??157回・158回・159回は炎上?過去の推移や統一試験・ネット試験の違いも解説!

日商簿記3級は年間30万人以上が受験する人気資格です。合格率も高く、少なく見積もっても年間10万人以上は合格できます。

しかし回によっては合格率が変動しており、以下のような声も見られます。

また、日商簿記3級は統一試験に加え、ネット試験も実施されています。

今回の記事では日商簿記3級の合格率について詳しく解説します。

統一試験とネット試験の合格率の違いや、過去に炎上した回の理由についても解説するので参考にしてください。

日商簿記3級の合格率

日商簿記3級の合格率は30%~40%とされています。年に3回の統一試験と、常時受けられるネット試験で異なるため確認してみましょう。

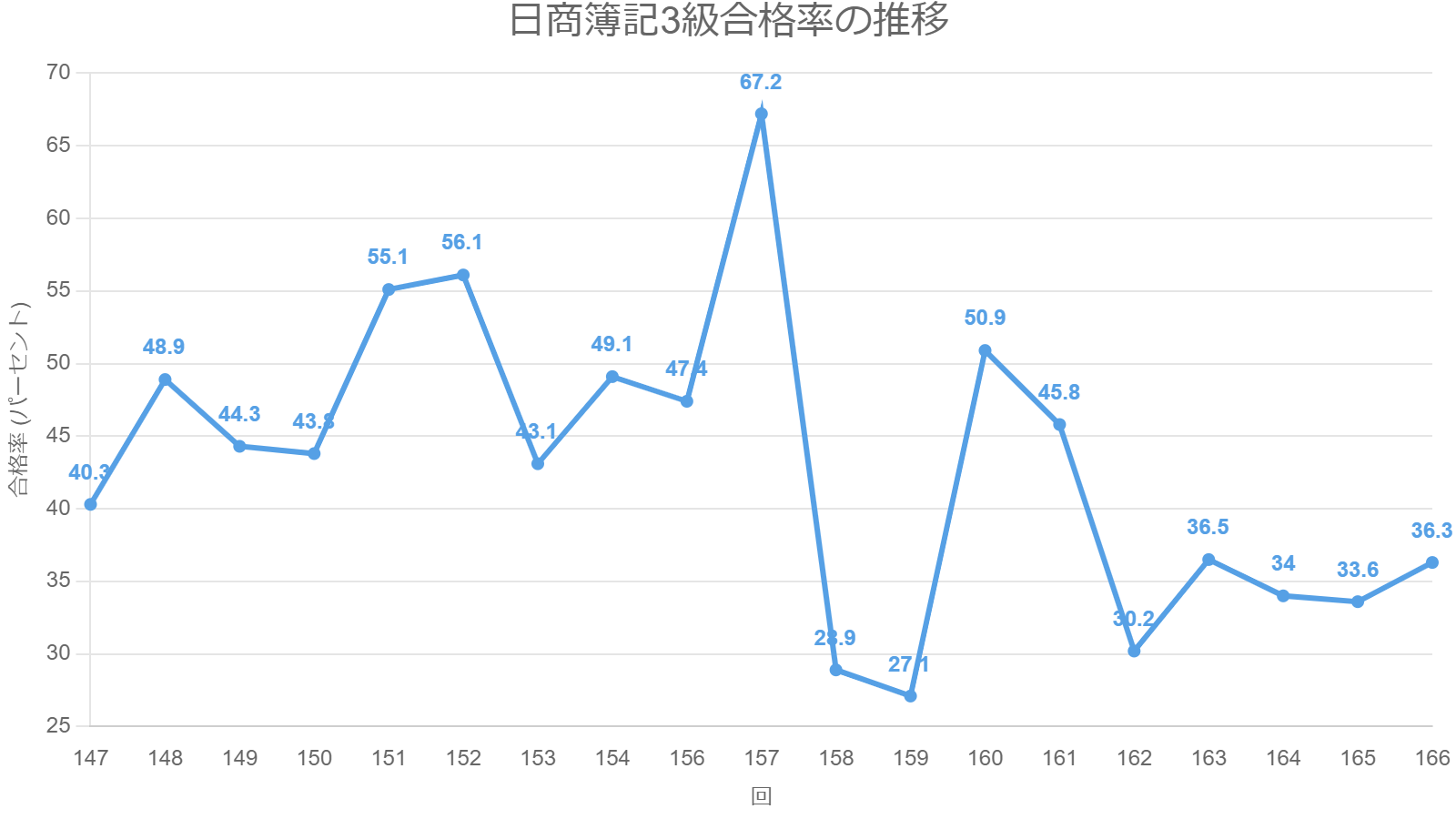

日商簿記3級の統一試験の合格率は20%~60%で推移

まずは日商簿記3級の統一試験における過去の合格率を見て行きましょう。(参考)

| 回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 166 | 28,565名 | 23,977名 | 8,706名 | 36.3% |

| 165 | 30,387名 | 25,727名 | 8,653名 | 33.6% |

| 164 | 31,818名 | 26,757名 | 9,107名 | 34.0% |

| 163 | 37,493名 | 31,556名 | 11,516名 | 36.5% |

| 162 | 39,055名 | 32,422名 | 9,786名 | 30.2% |

| 161 | 43,723名 | 36,654名 | 16,770名 | 45.8% |

| 160 | 52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |

| 159 | 58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |

| 158 | 58,070名 | 49,313名 | 14,252名 | 28.9% |

| 157 | 70,748名 | 59,747名 | 40,129名 | 67.2% |

| 156 | 77,064名 | 64,655名 | 30,654名 | 47.4% |

| 155 | 中止 | |||

| 154 | 100,690名 | 76,896名 | 37,744名 | 49.1% |

| 153 | 99,820名 | 80,130名 | 34,519名 | 43.1% |

| 152 | 91,662名 | 72,435名 | 40,624名 | 56.1% |

| 151 | 104,357名 | 80,360名 | 44,302名 | 55.1% |

| 150 | 111,657名 | 88,774名 | 38,884名 | 43.8% |

| 149 | 101,173名 | 79,421名 | 35,189名 | 44.3% |

| 148 | 102,212名 | 78,243名 | 38,246名 | 48.9% |

| 147 | 113,559名 | 88,970名 | 35,868名 | 40.3% |

| 146 | 102,077名 | 80,227名 | 40,880名 | 50.9% |

| 145 | 105,356名 | 80,832名 | 38,289名 | 47.4% |

| 144 | 120,096名 | 94,411名 | 42,558名 | 45.1% |

| 143 | 106,558名 | 83,915名 | 28,705名 | 34.2% |

| 142 | 114,940名 | 89,012名 | 23,701名 | 26.6% |

| 141 | 107,928名 | 84,708名 | 22,094名 | 26.1% |

| 140 | 102,252名 | 79,467名 | 41,910名 | 52.7% |

| 139 | 102,450名 | 79,460名 | 42,990名 | 54.1% |

| 138 | 110,602名 | 86,659名 | 33,363名 | 38.5% |

| 137 | 101,574名 | 78,726名 | 37,824名 | 48.0% |

| 136 | 99,368名 | 75,049名 | 30,690名 | 40.9% |

| 135 | 119,736名 | 93,781名 | 45,045名 | 48.0% |

| 134 | 110,190名 | 85,585名 | 29,025名 | 33.9% |

| 133 | 109,473名 | 84,846名 | 33,513名 | 39.5% |

| 132 | 122,458名 | 95,847名 | 30,622名 | 31.9% |

| 131 | 107,370名 | 83,409名 | 34,294名 | 41.1% |

| 130 | 107,326名 | 80,887名 | 39,693名 | 49.1% |

| 129 | 135,400名 | 105,106名 | 52,326名 | 49.8% |

| 128 | 118,775名 | 93,091名 | 34,075名 | 36.6% |

| 127 | 119,975名 | 91,077名 | 27,970名 | 30.7% |

| 126 | 148,942名 | 117,180名 | 52,133名 | 44.5% |

| 125 | 144,480名 | 113,269名 | 31,592名 | 27.9% |

| 124 | 126,236名 | 95,092名 | 17,906名 | 18.8% |

| 123 | 140,245名 | 108,429名 | 53,728名 | 49.6% |

| 122 | 136,981名 | 107,000名 | 44,086名 | 41.2% |

| 121 | 122,283名 | 93,453名 | 52,779名 | 56.5% |

| 120 | 135,515名 | 103,333名 | 41,509名 | 40.2% |

| 119 | 118,477名 | 91,522名 | 26,985名 | 29.5% |

| 118 | 109,806名 | 83,112名 | 31,749名 | 38.2% |

| 117 | 123,253名 | 95,925名 | 29,940名 | 31.2% |

直近数回の合格率は30%台で推移していることがわかります。ただし、以前は20%~60%と振れ幅が大きい傾向でした。

日商簿記3級の合格率の推移は以下の通りです。

日商簿記3級のネット試験の合格率は30%~40%で推移

日商簿記3級のネット試験は合格率が以下のように30%~40%で変動しています。

| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2023年4月~2024年3月 | 238,155名 | 88,264名 | 37.1% |

| 2022年4月~2023年3月 | 207,423名 | 85,378名 | 41.2% |

日商簿記3級の合格率は低い?炎上した理由を解説!

日商簿記3級は直近で158回あたりが炎上しています。回ごとの具体的な炎上理由を見てみましょう。

157回:炎上したのは日商簿記2級

検索などを見ると、「日商簿記3級 157回 炎上」のトレンドがよくみられます。しかし日商簿記3級は157回では炎上していません。

157回が炎上したのは難化し合格率が下がった日商簿記2級です。

158回:計算が煩雑で用紙も使えず炎上

日商簿記3級の158回は一気に合格率が下がり、炎上しました。

合格率の低下原因は主に以下の通りです。

- 1円単位の仕訳が出て処理が煩雑だった

- 大問2が難しすぎて得点がほぼ0だった

- 時間が足りなくて解ききれなかった

- 計算用紙が使えない

特にひどかったのが計算用紙で、せっかく用意されていたものの綴じこまれており実質使えませんでした。

さらには試験時間を2時間から1時間にしたことで問題を解ききれず、脱落した受験生も多かったようです。

159回:158回同様の理由で炎上

日商簿記3級の159回も、158回同様計算量が多く用紙が使えないといった理由で炎上しました。

160回以降は問題量が減り炎上も確認できません。

日商簿記3級の合格率が下がる要因

日商簿記3級の合格率が変動する要因やタイミングを確認しておきましょう。

出題範囲が変わる前後は危ない

日商簿記3級は、出題範囲が頻繁に変わります。特に大きな改定は2016年で以下のように変わりました。

- 売買目的有価証券の評価替(時価法)が2級の範囲へ変更

- 伝票の集計(伝票から仕訳日計表の作成、伝票から試算表の作成)が新しく範囲になった

- 5伝票制が試験範囲外へ変更

- 為替手形が1級の範囲へ変更

- 未収金が未収入金へ変更

141回や142回など、範囲改訂が行われたときは合格率が20%台まで落ち込んでいます。

急ぎでは無い場合、このように範囲改訂が行われる前後ではなく、告知された時点で受けてしまうか様子を見て落ち着いてから受けるようにした方が無難です。

試験が絶対評価のため下駄がない

日商簿記の2級と3級は70点が合格点の絶対評価です。あらかじめ採点基準も決まっているようで、全体の出来が良くても悪くても、調整されることはありません。

相対評価でないぶん「上位●●%に入らないといけない」といったプレッシャーはありません。ただし70点の壁を超える必要があります。

日商簿記3級で合格率を上げるために

日商簿記3級は決して難易度が高い資格ではありません。しかし、合格率は30%~40%なので半数以上の方が落ちるのも事実です。

受験者の中には昇給や転職のため少しでも早く取得したいという方が少なくありません。そこで、合格率を上げるための取り組みを紹介します。

ネット試験を活用しよう

日商簿記3級は2023年よりネット試験が実施されています。ネット試験は好きなタイミングで受験できて、何度でも再挑戦可能です。

受ければ受けるほど確率は上がるので、早急に資格が欲しい方にはおすすめです。

通信講座を活用しよう

何回受験しても日商簿記3級に合格できなかったり、モチベーションが上が続かず受験までこぎつけない場合、通信講座も検討しましょう。

わかりやすいテキストや講義を受けたり、質問したりすることで学習効率は跳ね上がります。

日商簿記3級の通信講座はいくつかありますが、その中でもフォーサイトはおすすめです。

フォーサイトがおすすめの理由として、クオリティの高いテキストや動画・e-learningアプリManaBunでどこでも気軽に勉強できる点などがあげられます。

受講料は日商簿記3級に限定すれば1万円以下なのでコスパの面でも最強です。

講座の詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

日商簿記3級の合格率に関するよくある質問

- 日商簿記3級は難しいですか?

- 日商簿記3級は簿記・会計の基礎を学びます。難易度は決して高くありません。

- 日商簿記3級は何日で合格できますか?

- 日商簿記3級は50~100時間の勉強時間が必要と言われています。1日2時間の勉強時間なら、1~2ヶ月で合格を狙えます。

- 日商簿記3級は履歴書に書けますか?

- 日商簿記3級は履歴書に書けます。取得していれば堂々と書きましょう。

日商簿記3級の合格率まとめ

日商簿記3級は統一試験・ネット試験ともに合格率30%~40%です。過去には合格率が暴落し炎上したこともありますが、ここ数回は安定しています。

ネット試験であれば何度でも受験できるため、対策を立てつつ計画的に挑戦しましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません