[FP3級]誰でも受かる勉強方法を解説!未経験から独学一発合格するコツを掴もう!

ファイナンシャル・プランニング技能士(通称FP3級)はお金について学べて人生に役立つことからも、非常に人気の高い国家資格です。

金融・保険業界の求人数も多く、取得しておけば困ることはありません。しかし国家資格と聞くとと、難しいと感じる方もいます。

しかし、FP3級は勉強方法さえ押さえてしまえば、誰でも短期間で合格できます。筆者も未経験から1ヵ月の短期間で一発合格しました。

今回はFP3級の勉強方法について解説します。

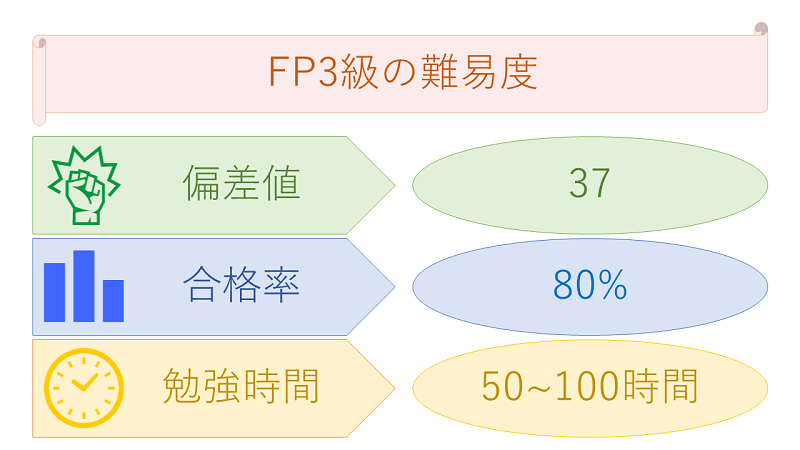

FP3級は誰でも受かる簡単な試験!

FP3級は合格率80%、勉強時間50時間~100時間と決して難しい試験ではありません。テキストや過去問も充実しており、とっかかりのハードルも低いです。

過去問は流用や焼きまわしが多く、何回か演習を重ねることで誰でも合格ラインを越えられます。

FP3級最短合格のための勉強方法

FP3級に最短で合格するための流れを確認しておきましょう。

- STEP1まずはテキストを通読お金や法律に関する知識がないようであれば、まずはテキストを用意し通読しましょう。知識がないままに過去問を解くのはさすがに無謀です。

ただし通読の段階で100%理解する必要はありません。「このあたりにこんなことが書いてあったなぁ」程度で十分です。

最初の通読に時間をかけすぎるとなかなか学習が進まんから、分からないところは印付けて読み飛ばしてけば良いで

最初の通読に時間をかけすぎるとなかなか学習が進まんから、分からないところは印付けて読み飛ばしてけば良いで - STEP2問題集・過去問を解くFPテキストの通読が終わったら、問題集で演習しましょう。過去問を数回解けば得意・不得意が見えてきます。

わからなかったところはテキストに戻り知識を補充しつつ、再度解きなおすといったPDCAサイクルを回すことをおすすめします。

調べる過程でテキストも2度も3度も読むことになるから、自然に反復学習ができるね!

調べる過程でテキストも2度も3度も読むことになるから、自然に反復学習ができるね! - STEP3模試で実力チェックある程度過去問を解いたら模試を受けることをおすすめします。模試では実際の時間配分を知れたり、CBTに慣れたりといったメリットがあります。

- STEP4本試験演習を重ね自信がついたら本試験を受けましょう。FP3級はCBTにより常時実施されています。勉強の進捗具合に合わせて前倒し・後ろ倒しが可能です。

FP3級の分野別勉強方法・覚えることや要点

FP3級では以下6つの分野に分かれていきます。各分野に傾向があり対策方法や覚えることも違うので、確認しておきましょう。

ライフプランニングと資金計画

ライフプランニングと資金計画では、主に「FPができる仕事」「やって良い業務範囲」を学んだ後に資金計画を学びます。資金計画では6つの係数が頻出です。

「FPができる仕事」「やって良い業務範囲」では具体的に踏み込んでしまっている事が大抵不正解です。「ここまでやったらアウトだな~」と感覚を掴めるように慣れましょう。

6つの係数はぶっちゃけ複雑で、FP3級(2級でも)の中で関門の一つです。しかし具体的な名称を覚える必要はありません。

最悪簡単に求めてしまうテクニックもあるので覚えてしまいましょう。テキストにも書いてあるので全部は紹介しませんが、二つ紹介します。

一つ目が元金10,000円として、複利2%で5年間運用するといった問題があったとしたら、いちいち表の中のどの係数が正しいか選んで掛けるのではなく、電卓で最初から以下のように電卓で打つごり押し手法です。

正答と必ず一致はしませんが、一番近い値を選べば正解になります。。

もう一つは、将来20年に渡って1,000万円を用意するために毎年いくら積み立てないといけないかと言ったときに使う係数を求める問題です。

選択肢が以下の3つの場合、「複利があるという事は単純に1を20で割った0.05よりもさらに少ない係数をかけたもので良い」と仮定して減債基金係数に絞り込む方法です。

- 原価係数:0.8195

- 資本回収係数:0.0554

- 減債基金係数:0.0454

これらのテクは意外と使えるので試してみてください。

リスク管理

リスク管理はいわゆる保険です。保険に関しては主に適応される期間や条件を聞かれることが多く、各保険の細かい数字まで覚なければいけません。

自分で表を作り、「この保険はこの条件」と一目で分かるようにして目に届くところに置いておくと良いです。

金融資産運用

金融資産運用は社債や株式について聞かれます。特に外貨については円安と円高で市場がどのように動いていくのかを知る必要があります。

本来中学校・高校の社会でも習っているはずの内容です。しかし意外と忘れている人も多いので、おさらいしておきましょう。

タックスプランニング

タックスプランニングは税金に関わる論点です。

所得税・住民税など、何気なく私たちが普段払っている税金について、もう一度目を向けて理解しようとする姿勢が大切です。

また、「医療費控除はいくらまで」「配偶者控除の条件「など踏み込んで問われるケースもあります。

具体的な計算方法や数値は最終的には覚えられるように繰り返し問題を解いていきましょう。

不動産

不動産では、府ダウさん取引の流れや法令上の規則について学んでいきます。

よく問われる問題として、台帳のどこに何が書かれているかといった知識問題や建ぺい率や面積を計算する問題です。

こちらは法令がらみで覚える事が多いため、法律が苦手という方は特に重点的に対策しておきましょう。

相続・事業継続

相続・事業承継も重要なポイントです。

相続問題で何より大事なのは人間関係を図示する事です。人間関係を把握したうえで配偶者が最も優先、次が子、その次が親、最後に兄弟姉妹と優先される順序関係だけは必ず覚えておきましょう。

相続放棄した時に税金はどうなるか、貰える金額はどうなるかも混同しがちです。

複数のパターン問題を繰り返し解いて備えておきましょう。

FP3級合格のためのコツや注意点

FP3級に合格するためのコツや注意点を確認しておきましょう。

無料アプリや過去問を活用しよう

FP3級は受験者が多いだけに、教材も充実しています。YouTubeやWebサイトで無料学習できるコンテンツもあるので活用していきましょう。

しかくのいろはではインプット用のWeb教材を用意しているのでぜひ活用してください。

また、問題演習であれば過去問道場がおすすめです。

テキストは最新年度版を用意しよう

FP3級は毎年法改正の内容が反映されます。したがって、過去年度の古いテキストでは太刀打ちできません。

必ず最新のテキストを用意しましょう。

ノートは必ずしも用意する必要はない

FP3級はノートを取っての勉強もよいですが、作図に時間がかかってしまい効率的ではありません。ノートを自作するよりも市販のテキストを利用した方がわかりやすくて効果的です。

どうしてもノートを作りたいという方は、作図やまとめがしやすい方眼紙ノートを使いましょう。

実技は何を選ぶかあらかじめ決めておく

FP3級は学科試験こそ統一ですが、実技試験は選択式です。過去問の流用も多いので一通り解いたうえでどの科目を選ぶか決めておきましょう。

筆者としては、覚える内容や計算が限定されている日本FP協会の資産設計提案業務がおすすめです。

CBTの練習はしておこう

FP3級は2024年4月からCBTになっており、コンピュータ上での試験となります。

ペーパーテストに慣れている方だとPCの操作に手間取ってしまうので、一度はCBTの練習をしておきましょう。

受験者専用サイトからCBT体験模試は可能です。

いざとなったら通信講座を活用

FP3級は簡単な試験ですが、勉強に慣れていなかったりモチベーションが持続しなかったりすれば不合格になるリスクもあります。

もし独学が難しいと感じたら素直に通信講座を活用しましょう。通信講座では講師がわかりやすく解説しており勉強経験が少ない方でも安心して取り組めます。

FP3級の勉強方法に関するよくある質問

- FP3級のテキストだけでの独学勉強方法を教えてください。

- まずはFP3級のテキストを一読しましょう。その後は問題演習をしてわからないところをテキストで確認するといったループで合格圏内に入ります。

- FP3級の勉強方法について詳しく解説しているブログやアプリはありますか?

- しかくのいろはでは無料でFP3級独学コンテンツを提供しています。

- FP3級の勉強方法について、ノートの取り方はどのようにすれば良いですか?

- FP3級をテキストだけで勉強する場合は、ノートは問題を解く過程を書く程度で問題ありません。通信講座で勉強する場合は重要論点の板書を写しましょう。

FP3級の勉強方法まとめ

FP3級は時間を確保し、正しい勉強を積み重ねることで十分独学合格が目指せます。最短で合格するには問題数をこなすことが大事なので、回数を重ねてサクッと合格してしまいましょう。

FP3級は合格率が6割がです。選択問題も2~3択が多いので、どうしても分からないところは潔く捨てることも視野に入れ、合格圏内を目指していきましょう。

FP3級で得られる知識は就職や転職だけでなく、実際に生活していく上でも大切なことが多いので、これを機に人生にプラスとなる知識を養えることを願っています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません