[基本情報技術者試験]勉強時間の目安は150時間!社会人でも1ヵ月で合格できる?具体的なスケジュールは?

基本情報技術者試験の勉強を始めるにあたって、合格に必要な勉強時間は気になるところかと思います。

基本情報は出題範囲も広く、以下のように挫折しそうになる方も少なくありません。

今回は基本情報技術者試験について、勉強時間はどれくらい必要なのかと言った観点や、具体的に合格した人がどういったスケジュールを組んでいたのかと言った観点から話を進めていこうと思います。

社会人の方でも無事に合格できるコツなどもまとめているので、あわせてご確認ください。

本記事のまとめ!

- 基本情報技術者試験に合格するには150時間以上の勉強が必要

- 午前試験は過去問の流用が多いので、アウトプットに専念しよう!

- 午後試験は通信講座による対策がおすすめ!

基本情報技術者試験の勉強時間の目安

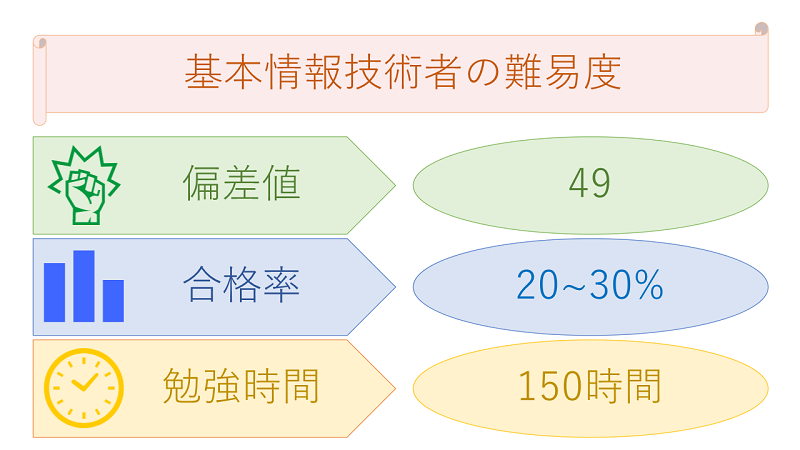

一般的に基本情報に受かるための時間や期間は以下の通りと言われています。

時間換算で150~200時間

基本情報技術者試験の場合、未経験から始めると大体150~200時間と言ったそれなりの量の勉強時間を確保しないといけません。

仕事や学業の関係も相まってなかなか時間が確保できず、毎回範囲的に間に合わない!と言った方もよく見てきました。

どの段階から勉強を始めればこれくらいの勉強時間を確保できるかしっかりと考えておきたいです。

1ヵ月1時間ペースと考えても5ヵ月かかる

特に社会人の場合、仕事もあるため、毎日確保できる勉強時間は1時間前後ではないかなと思います。

その場合最短の150時間を確保する場合でも5ヵ月かかるとされており、人によってはそれ以上かかります。

基本情報は4月と10月の年に2回行われているので、受験を思い立った場合、直近の試験が終わった時点から勉強を始めた方が良いですね!

1ヵ月で合格するためには1日5時間は確保したいので、学生など比較的時間が取れる方がおすすめです。

前提知識としてIパスは必要?

基本情報を受ける際、その下位試験として存在するITパスポートは持っていた方が良いのか、勉強時間の短縮になるのかと言った意見もよく聞きます。

以下の記事でも書いていることですが、持っていると「多少有利」になる程度と思っていて頂ければ良いかなと思います。

それよりも基本情報技術者試験では、Iパスには存在しないプログラミングに割く時間が非常に多く、対策も大変で時間も多くはそこに費やすことになると思います。

基本情報技術者試験に合格するためのスケジュール例

実際に筆者が基本情報技術者試験に挑んだ際のスケジュールの例を書いていくので、特にスケジューリングが苦手な方は参考にしてみてください。

インプット(~30時間)

最初に、全体的な知識をつかむところから始めていきます。

勉強するにあたってテキストによるインプットがまずは必要です。

おすすめのテキストに関しては後ほど紹介しますが、それらのテキストをとりあえず1週流し読みします。

大体最初の1ヵ月をフルに使って読んでいくペースでよく、難しいと感じた部分や、どうしても理解できなかった部分、覚えきれない用語などは付箋を付けて後から立ち返るくらい感覚でとりあえず読み進めていきましょう。

午前過去問練習(31時間~60時間)

一通りテキストを一巡したら早速午前の過去問題に触れていきます。

午前は80問あり1問1.25点で、全問必問です。

とりあえず何周も解いて、どのような問題がどのような形式で出題されるのかを把握していきましょう。

午後の様に「この分野は苦手だから飛ばす」といった事はできません。

しかしながら逆に午後は選択する必要があり、どの科目を取るかと言った戦略的な面もあるので、午前問題を解きつつ「午後ではこの分野を選ぼう」「この分野は苦手だから午後では選択肢から外そう」と言ったようにある程度めどを立てておくのも良いです。

午後問題練習・選択問題の選定(61時間~90時間)

午後問題に関してはとりあえず、まずは過去問を5回分くらい解くのがベストです。

この際、5回分はとりあえず選択問題を選ぶことも気にせず、全部解いていって実際にそれぞれの分野でどれくらい正答率があるかを計測していきます。

5回分ほど解くとそれぞれの分野で実際に点が取れているのか、取れていないのかがはっきりし、午前の時に思っていた感覚と一致する場合もあれば一致しない場合もあります。

そしてそこから点数が取れやすそうな分野に集中してさらに重点対策し、追加で3回分ほど、実際に選択しながら時間を計測して実践形式で学習していきましょう。

プログラミング・アルゴリズム対策(91時間~140時間)

基本情報で最も対策に時間がかかるのがプログラミング・アルゴリズム対策です。

勉強する時間のうちの1/3ほど、50時間は少なくとも確保しておきたいですね。

プログラミングもC言語やJava・Python等いくつか種類がありいずれも特徴があるので得意不得意が分かれてきます。

極力早い段階でそれぞれの特徴をつかみ選択言語を決めて対策したいので最初の10時間ほどで対策していきましょう。

残りの40時間で言語の対策をしていきます。

プログラミング対策については以下の記事もご覧ください。

総仕上げ(141時間~150時間)

最後の総仕上げとして、試験前の1週間ほどで、計10時間を使います。

過去問を実際に2回ほど回して、実際にどれくらいの実力がついているか確認しつつ最後の詰めをしていきましょう。

試験直前~当日

試験当日に気を付けることとしては主に以下の3点です。

- 体調管理

- 持ち物

- 自己採点のタイミング

体調管理に関しては最後にあまり詰め込んで無理をしないように気を付けましょう。

当日の持ち物に関しては以下の記事を、

当日の自己採点に関しては以下の記事をあわせて読んでおいていただければ、試験当日の助けにもなるかなと思います。

基本情報により短期間で合格するために

上記では150時間と書きましたが、人によってはそれすらも確保するのが難しい!と言う方も多いかなと思います。

中にはまとまった勉強時間を確保する余裕がないというのもわかります。

その方たちに向けて、ここではさらに効率よく、確実に合格できる方法をいくつか提供しようと思います。

最初に勉強方法を押さえて

長々と勉強してもなかなか点につながらず、他の人より勉強時間をかけているはずなのに合格点に達しないという方は勉強方法を見直すべきです。

実際に筆者の周りでも勉強が苦手と言う方を数名見てきた経験がありますが、共通して間違った勉強をしています。

そうならないようにも、より早い段階で勉強方法を押さえておく必要があり、実際に筆者が突破した時の再現性の高い勉強方法もまとめたので、こちらも合わせてご覧ください。

午後問題の選択は慎重に

基本情報技術者試験は午後問題が関門で、特に問題選択科目をミスると痛い目にあいます。

各問題がどのような傾向になっており、配点は何点でどれを選んだほうが良いかといったポイントも学習前に押さえておけば学習量を最小限に減らせます。

午後問題の傾向や選ぶべき問題は以下の記事にまとめているので、あわせてご覧ください。

効率よく学べるテキストを用意

教材選びももちろん重要で、読み続けるのが苦にならない、分かりやすいように図表が多い、試験に直結しているといったようなテキストを選ぶ必要があります。

筆者の場合はニュースペックテキストを使用しましたが、フルカラーで具体例も多くおすすめです。

こちらはkindleにも対応しており、その場合フルカラーの特権は失われますが通勤中の電車の中で読めたりするので隙間時間の活用になりますね!

もちろん、それ以外にもおすすめできるテキストはいくつかあり比較記事や選び方について深く書いた記事も用意してあるのでこちらもご覧ください。

場合によっては通信講座も!

最短で効率よく学習をしたい場合通信講座も大きな助けとなります。

独学と比較すると費用の面では多少かかってしまいますが、その反面大きなメリットもあり、合格率を引き上げることも可能となっています。

通信講座利用のメリット

独学で淡々と問題集を解いていくのと異なり、通信講座では添削してもらうことでどこがわからないか突き詰め、より深い理解が可能となったり、スケジュール管理の工程を丸投げして勉強に専念できたりするなどと言った大きなメリットがいくつもあります。

また、講師の方も長年にわたり多くの人を合格に繋げてきた実績のある方ばかりです。そのため頻出箇所や受講者がつまづくポイントもしっかりと把握しており、要点をつかんだ勉強が可能となるので時短になりますね!

午前免除の場合はBizLearnがおすすめ

基本情報を取り扱う通信講座はいくつかありますが、その中でも午前免除を利用できておすすめできる通信講座はBizLearnです。

こちらのコースを受講し、しっかりと修了試験に合格することで本番も午後試験だけで良くなり、対策しなければいけない範囲を絞ることができます。

試験の量を半減できる、と言うだけで時短+有利になることは間違いありませんね!

加えてマンツーマンレッスンや各プログラミング言語に対応した講座も用意されているので、万全の対策をしたい方におすすめです。

さらに詳しく掘り下げて紹介した記事もあるので、あわせてご覧ください!

コスパ優先の場合スタディング!

もうひとつおすすめの通信講座としてスタディングもご紹介します。

こちらは、以前通勤講座とも呼ばれており、隙間時間を活用した勉強をできるようにさまざまな工夫がなされています。

具体的にはテキスト・動画はすべてオンライン上で完結、自動で間違えたところのみを記録し、オリジナルの問題集を作ってくれる機能、勉強仲間を見つけモチベーションを維持してくれるシステムなどです。

こちらは午前免除こそないものの、いずれの機能もスタディングならではの強みなのでぜひ活用してみてください!

こちらも掘り下げて紹介している記事があるので、あわせてご覧ください。

基本情報技術者試験の勉強時間まとめ

本記事のまとめ!

- 基本情報技術者試験に合格するには150時間以上の勉強が必要

- 午前試験は過去問の流用が多いので、アウトプットに専念しよう!

- 午後試験は通信講座による対策がおすすめ!

基本情報技術者試験はITパスポートよりもさらに範囲が増え、長めに勉強時間を取ったつもりでもなかなか合格できないといった事態も十二分に考えられる試験です。

取得するにはしっかりとスケジュールを立ててよい教材を見つけたり、勉強ができる環境に身を置いたりすることも大事です。

取得後はメリットも大きいので、継続して頑張っていきましょう!

福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。

職歴:経理4年/インフラ・アプリエンジニア9年(内4年は兼務)/ライター7年

保有資格:簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断士 など

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません