システム構成(クライアント・サーバ・仮想化)【ITパスポート講座】

今回はITパスポートで問われるシステムの構成のサーバ及び負荷分散に関して学習していきましょう。

この記事のまとめ

- システム構成の概要

- 分散処理

- クライアントとサーバ

システム構成とは

予約システムにしてもオンラインゲームにしても、一人一人の端末上で全てのユーザの動作や処理を行っているわけではありません。その後ろ側で大型のコンピュータやサーバ(ホストコンピュータ)が動いているのが一般的です。

また、そのホストコンピュータが1台の場合、万が一トラブルが発生し停止してしまった場合にサービスが提供できなくなり、信頼性が低下してしまいます。

信頼性の低下を避けるため、どのような措置が取られているのか詳しく確認しましょう。

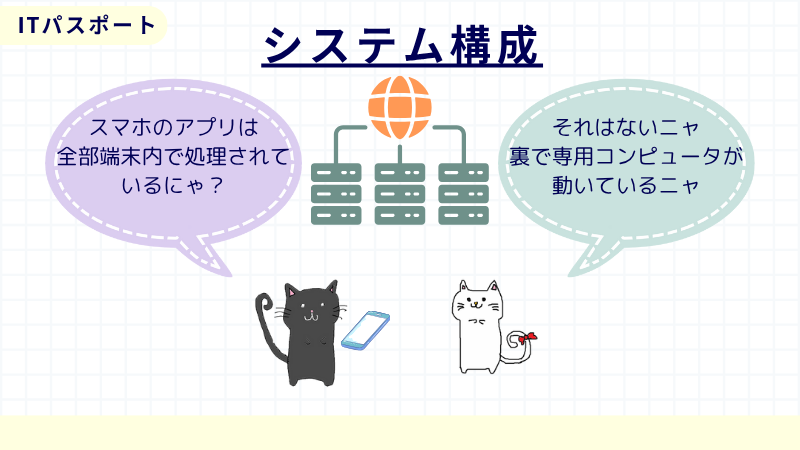

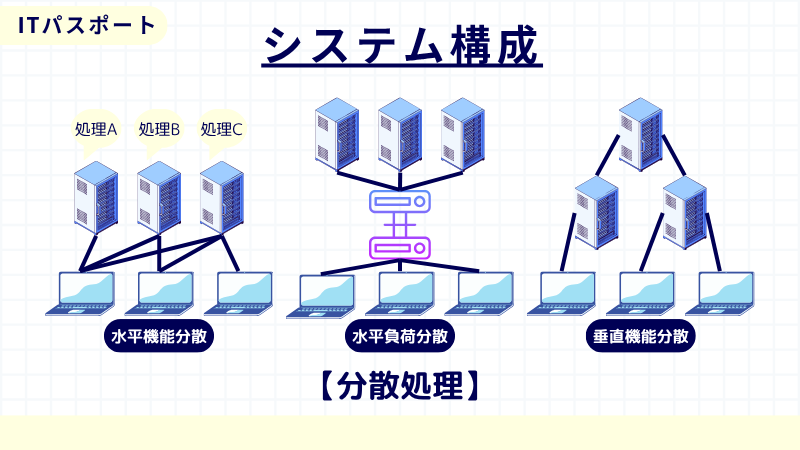

分散処理

データや情報を一ヵ所にまとめてホストコンピュータ上で処理する方式を集中処理と呼び、逆に複数のコンピュータで分担して処理を行う方式を分散処理と呼びます。

分散処理の中にはさらに、以下3つに分けられます。

| 分散処理 | 内容 |

| 水平機能分散 | 業務や用途ごとに処理するコンピュータを分ける。 |

| 水平負荷分散 | 同じ処理能力を持つ複数のコンピュータで同じプログラムを実行させ処理要求を振り分ける。 |

| 垂直機能分散 | コンピュータ間に階層構造を持たせる。 |

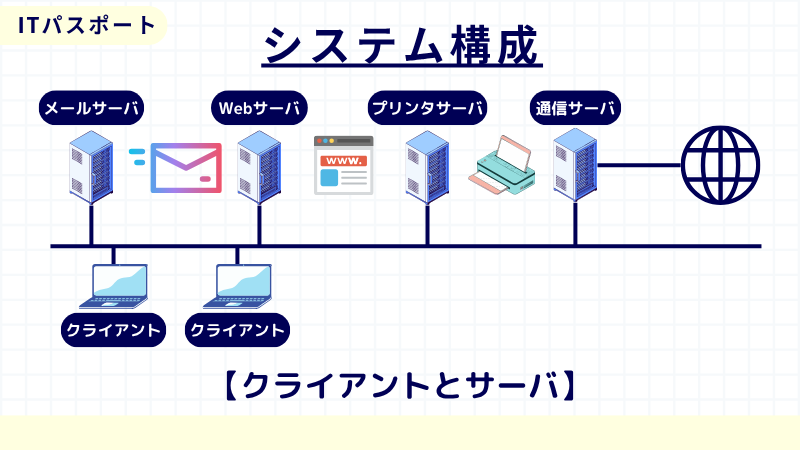

クライアントとサーバ

クライアントサーバシステムは分散処理システムの一つで、サービス提供が専用のコンピュータ(サーバ)と、そのサービスを要求するコンピュータ(クライアント)に分けてシステムを構築する方式です。

共有するサーバを管理したり、需要に応じてサーバを増やしたりが可能で、多くの企業や組織にで採用されています。

また、サーバはコンピュータにおける機能の名称であり、機器の名称ではありません。1台のサーバ機で複数のサーバ機能を持つことも可能です。

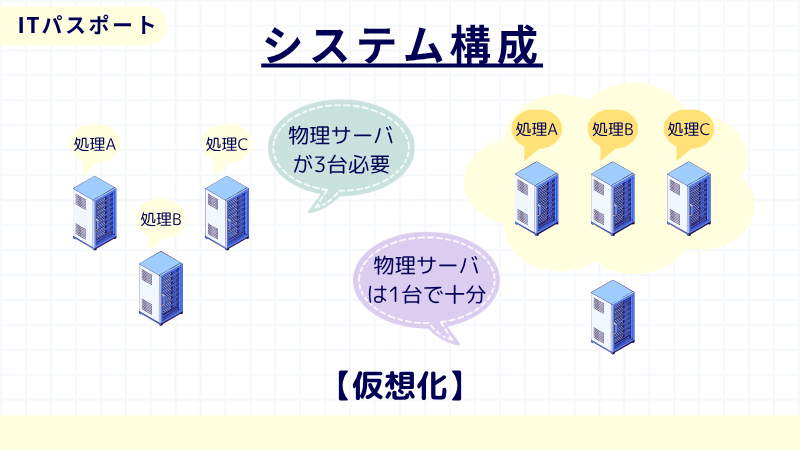

サーバの仮想化

最近はサーバの仮想化もメジャーです。

仮想化により、CPUやメモリなどのコンピュータリソースと、それを利用するOS及びアプリケーションの物理的な制約にとらわれず、さまざまな環境で自由に利用できるようになります。

1台のサーバの中に複数台のサーバを設けることで物理的なスペースを有効活用したり、逆に複数のサーバを1つに集約し強力なサーバを作ることが可能となります。

例えばVM(Virtual Machine)は、コンピュータ全体の動作を模したソフトで1台のコンピュータを複数台あるように分割し、それぞれを別の利用者が独立して利用したり異なる環境を構築したりが可能です。

VDI(Virtual Desktop Infrastructure:仮想デスクトップ基盤)は、PCのデスクトップ環境を仮想化しサーバ上で稼働させます。利用者はクライアントPCからリモート接続しデスクトップ画面を呼び出して操作を行います。

| 関連用語 | 内容 |

| ライブマイグレーション | 仮想マシン上で動作しているソフトウェアを実行状態のまま丸ごと別のコンピュータに移動すること。ソフトウェアを停止せずハードウェアのメンテナンスや入れ替えが可能。 |

| スケールアウト | サーバ台数を増やして全体の処理能力を向上させること。 |

| スケールアップ | サーバのCPUやメモリを増やして全体の処理能力を向上させること。 |

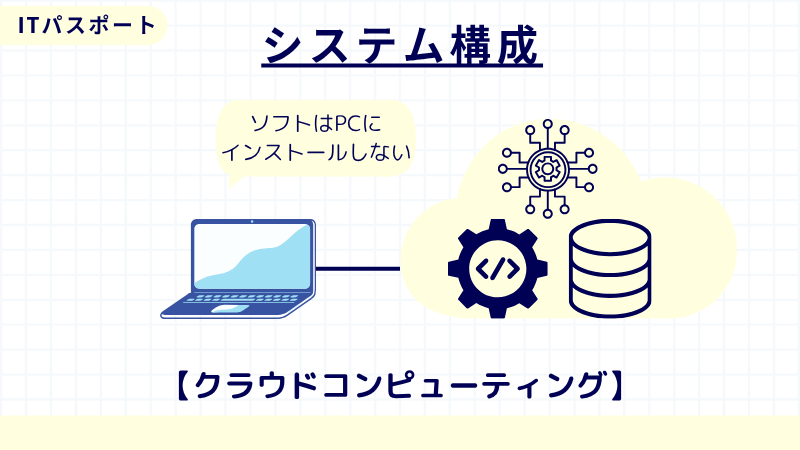

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングとは、ソフトやシステムをコンピュータにインストールするのではなく、ネットワークを通じて利用する方法です。

クラウドは雲の意味で、手元ではなく雲の中(見えない)で利用するイメージです。近年ではクラウド技術を活用し、ディスクスペースを貸し出すオンラインストレージも普及しています。

ブレードサーバ

CPUやメモリと言ったコンピュータに重要な部品をコンパクトに搭載したブレードと呼ばれるコンピュータを、専用の筐体に複数収納して使うタイプのサーバをブレードサーバと呼びます。

ブレードサーバの利点としては保守の容易さに加え、効率的に収納できることからスペースを取らないことです。

| 関連用語 | 内容 |

| シンクライアント | 端末上には最小限の処理をさせて、ほとんどの処理をサーバ側に集中させたシステム構成。 |

| スタンドアロン | コンピュータを該当サーバ以外と通信できない状態で用いること。 |

| NAS(Network Attached Storage) | 複数のハードディスクを一つの巨大なハードディスクの様に見せる技術を用いて、ネットワーク上に配置されたファイルサーバ専用の機器。 |

| グリッドコンピューティング | ネットワーク上の複数のコンピュータを仮想的に結ぶことで、高性能のコンピュータを構築する仕組み。 |

システム構成・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問1

サーバ仮想化の特長として,適切なものはどれか。(R.1秋/問74)

ア:1台のコンピュータを複数台のサーバであるかのように動作させることができるので,物理的資源を需要に応じて柔軟に配分することができる。

イ:コンピュータの機能をもったブレードを必要な数だけ筐体に差し込んでサーバを構成するので,柔軟に台数を増減することができる。

ウ:サーバを構成するコンピュータを他のサーバと接続せずに利用するので,セキュリティを向上させることができる。

エ:サーバを構成する複数のコンピュータが同じ処理を実行して処理結果を照合するので,信頼性を向上させることができる。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問2

情報処理システムの処理方式を分類したとき,水平負荷分散システムを説明したものはどれか。(H.26秋/問48)

ア:PCをクライアントとしてデータの入力と処理要求や結果の表示を行い,サーバ側でクライアントから要求されたデータの処理と結果の出力を行う方式

イ:業務データを処理するアプリケーションを実行するコンピュータとは別に,プリントサーバ,メールサーバなど専用のコンピュータを設ける方式

ウ:支店ごとに設置したコンピュータで支店内の売上データを処理し,本社のコンピュータが各支店で処理された売上データを集めて全体の売上データを処理する方式

エ:複数のコンピュータで同じアプリケーションを実行し,一つのコンピュータに処理が集中しないようにする方式

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問3

LANに直接接続して使用するファイルサーバ専用機を何と呼ぶか。(H.24春/問74)

ア:ATA

イ:NAS

ウ:RAID

エ:SCSI

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問4

クラウドコンピューティングの説明として,最も適切なものはどれか。(R.3/問5)

ア:システム全体を管理する大型汎用機などのコンピュータに,データを一極集中させて処理すること

イ:情報システム部門以外の人が自らコンピュータを操作し,自分や自部門の業務に役立てること

ウ:ソフトウェアやハードウェアなどの各種リソースを,インターネットなどのネットワークを経由して,オンデマンドでスケーラブルに利用すること

エ:ネットワークを介して,複数台のコンピュータに処理を分散させ,処理結果を共有すること

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

システム構成・まとめ

今回はシステム構成のサーバや負荷分散について学習しました。

そもそもサーバとは何かと言った点や、そこに負荷が集中しないためにどのような取り組みがされているかをしっかりと把握しておきましょう。

次回は稼働率に関して学習します。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません