情報処理安全確保支援士に登録する際に必要な物や手順について徹底解説!

情報処理安全確保支援士試験に無事合格し、「支援士に登録したい!」と言う方も多いかと思います。しかし登録にあたって、以下のような疑問が出てきます。

そこで今回は、情報処理安全確保支援士に登録するまでの流れや必要なものをご紹介します。2021年度より私自身も資格の更新をしたので、資格の更新についてもあわせて確認してください。

情報処理安全確保支援士に登録する意味やメリットは?

情報処理安全確保支援士は合格後に登録しなくても合格が失効することはありません。

しかし登録しないと受容できないメリットや、逆に発生するデメリットもあるので見ていきましょう。

支援士に登録するメリット

情報処理安全確保支援士に登録することで得られるメリットとしては大きく分けて4つです。

情報処理安全確保支援士と名乗れる

登録する一番大きなメリットは、情報処理安全確保支援士と名乗れることです。

試験合格して支援士に登録していない場合、履歴書には「情報処理安全確保支援士試験 合格」と書くことになります。

定期的な知識のアップデート

2つ目は定期的な研修によって最新の知識や技術を学べることです。特にIT業界では技術の流行り廃れも激しく、攻撃手段や防衛手段に関しても同じです。

数年前に資格に合格しても、しばらくしたらその知識が陳腐化している可能性は高いです。しかし、定期的に知識を更新し最新の情報を仕入れておければ知識の陳腐化を防げます。

情報セキュリティマネジメント指導業務ができる

3つ目は中小企業へ向けての情報セキュリティマネジメント指導業務ができるという点です。

情報セキュリティマネジメント指導業務とは具体的にセキュリティコンサルティングで、支援士に登録しているなどの条件が求められます。

中小企業向けのコンサルティングは報酬もそこそこもらえるので、気になる方はIPAのページを確認しておきましょう。

バッジの貸与

最後のメリットはバッジの貸与を受けられる点です。バッヂをつけることで士業として認められた感じがします。

バッジを貸与してもらうには一定の手続きが必要ですが、かっこいいです。是非取得しておきましょう。

支援士に登録するデメリット

支援士に登録するとさまざまなメリットが得られます。一方で資格を維持するためには年間2万円の講習費用に加え、3年目は追加で8万円かかる集合講習を受ける必要があります。

結果的に2万円×3+8万円の計14万円が3年間でかかるため、費用の点では注意しましょう。

講習を受ける手順については以下のページで紹介しています。

情報処理安全確保支援士に登録しない場合

中にはあえて支援士に登録しないという選択肢を取る方も多いです。

支援士に登録しない場合どうなるのか、注意点も含めて確認しましょう。

情報処理安全確保支援士と名乗ってはいけない

情報処理安全確保支援士試験に合格していても、登録していない場合は名乗ることができません。

一度合格していればいつでも登録できる

支援士に登録することで年間平均5万円ほどの費用が掛かります。特に会社の補助がなく、個人負担でしか登録できない場合は痛い出費です。

しかし登録しないと以下のように不安を持たれる方もいます。

IPAで情報処理安全確保支援士の登録制度を確認すると、以下のように記載されています。

登録の期限はありません。また、登録しないことにより試験合格が無効になることはありません。

つまり合格後はいつでも登録できるため、焦る必要はありません。

登録していない場合の注意点や、更新しないことによる弊害は以下の記事にも詳しくまとめています。

情報処理安全確保支援士に登録するための流れ

では実際に、支援士に登録するまでの流れを確認していきましょう。

合格発表から支援士登録までの流れ

合格発表から支援士に登録するまでの流れは以下の通りです。

- STEP1合格発表情報処理技術者試験の合格発表は大抵が6月、12月の第三水曜日です。例えば筆者が合格した2017年度秋の試験では12月20(水)でした。

- STEP2書類・費用を用意する合格発表から登録申請期限までのスケジュールはタイトです。すぐに必要書類・費用を用意しましょう。必要なものについては次項でまとめています。

- STEP3登録申請をする登録申請の受付期限は、上期が7月31日まで、下期が1月31日までです。2017年度秋の試験では翌年2018年の1月31日(水)が期限でした。

- STEP4情報処理安全確保支援士に登録完了提出書類に問題なければ登録が完了します。晴れて支援士となれます。

合格発表から申請期限までは1ヶ月少々です。意外と短いため、試験合格後すぐに登録を目指す方は早めにスケジュールを組んでおきましょう。

また、登録申請に必要な資料を発行する機関が土日は休みのため、土日しか休みのない社会人の場合準備が困難です。あらかじめ有給などで平日に活動できるよう備えておくと良いです。

登録条件を確認しよう

支援士の登録にあたっては情報処理安全確保支援士試験に合格する必要があります。

欠格条件とは?

登録条件とは別に、欠格となる条件もあります。以下のいずれかに該当してしまった場合、上記資格があっても登録することはできません。

- 成年被後見人または被保佐人

- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

- 情促法の規定、刑法第168条の2及び第168条の3の規定並びに不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下、「不正アクセス禁止法」)第11条、第12条及び第13条の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

- 情促法第19条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

資格維持には定期的に講習を受ける必要がある

先程も解説したように、資格を維持するためには定期的に講習を受ける必要があります。

毎年テキストを読んで最後に確認テストを解く必要がありますが、5問全問正解するまで修了とならないので意外とハードです。

3年間に1回更新も必要

支援士として登録した場合、3年に1回のペースで資格を更新する必要があります。更新に関しては以下のページからできます。

申請を忘れてしまうと、講習を受けていても資格が更新されないため注意しましょう。

支援士登録に必要な準備物

情報処理安全確保支援士の登録に必要な準備物も確認しておきましょう。

IPAサイトから入手するもの

IPAサイトから入手できる資料は以下の通りになります。

- 登録申請書

- 誓約書

- 登録事項等公開届出書

- 登録申請チェックリスト

これらは全て、IPAのページから入手できるのでダウンロードしましょう。記入方法については、同サイトの登録の手引きから確認できます。

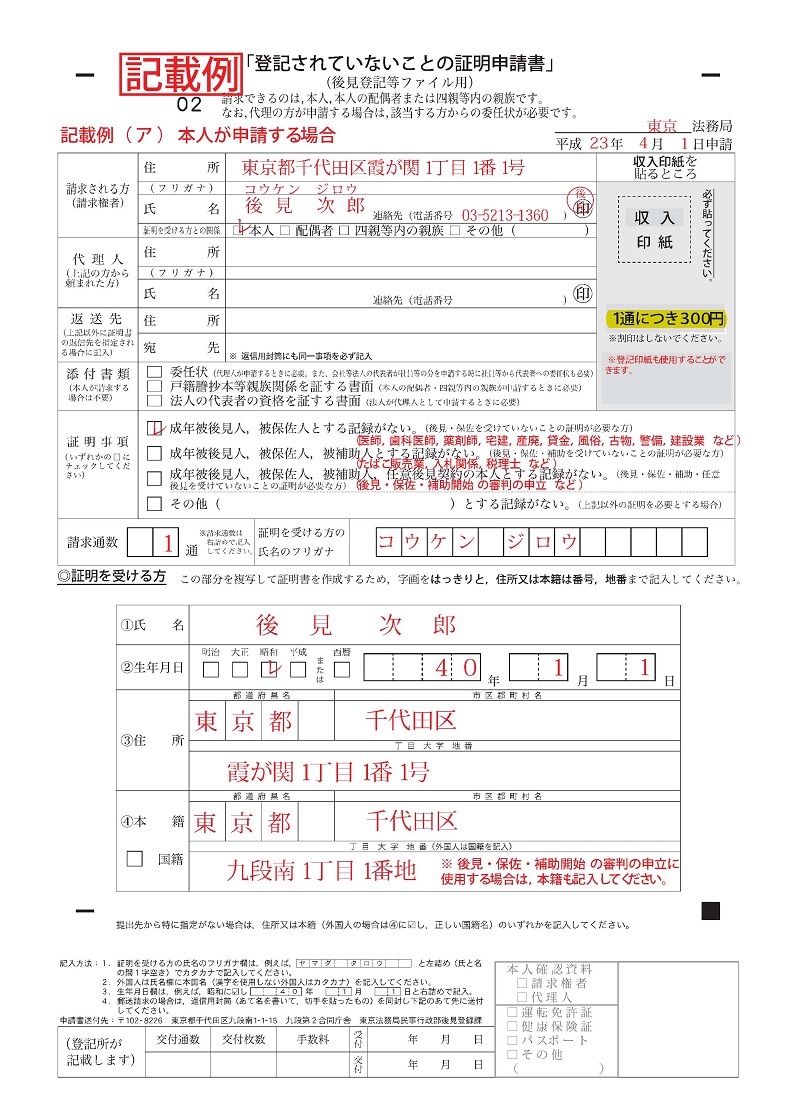

法務局から入手するもの

法務局から入手するものは以下の二点です。

- 収入印紙(9,000円+300円)

- 登記されていないことの証明書(3ヶ月以内に取得のもの)

収入印紙代だけでも9,300円かかるため、まとまったお金を用意しておきましょう。

収入印紙

収入印紙は登録免許税として、IPAの資料の登録申請書に9,000円かかるのと、登記されていないことの証明書の発行に300円かかります。

収入印紙は郵便局でも買えます。しかし法務局で登記されていないことの証明書を発行しなければならず、二度手間になったしまうので法務局で同時に購入しておきましょう。

収入印紙とは、政府が納税や入金をしたという証票のために発行するもので、ほぼお金と扱いは変わらないと思って頂いて大丈夫です。

登記されていないことの証明書

次に登記されていないことの証明書についても確認しておきましょう。

こちらは法務省の定める認知症等の理由で判断能力が不十分な方を保護・支援する制度

を受けていないことを証明するための資料です。

一応法務局に行ってその場で記入することも可能ですが、各県ごとの法務局の公式ページよりフォーマットをダウンロードしておき、記入した状態で窓口へ持っていく方が処理がスムーズに終わります。

そのさい、本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)が必要なので、忘れずに持っていってください。

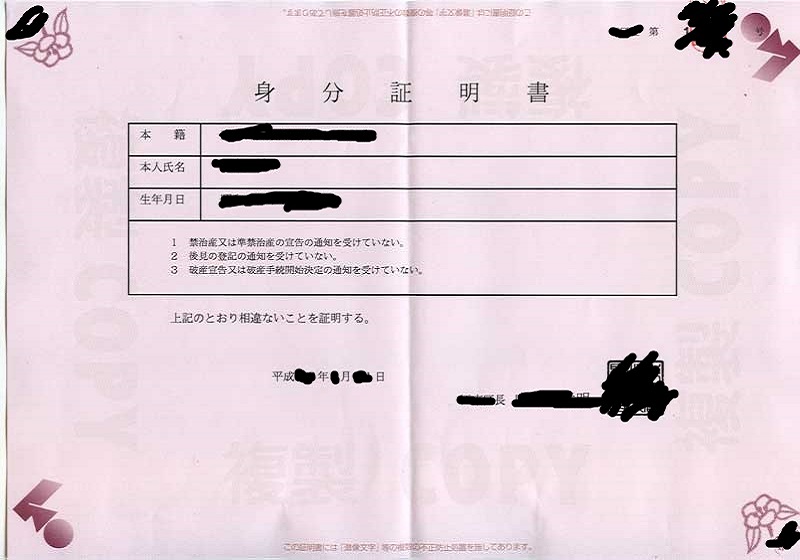

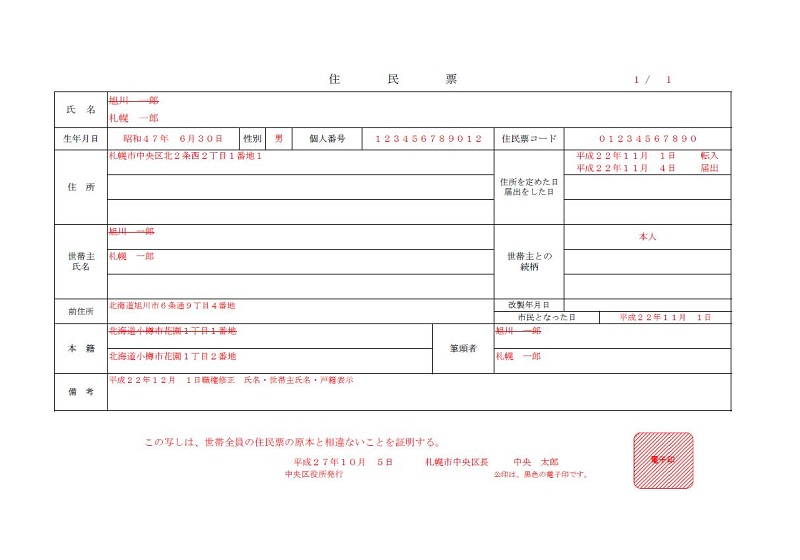

市役所から入手するもの

市役所から発行してもらう資料は以下の二点です。

- 身分証明書

- 住民票(3ヶ月以内に取得のもの)

それぞれの資料についても確認しておきましょう。

身分証明書

この身分証明書は運転免許証や保険証などではなく、本籍地が記載された市役所が発行する資料です。また、窓口の人にはマイナンバーのついていないものと伝えましょう。

住民票

住民票は普段から触れる機会がそこそこあるとは思いますが、窓口で「住民票ください」といえば大抵出してもらえます。

どちらも本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)と発行手数料各300円、印鑑(なければ地区によっては拇印でも可?)が必要になります。

万が一住民票上での住んでいる場所と、本籍地が異なる場合は二つの市へ行く必要があるので留意しておきましょう。

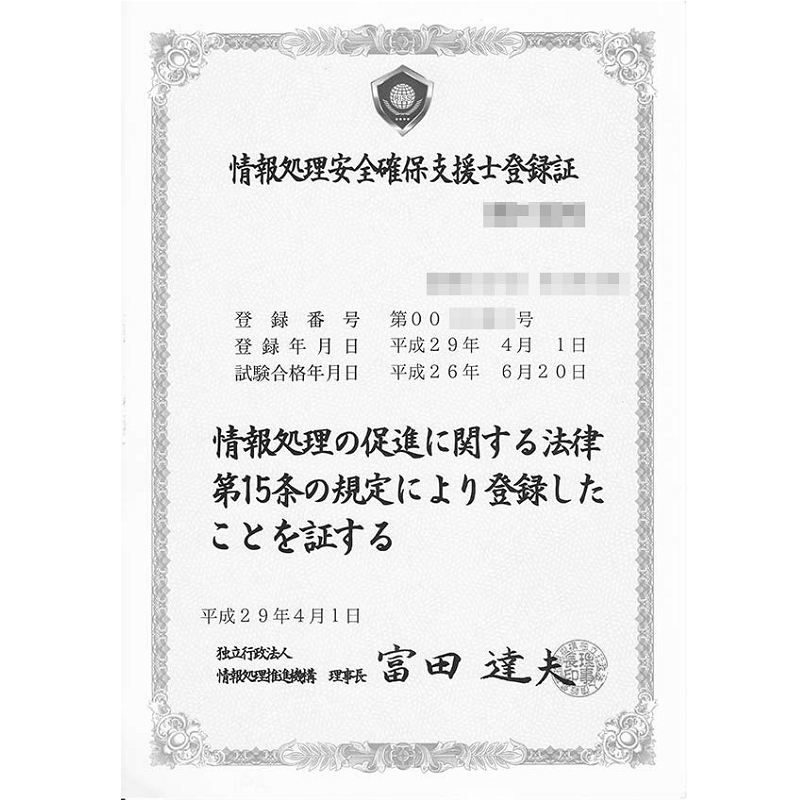

その他の準備物

情報処理安全確保支援士の登録に必要な物として、以下のものも用意しておきましょう

- A4サイズの封筒

- 合格証書のコピー

- 登録手数料10,700円の払込受付を証明する書類

- 領収書返信用封筒(希望する方のみ)

A4サイズの封筒

A4サイズの紙が入る封筒は100均にも売っているので入手は容易です。

表にIPAサイトの登録の手引きにあるラベルを張ることを、裏に差出人住所と氏名を書くことを忘れないでください。

合格証書のコピー

情報処理安全確保支援士の合格証書のコピーも忘れずに封筒に入れましょう。

合格証書は合格発表日の後2週間ほどで届きます。

登録手数料10,700円の払込受付を証明する書類

登録手数料の払い込み証明書に関しては、ATMや銀行で入金後にもらえる証明書があるので、捨てずに保管しておきましょう。

領収書返信用封筒

独立などをしていて、費用として処理するために領収証が必要な方は長3サイドの封筒も同封しましょう。

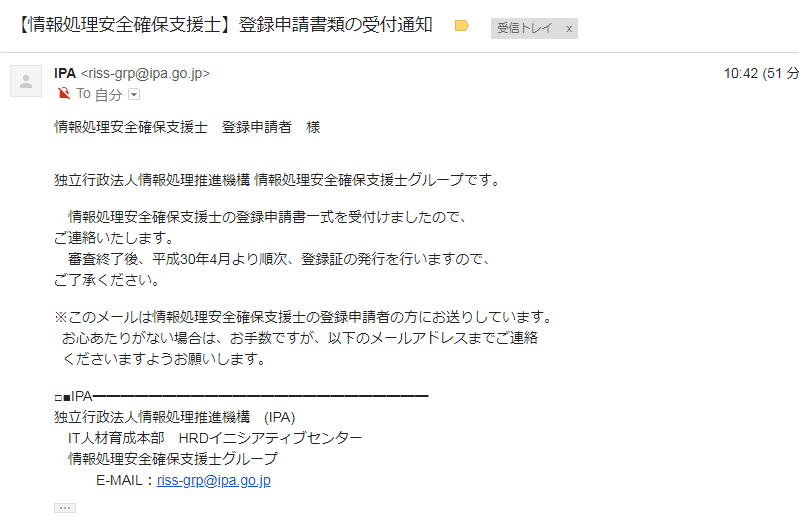

郵送方法

郵送は郵便局で簡易書留(310円)で郵送しましょう。

郵便局は土日でも営業している(小さいところはやっていないので注意)ので、あらかじめ営業確認をしたうえで、余裕を持って郵送しましょう。

無事に相手方に届けばメールで受取通知が届くはずです。

支援士の登録手順や必要な物まとめ

支援士の登録に必要書類は意外と多いです。不備がないようにしっかりと確認しましょう。

登録までに時間もお金(最低でも21,000円程)も必要で、特に行かないといけない場所も多いので段取りよく準備してください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません