[情報処理安全確保支援士]登録することのメリットは?名刺に書けること以外には?入札要件や独占業務はある?

情報処理安全確保支援士試験に合格した場合、支援士として登録するかどうか迷う方は多いです。

今回は、支援士として登録することのメリットやデメリットを紹介します。試験に合格したものの、登録しようか迷っている方は参考にしてください。

本記事のまとめ!

- 情報処理安全確保支援士は入札要件となるケースが多い

- 登録することで義務や社会的責任も発生する

- 情報処理安全確保支援士を取得するなら徹底したサポートの支援士ゼミを活用しよう!

情報処理安全確保支援士に登録するメリットは?

あらためて、支援士に登録することのメリットを確認していきましょう。

情報処理安全確保支援士として名刺に書けたり名乗れたりする

情報処理安全確保支援士に登録する一番大きなメリットは、支援士として名乗れる点です。

情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。

引用元:情報処理の促進に関する法律

支援士の肩書を名刺や履歴書に書く場合のルールについては、以下の記事もご覧ください。

士業として社会的地位の確立ができる

情報処理安全確保支援士のほかのメリットとして、サイバー攻撃やセキュリティに関して高度な知識を持っていることを客観的に証明できる点です。

現在セキュリティエンジニアは不足しており、どの企業・組織・団体においてもセキュリティに関して詳しい人を求めています。支援士の名前を出しただけで求人・オファーなどで引っ張り凧になることは間違いありません。

支援士しか登録できない情報処理安全確保支援士検索サービスや支援士会(JP-RISSA)と呼ばれる団体もあるので、あわせてご確認ください。

弁理士や診断士など他の資格にもつながる

支援士になることで、弁理士や中小企業診断士といった他の国家資格の一部免除を受けられます。

また、警視庁特別捜査官のサイバー犯罪捜査官・警部補の受験資格の一つにも含まれています。

いずれにしても中々得られないチャンスなので、新たなキャリアの一歩としても支援士の肩書は大いに活かせます。

入札要件など、企業でも有利な条件が!?

企業でも年々支援士の需要が高まりつつあります。

最近ではこれは支援士が入札要件となり、「うちの企業には登録セキュスペが○人いるからセキュリティは安心です!」と言うような風潮もあります。

「入札要件の充足」について

政府CIOポータル内の標準ガイドライン群に掲載されている「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実 践ガイドブック」別紙

6章「調達仕様書テンプレート例」5、作業の実施体制・方法(2)作業要員に求める資格 等の要件 P19~20において、「調達する作業内容」の「設計・開発」、「運用」、「保守」に「情報処理安全 確保支援士」が例示されています。なお、官公需情報ポータルサイト

にも登録セキスペの配備が入札要件となる案件が掲載されており、今後増えていくことが予想されます。

引用元:制度について(IPA)

この風潮に伴って、試験実施当時の2017年よりも現在良い案件が増えているように感じています。

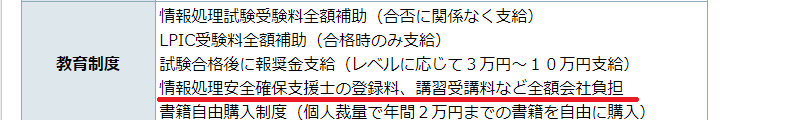

案件の例として、まずは下の画像をご覧ください。

これはとあるIT企業の求人に載っていた情報ですが、最近では会社によって登録費用から受講料まですべてを負担する所も増えてきています。支援士の唯一のデメリットだった費用が0になるのです。

求人は非公開なのでどこの会社とは言えませんが、最近はこのように支援士に対する待遇が徐々に良くなっています。支援士の求人についてもっと知りたい方は以下の記事もご覧ください。

求人情報は時期によっても変わります。ちょくちょく覗きながら良い条件の会社が無いか探してみましょう。

独立にも最適

支援士に登録しておくことで得られる恩恵は、会社や団体に属している場合だけではありません。例えばフリーランスとしても支援士の資格を活かせます。

プロジェクトによっては支援士の名前が必要なものがあり、そのプロジェクトごとに名前を貸すことができます。また、セキュリティコンサルタントとして会社や他のフリーランス相手にコンサルタントを行うことも可能です。

筆者もこのサイトとは別にセキュリティ特化のコミュニティを運営していますが、支援士の試験で得た知識や経験のおかげで運営することができています。

資格を持って他の方がまだやっていない切り口で攻めることで、成功する可能性は無限大です。せっかくなので、支援士に登録して、思いつくことに挑戦してみましょう!

情報処理安全確保支援士に登録する場合の注意点

一方で、情報処理安全確保支援士に登録することで発生するデメリットもあります。

デメリットもいくつかありますが、その中でも特に注意しておくポイントは以下の2点です。

受講義務が発生する

まず、支援士の登録を維持するために年1回行われるオンライン講義と、3年に1回行われる集合演習を受ける義務があります。

この講習が結構高く、オンライン講義は1回2万円・集合演習は1回8万円で、2万円×3+8万円=14万円が3年間で消えます。

講義の具体的な内容については以下の記事をご覧ください。

法的義務が発生する

情報処理安全確保支援士に登録するにあたって、以下で説明する法的義務も発生します。

法的義務に違反した場合、懲役や罰金が科されれるとともに資格も失効し、以後2年程登録できなくなるといったリスクがあります。

くれぐれも法廷義務に違反しないよう、注意してください。

信用失墜行為の禁止

情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

要するに、支援士の名前を傷つけないよう、ふるまいに気を付けましょうという内容です。

例えば支援士が不正アクセスをしたり、顧客の個人情報を流失させたりした場合が該当します。

秘密保持義務

情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

秘密保持義務はそのときだけでなく、業務が終了した後も適用されます。過去に知りえた企業の機密情報を漏洩することも当然NGです。

情報処理安全確保支援士に登録しないという選択肢もあり

支援士のメリットとデメリットを天秤にかけ、特に費用の面から辛いと言った理由で登録しない方も多いと思います。

登録しなくても正直問題はなく、後ほど登録することもできます。あえて登録しない場合のメリット・デメリットについては以下の記事をご覧ください。

情報処理安全確保支援士の登録に関するよくある質問

- 情報処理安全確保支援士は登録しないと合格取り消しになる?

- 試験に一度合格すれば時間が経過しても合格取り消しにはなりません。

- 情報処理安全確保支援士の維持費はいくらですか?

- 情報処理安全確保支援士の維持には1年に1回・3年に1回の講習を受講する必要があります。3年間で15万円必要です。

- 情報処理安全確保支援士を更新しないとどうなる?

- 更新をしないと情報処理安全確保支援士の資格は失効します。

情報処理安全確保支援士のメリットまとめ

情報処理安全確保支援士に登録する場合、メリットもデメリットも多いです。

しかし個人的には最近メリットが充実し、今後さらに活躍が期待できると感じています。可能な限り登録しておきましょう。

支援士の登録は少し煩雑なので、この記事を読んで登録したい!と思った方は、下記の記事も参考に登録してみてください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません