入出力装置(モニター・プリンタ・シリアルインターフェイス)【ITパスポート講座】

今回はITパスポートのハードウェア(入出力装置)について学習していきましょう。

この記事のまとめ

- 入出力装置の概要

- 入出力装置の例

- 光の三原色

入力装置

コンピュータにはマウスをはじめ、データを入力するためのさまざまな装置があります。

入力装置についてはそこまで問われないので、ざっと用語だけ覚えておきましょう。

- マウス

- キーボード

- タッチパネル

- スキャナ

- マイク

- カメラ

出力装置

ディスプレイやプリンタは出力装置に該当します。

出力装置については別途出題されるので、確認しておきましょう。

ディスプレイ

ディスプレイやモニタは主に出力装置の一つです。現在用いられているディスプレイの例としては、以下のとおりです。

| デバイス | 内容 |

| 液晶ディスプレイ | 2枚のガラス版の間に液晶を挟み、電圧をかけることで背面から光を通したり遮断したりする。 |

| プラズマディスプレイ | ヘリウムガスやネオンガスを封入し電圧をかけると放電する仕組みによって発光させる。小型化が難しい特性から大型テレビに用いられる。 |

| 有機ELディスプレイ | 電圧をかけることで発光する有機化合物を用いる。プラズマディスプレイよりも小型化が可能。 |

| ヘッドマウントディスプレイ | 眼鏡やヘルメットのように頭に着けて映像を見られるディスプレイ。外部の景色が遮断され臨場感得られる「没入型」と、現在の映像に映像が重ねられる「シースルー型」に分かれる。 |

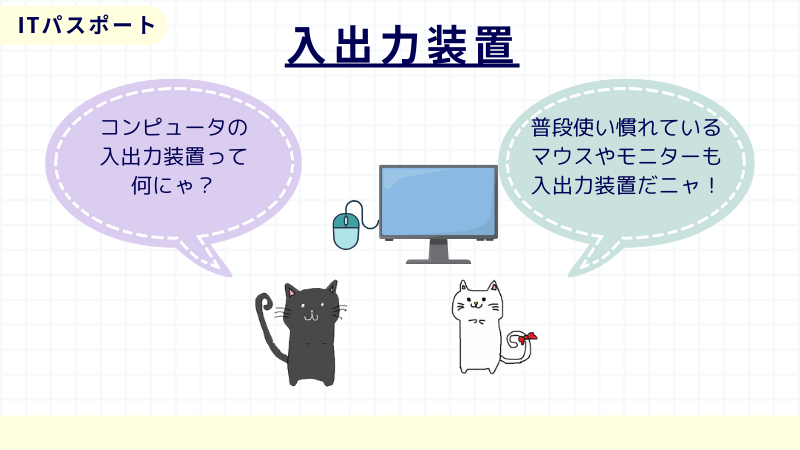

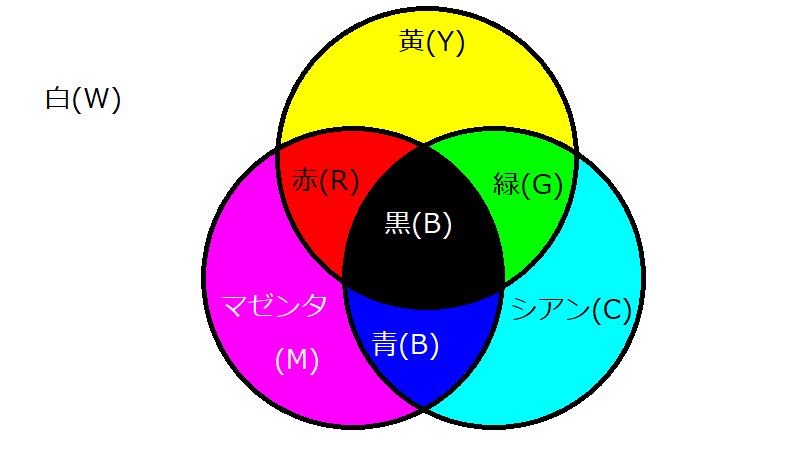

ディスプレイでは光の三原色を用いて色を表現しています。

光の三原色は加法混色とも呼び、色を重ねるごとに明るくなり3つの色を重ねると白になります。

ディスプレイに画像を表示させるためには、専用のメモリを用います。このメモリをグラフィックスメモリと呼びます。

ディスプレイの点の数は解像度と呼び、縦横の比率をアスペクト比と呼びます。

プリンタ

プリンタも出力装置の一つです。プリンタには以下のようなものがあります。

| デバイス | 内容 |

| インクジェットプリンタ | ノズルからインクを噴射してプリントする。 |

| レーザプリンタ | レーザ光によってトナーと呼ばれる粉を定着してプリントする。 |

| ドットインパクトプリンタ | 旧式プリンタで伝票発行などに用いられる |

プリンタも三原色を用いますが、こちらは色の三原色で表現しています。色の三原色は減法混色とも呼び、色を重ねるほど黒くなります。

また、印刷の細かさに関しては解像度を用いて表現し、1インチ当たりに印刷できるドット数でdpiの単位を用いて表現します。

UIとUX

ハードウェアが次々登場する中で、「誰でも直感的に使える」「使い方をスムーズに理解できる」点は非常に重要です。利用者の使いやすさをユーザビリティと呼びます。

利用者とハードウェアの接点(入出力にかかる部分)をユーザインターフェイス(UI:User Interface)と呼びます。

スマートフォンで利用可能なタップ・スワイプ・フリックなどはマルチタッチインターフェイスと呼びます。

これからは声によるUI、VUI(Voice UI)も増えると考えられています。

その他のインタフェース

コンピュータの五大装置間では、装置同士をつなぐ必要もあります。人間の臓器もそうですが、各装置は単独で機能できません。血管や神経のように、それぞれの装置をつなげる必要があります。

装置間をつなぐものをハードウェアインタフェイスと呼び、ケーブル・コネクタ・電子信号などが該当します。

ハードウェアインタフェイスには、シリアルインターフェイスとパラレルインターフェイスがあります。それぞれの違いは以下の通りです。

| インターフェイス | 内容 |

| シリアルインターフェイス | 単一の伝送路を使用しながら、1ビットずつデータを伝送する。 |

| パラレルインターフェイス | 複数の伝送路を束ねて同時に複数の電子送信を行う。 |

一見、パラレルインターフェイスが効率よく思われます。しかし、現在はシリアルインターフェイスの方が高速で主流です。

パラレルインターフェイスが遅い理由として、並行して送受信されるビット間の同期がうまく取れず、その処理にかえって時間がかかってしまう点が挙げられます。

USB

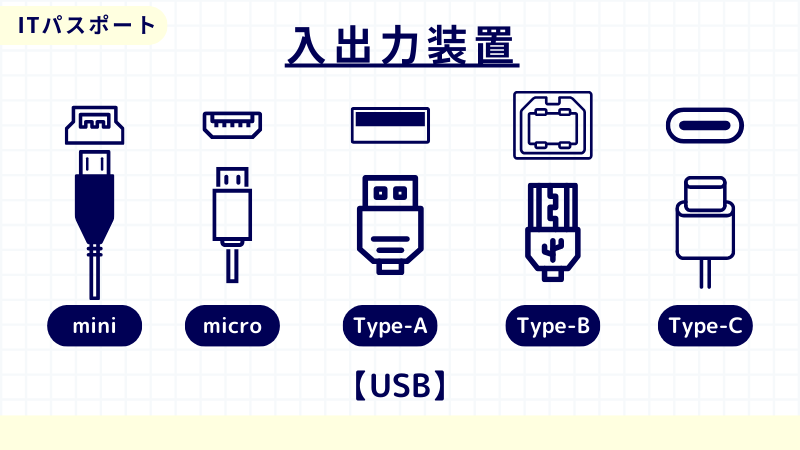

代表的なシリアルインターフェイスがUSBです。

USBを経由してコンピュータからキーボード・マウス・モニタなどの外部機器に接続が可能です。データ転送速度も確認しておきましょう。

- USB1.1:最大12Mbps

- USB2.0:最大480Mbps

- USB3.2:最大5~20Gbps

USBはハブと呼ばれる集線装置を用いた接続も可能で、さらには機器が動作していても抜き差しできるホットプラグ機能や、接続先の機器からUSBケーブルを介して充電を行うバスパワー機能も所持しています。

規格やコネクタもいくつか分かれており、「USB」「mini USB」「microUSB」などが存在しています。さらには「Type-A」「Type-B」「Type-C」などの形状にも分かれています。

ディスプレイインターフェイス

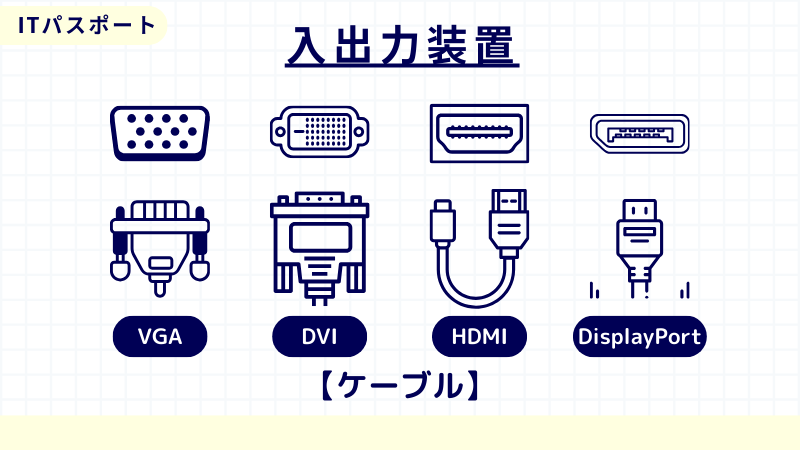

パソコンとモニターをつなぐインターフェイス(ケーブル)も確認しておきましょう。

| インターフェイス | 内容 |

| VGA | アナログインターフェイス。画質の劣化もあるため最近はあまり利用されていない。 |

| DVI | デジタルインターフェイス。コネクタサイズがやや大きい。 |

| HDMI | デジタルインターフェイス。1本のケーブルで音声・映像ともに送受信が可能。 |

| DisplayPort | デジタルインターフェイス。コネクタが小さく、スピードも速い。 |

Bluetooth

短距離無線通信のインターフェイスはBluetoothが挙げられます。

最新規格でのデータ転送速度は約3Mビット/秒となっており、誰でも自由に使用可能です。

Bluetoothは遮蔽物があっても通信可能で、クラスと呼ばれる電波強度を設定することで1m~100mの距離に収まっていれば通信可能です。

Bluetoothはイヤホンや電話、カーナビにゲーム機など至る所で用いられています。

以下は他の無線インターフェイスです。あわせて押さえておきましょう。

| インターフェイス | 内容 |

| RFID(Radio Frequency Identification) | 電波を用いてタグと呼ばれる小さなチップのデータを非接触で書き換えられるシステム。ICカードによく利用されている。 |

| NFC(Near Field Communication) | RFIDの規格の一つで、数十cmの至近距離でデータの通信を行える。 |

| IrDA | 赤外線を用いた規格を策定する団体や規格。IrDAを搭載した機器同士であれば赤外線ポートを向かい合わせるだけで通信できる。 |

入出力装置・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問1

次のうち,通信可能な最大距離が最も短いものはどれか。(H.28秋/問90)

ア:Bluetooth

イ:IrDA

ウ:NFC

エ:Wi-Fi

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問2

USBに関する記述のうち,適切なものはどれか。(H.29秋/問82)

ア:PCと周辺機器の間のデータ転送速度は,幾つかのモードからPC利用者自らが設定できる。

イ:USBで接続する周辺機器への電力供給は,全てUSBケーブルを介して行う。

ウ:周辺機器側のコネクタ形状には幾つかの種類がある。

エ:パラレルインタフェースであり,複数の信号線でデータを送る。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問3

有機ELディスプレイの説明として,適切なものはどれか。(AR R.5春/問12)

ア:電圧をかけて発光素子を発光させて表示する。

イ:電子ビームが発光体に衝突して生じる発光で表示する。

ウ:透過する光の量を制御することで表示する。

エ:放電によって発生した紫外線で,蛍光体を発光させて表示する。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

入出力装置・まとめ

今回は五大装置の中の入出力装置について学習しました。

機器の話が多く、ITから少しズレているように感じたかもしれません。しかし、試験で問われることも多いのでしっかりと対策しておきましょう。

次回はシステムの構成に関して学習します。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません