ハードウェア(五大装置)【ITパスポート講座】

今回はITパスポートのハードウェア(五大装置)について学習していきましょう。

この記事のまとめ

- ハードウェアの仕組み

- 五大装置の概要

- 外部接続機器

ハードウェアとは

コンピュータは主にハードウェアとソフトウェアから構成されており、ハードウェアは物を、中身を表しています。

身近で分かりやすい例を挙げるとゲーム機とゲームソフトなどが該当します。

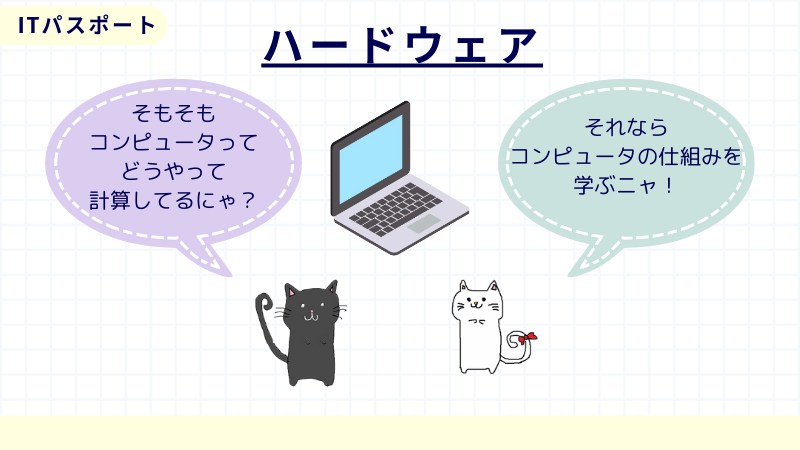

コンピュータの五大装置

コンピュータは主に入力装置・記憶装置・出力装置・演算装置・制御装置の5つの装置から構成されています。

それぞれの装置の役割を確認してみましょう。

入力装置

入力装置は情報をコンピュータに入力するための装置です。人で例えるなら目や耳が該当します。

マウス・カメラ・キーボード・タッチパネルなど、コンピュータに対してデータを入力できるものはすべて入力装置に該当します。

記憶装置

記憶装置は入力されたデータを記憶しておく装置です。人で例えるなら脳に該当します。

記憶装置には短期的にデータを保存して演算などに用いる主記憶装置と、半永久的にデータを保存しておく補助記憶装置に分かれます。

主記憶装置はメモリと呼ばれることも多く、補助記憶装置はHDDやSSDなどが挙げられます。

出力装置

出力装置は情報を計算した結果をアウトプットするものです。人なら口や手(質問に応えたり、手で何かの動作をしたり)に該当します。

コンピュータの場合はモニタ・スピーカ・プリンタなどが該当します。

演算装置

演算装置は記憶装置にあるデータを演算(計算)します。人で例えるなら脳に該当します。

制御装置

制御装置は他の装置を制御する装置です。こちらの制御装置と、先ほどの演算装置はともにCPUに含まれており、いずれも脳に該当しています。

CPU

先ほど人の脳に該当するものにCPUがあると書きました。

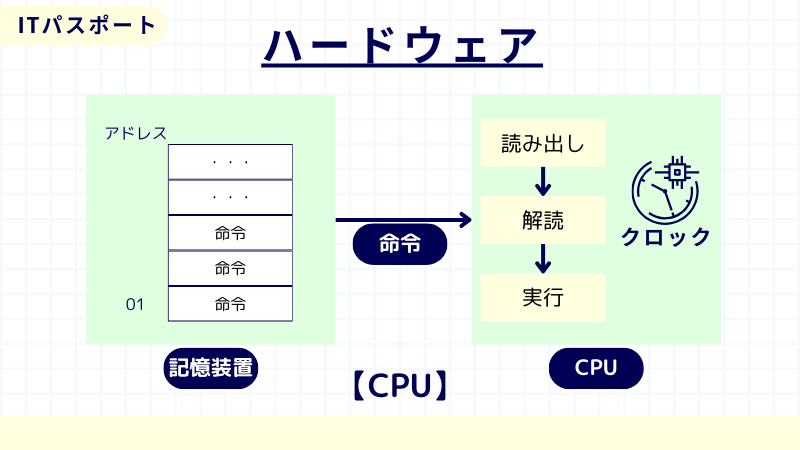

現代のコンピュータはプログラム内蔵方式と呼ばれる形式をとっており、コンピュータに対する命令はすべて主記憶装置に記憶されます。

アドレスと呼ばれる番地にそれぞれの命令が保管されていく形式で、そこから命令を読みだしてバスと呼ばれる経路を通ってCPUにデータが運ばれていきます。

運ばれたデータは逐次的に処理されます。

また、CPUの内部ではクロックと呼ばれる一定周期信号が発せられており、クロックが1秒間に何回発生するかをクロック周波数で表現します。

クロック周波数の値が大きいほど処理速度が速く、2GHz(ギガヘルツ)なら1秒間に20億回クロック信号が、5GHzであれば1秒間に50億回クロック信号が発せられます。

読み込み速度

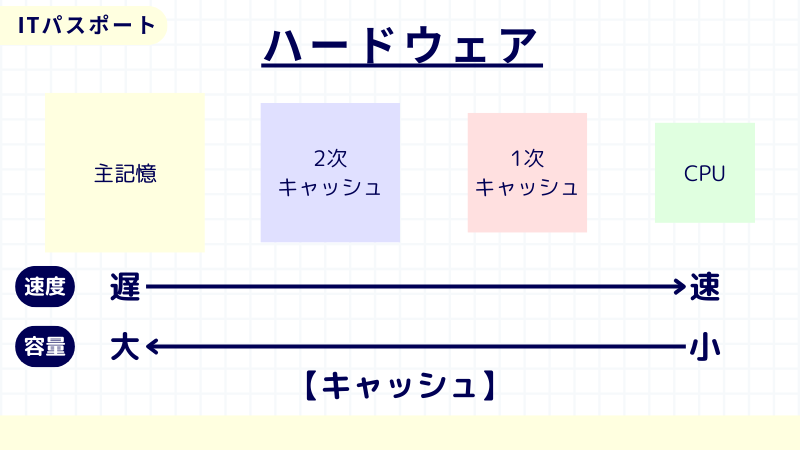

CPUは主記憶装置からデータを読み込んで処理していくため、このCPUと主記憶装置の間のやり取りがスムーズにいかないと読み込み速度が遅くなってしまいます。

主記憶装置は容量が大きければ大きいほど速度が遅いと言った特性を持ち、大容量を扱いたければそれだけ遅くなる不具合が発生します。

そこで、大容量を扱いながら高速にデータを処理するために、速度は速いものの容量が小さいメモリをCPUと主記憶装置の間に置きます。

小さくも早いメモリをキャッシュメモリと呼びます。CPUが最初に主記憶からデータを読みだしたときにその周辺のアクセスがありそうなデータをキャッシュメモリに書き込んでおきます。

キャッシュメモリに書き込むことで、次にCPUがメモリにデータを読み込みに行くときに主記憶までアクセスせず、キャッシュメモリにアクセスし、高速なデータ読み込みを実現します。

さらに読み込み速度を高速化させたい場合、キャッシュメモリを複数用意するケースもあります。

複数ある場合はCPUに近い方から順に1次キャッシュ、2次キャッシュ・・・と呼び、最近では4次キャッシュくらいまである場合もあります。

これらの複数キャッシュではCPUに近い方が小さく早いものを置くようになっています。

半導体

半導体は電気を通す導体と、電気を通さない絶縁体の中間の性質を持っており、0と1を扱うコンピュータとは相性がよいです。

半導体を集積した回路をICと呼び、ICを利用したメモリはRAM及びROMと呼ばれます。

| 半導体集積回路 | 内容 |

| RAM(Random Access Memory) | 電源を切ることによって情報が消失してしまう揮発性のメモリ。 |

| ROM(Read Only Memory) | 電源を切っても内容が保持される、不揮発性のメモリ。 |

| DRAM | コンデンサを用いてデータを記憶するRAMの一種。低速だが集積度(一定面積に記憶できる容量)が高く、主記憶によく使われる。 |

| SRAM | フリップフロップ回路と呼ばれる情報を維持する回路を用いてデータを記憶するRAMで、高速。キャッシュメモリによく使われる。 |

また、USBやメモリーカードと言った外部メモリもROMの一種で、フラッシュメモリと呼ばれています。

マザーボード

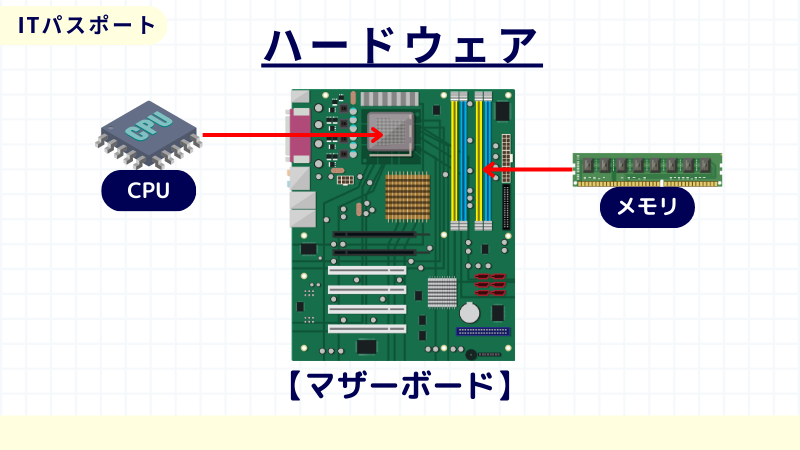

コンピュータには多くの装置を載せて置く板が必要であり、その板をマザーボード(基板)と呼びます。

自作でPCを作成したことがある方はおなじみかと思いますが、マザーボードのサイズによってメモリや拡張機能をできるボードを増設できます。

五大装置における重要語句

以下は試験でもよく問われる語句です。あわせて押さえておきましょう。

| 関連用語 | 内容 |

| GPU(Graphics Proccessing Unit) | 画像処理に特化した補助プロセッサで、特に3DCG等で必要な演算を行う。 |

| グラフィックスメモリ | パソコンのディスプレイに表示する文字や図形を格納する専用のメモリ |

| 互換CPU | オリジナルCPUと互換性があり、同じソフトウェアが動作するCPU。性能が同等の場合、オリジナルの物より安価と言ったメリットがある。 |

| マルチコアプロセッサ | コアはCPUのメイン回路を表しており、一つのCPU内に複数のコアを持つプロセッサの事を指す。演算処理を分散化し処理速度を高速化することを図っている。 |

ハードウェア(五大装置)・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問1

コンピュータを構成する一部の機能の説明として,適切なものはどれか。(H.21秋/問72)

ア:演算機能は制御機能からの指示で演算処理を行う。

イ:演算機能は制御機能,入力機能及び出力機能とデータの受渡しを行う。

ウ:記憶機能は演算機能に対して演算を依頼して結果を保持する。

エ:記憶機能は出力機能に対して記憶機能のデータを出力するように依頼を出す。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問2

クロック周波数2GHzのプロセッサにおいて一つの命令が5クロックで実行できるとき,1命令の実行に必要な時間は何ナノ秒か。(H.22秋/問57)

ア:0.1

イ:0.5

ウ:2.5

エ:10.0

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問3

CPUに搭載された1次と2次のキャッシュメモリに関する記述のうち,適切なものはどれか。(H.30秋/問65)

ア:1次キャッシュメモリは,2次キャッシュメモリよりも容量が大きい。

イ:2次キャッシュメモリは,メインメモリよりも読み書き速度が遅い。

ウ:CPUがデータを読み出すとき,まず1次キャッシュメモリにアクセスし,データが無い場合は2次キャッシュメモリにアクセスする。

エ:処理に必要な全てのデータは,プログラム開始時に1次又は2次キャッシュメモリ上に存在しなければならない。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

ハードウェア(五大装置)・まとめ

今回はハードウェアの五大装置について学習しました。

五大装置は最重要項目の一つで全て暗記してそれぞれの役割や具体例まで覚えておいても良いでしょう。

次回はハードウェアの記憶媒体に関して学習します。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません