建築基準法(建蔽率)[FP3級講座]

今回はFP3級における建蔽率について学習します。

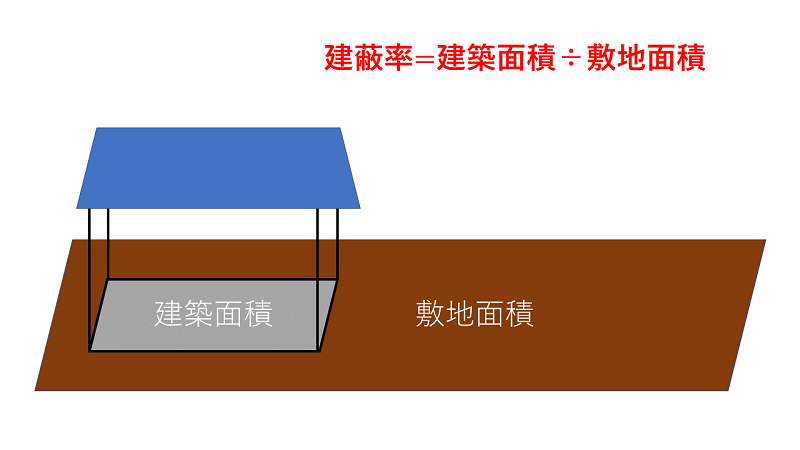

建蔽率

建蔽率は敷地面積に対する建物の建築面積になります。

建蔽率は以下の式で求めることができます。

\[建蔽率=\frac{建築面積}{敷地面積}\]

建蔽率の最高限度は用途地域ごとに決まられており、例えば敷地面積が500㎡の敷地に指定建蔽率が60%と定められている場合、この敷地に建てられる建物の最大面積は

\(敷地面積500㎡×建蔽率60\%=建築面積300㎡\)

となります。

\(建蔽率=\frac{建築面積}{敷地面積}\)

やから、両辺に敷地面積を掛ければ

\(建築面積=敷地面積×建蔽率\)になるな

異なる地域にまたがって建物が建っている場合

建蔽率の異なる地域にまたがって建物の敷地がある場合、建蔽率は加重平均を用いて計算します。

| 地域A 建蔽率:60% 敷地面積:180㎡ |

地域B 建蔽率:80% 敷地面積:120㎡ |

この場合、建蔽率の計算は

\(60\%×\frac{180㎡}{180㎡+120㎡}+80\%×\frac{120㎡}{180㎡+120㎡}\)

\(=36\%+32\%\)

\(=68\%\)

となります。

また、最大建築面積は

\((180㎡+120㎡)×68\%=204㎡\)

となります。

建蔽率の緩和

次のいずれかに該当する場合、建蔽率は緩和されます。

防火地域・準防火地域

次のいずれかを満たす場合、建蔽率が10%緩和されます。

- 建蔽率の最高限度が80%とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物

- 準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等または、準耐火建築物等

建物が密集している地域に関しては、火災が起こると燃え移る(類焼)が発生しやすくなります。

そのため、ある程度建物間にすき間を持たせることを決めた防火地域や準防火地域を指定して建物の構造に一定の制限を設けています。

2つ以上の地域にまたがって建物を建てる場合には、最も厳しい地域の規制が適用されることも押さえておきましょう。

角地等の緩和

特定行政庁が指定する角地も建蔽率が10%緩和されます。

建蔽率の制限がない場合

以下の場合は建蔽率の制限がありません。

したがって、建蔽率100%で建物を建てることができます。

- 建蔽率が80%とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物等

- 派出所、公衆トイレなど

建築基準法(建蔽率)・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問題

問1

幅員6mの市道に12m接し、面積が300㎡である敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の建ぺい率は、()となる。(2018年/5月)

1 40%

2 60%

3 100%

問2

建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の()の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。(2015年/1月)

1 高さ制限

2 建ぺい率

3 容積率

問3

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について()内の建築物に関する規定が適用される。(2019年/9月)

1 防火地域

2 準防火地域

3 敷地の過半が属する地域

解説(クリックで展開)

建築基準法(建蔽率)・まとめ

今回は建蔽率について学習しました。

建ぺい率の計算と緩和措置は頻出事項なのでしっかりと押さえておきましょう。

次回は建築基準法の容積率について学習します。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません