暗号化(共通鍵暗号方式・公開鍵暗号方式・無線LAN)【ITパスポート講座】

今回はITパスポートの暗号化について学習していきます。

この記事のまとめ

- 暗号方式

- 認証

- 無線LAN

暗号化

暗号化とは、ネットワーク上に送られるデータを読み取っても分からないようにすることで、重要な情報を盗聴されたり改ざんされたりすることを防ぐ技術です。

暗号化の必要性

例えば、クレジットカードをサイトに入力する状況を考えてみましょう。

クレジットカードの番号をブラウザに打ち込んだ後、平文で送信されて盗聴されては大問題です。

そこでいったん特殊な関数を用いて、クレジットカードを別の文字列(暗号)に置き換えます。

この特殊な関数を用いて、別の文字に置き換えて読めなくする処理が暗号化です。

そして送信後、サービスの提供側でこの文字列をもとに戻してます。暗号から元の平文に戻す処理を復号と呼びます。

暗号方式

具体的な暗号方式を確認しましょう。大きく分けると共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の二つがあります。

さらに共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式を組み合わせたハイブリッド暗号方式があります。

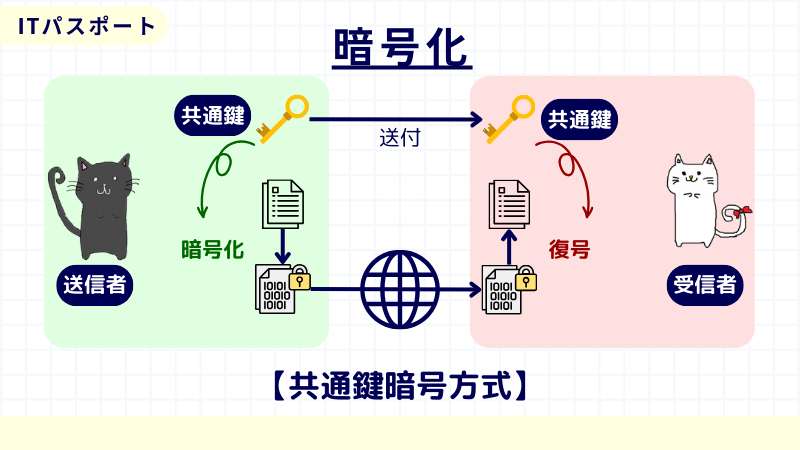

共通鍵暗号方式

暗号化および復号に用いる鍵が同じ暗号方式を、共通鍵暗号方式と呼びます。

共通鍵暗号方式では暗号化と復号時に同じ鍵を用いるので、同一のカギ2つで1セットです。

メリットは、鍵のアルゴリズムが非常にシンプルなため、高速に暗号化・復号が可能です。

デメリットは、通信を行う前に相手に鍵を渡しておく必要があり、安全に配布するために手を尽くす必要があります。

また、暗号通信を行う相手が増えれば増える分、鍵も増えていくため、鍵の数が多くなる点も挙げられます。

- AES

- DES

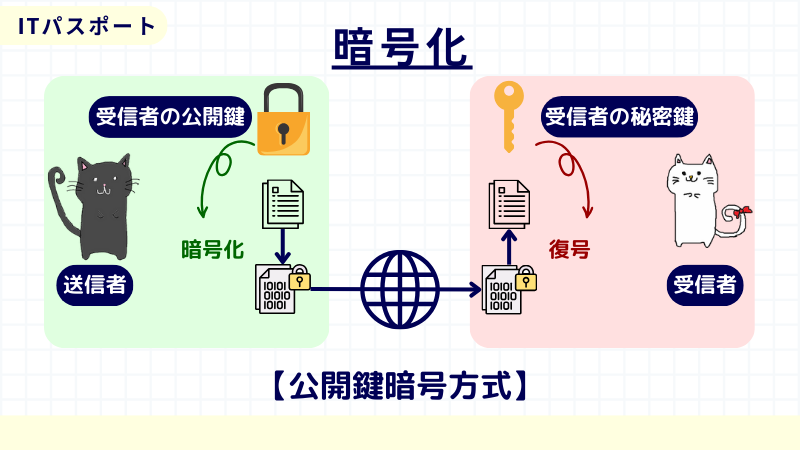

公開鍵暗号方式

暗号化と復号に用いる鍵が異なる暗号方式を公開鍵暗号方式と呼びます。

異なる鍵を1本ずつ計2本で1組となっており、暗号を送付する送信者側に暗号化に用いる鍵を配布し、受信者は復号に用いる鍵を自身で秘密裏に管理します。

この送信者に送付する鍵を公開鍵、受信者側が管理しておく鍵を秘密鍵と呼びます。

公開鍵を配布することで誰でも自由に暗号化をできますが、公開鍵では復号できないため重要な内容を見ることはできず、復号できるのは秘密鍵を持つ受信者に限定されます。

イメージとしては、送信者は南京錠だけ配られ、鍵をかけることはできるけどそれを解けるのは鍵を持っている受信者だけです。

公開鍵暗号方式はアルゴリズムが複雑な分、暗号化や復号に時間がかかるといったデメリットがあります。

一方で受信者は秘密鍵を一つ持っていれば他のユーザに公開鍵を配布すれば1対多でやり取りができるため鍵の管理が容易と言ったメリットがあります。

- RSA

- DSA

- ECDSA

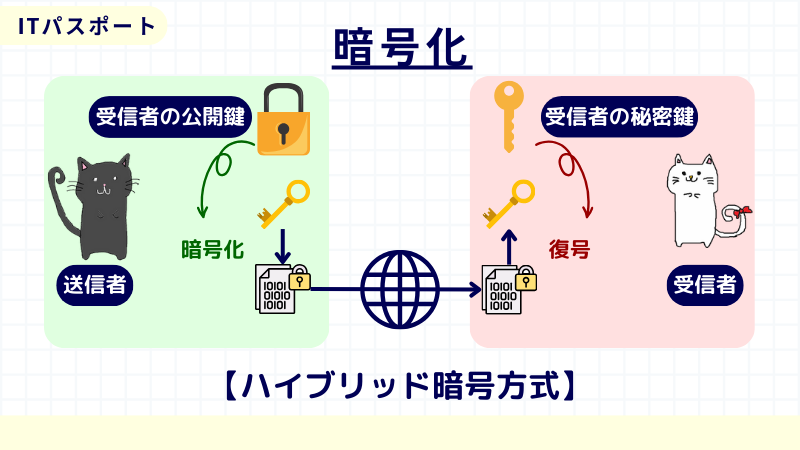

ハイブリッド暗号方式

暗号方式は2つありますが、それぞれの方式にメリットデメリットがあります。

| 暗号方式 | メリット | デメリット |

| 共通鍵 | ・高速に暗号化や復号が可能 | ・事前の鍵共有が困難 ・相手が増えると鍵の管理が複雑化する |

| 公開鍵 | ・事前の鍵共有が容易 ・相手が増えても鍵の管理は複雑にならない |

・暗号化や復号に時間がかかる |

そこで各暗号方式のメリットを良いどころどりするため、ハイブリッド暗号方式が生まれました。

ハイブリッド暗号方式は以下の手順で行われます。

- 共通鍵を受信者の公開鍵で暗号化

- 暗号化された共通鍵を受信者に送付

- 受信者は自身の秘密鍵で共通鍵を復号

- 以降は共通鍵でメッセージ交換を行う

インターネットでブラウザを見る場合、このハイブリッド暗号方式を用いたTLSにより、セキュアな状態で閲覧が可能となっています。

TLSの前バージョンはSSLと呼ばれていたことから、TLSはSSL/TLSと表記されるケースもあります。

無線LANにおけるセキュリティ

無線LANは電波を用いて情報のやり取りを行うため、適切に管理しないことで利用者の通信内容が読み取られ悪用されたりウイルスに感染するなどの被害も考えられます。

無線LANにおいてもいくつか対策がされているので、押さえておきましょう。

暗号方式

無線LANの暗号化方式としてはWEP・WPA・WPA2・WPA3・AESなどが用いられています。WEPは危殆化しており安易に読解される恐れがあります。

ESSIDステルス

無線LANのアクセスポイントでは、ネットワークの識別子であるESSIDを一定時間ごとに発信するビーコン信号機能と呼ばれるものがあります。

しかしビーコン信号機能を受信すればだれでもアクセスポイントを発見できてしまうので、このビーコン信号の発信を見えなくする必要があります。

ビーコン信号を見えなくする機能をESSIDステルスと呼びます。

MACアドレスフィルタリング

あらかじめ登録されているMACアドレスからしかアクセスを受け付けない仕組みをMACアドレスフィルタリングと呼びます。

この施策により決められた端末しかアクセスできないように制限し、不正アクセスを防げます。

暗号化における重要語句

以下は試験でもよく問われる語句です。あわせて押さえておきましょう。

| 要素 | 内容 |

| SSH | TLS同様、ハイブリッド暗号方式を用いて安全にリモートコンピュータと通信するためのプロトコル。入力されるコマンドやパスワードなどがすべて暗号化される。 |

| S/MIME | 公開鍵暗号技術を使用し、「認証」「改ざん検出」「暗号化」などの機能をメールに提供する技術 |

暗号化技術・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問1

データの受信者Aは,自分の[a]鍵と[b]鍵を用意して[a]鍵を送信者Bに送付する。データの送信者Bは,受信者Aから送付された[a]鍵を用いてデータを暗号化して受信者Aに送信する。受信者Aは,送信者Bから受信した暗号化されたデータを自分の[b]鍵を使って復号する(H.28春/問87)

ア:a・・・公開、b・・・共通

イ:a・・・公開、b・・・秘密

ウ:a・・・秘密、b・・・公開

エ:a・・・秘密、b・・・共通

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問2

暗号化方式の特徴について記した表において,表中のa~dに入れる字句の適切な組合せはどれか。(R.6/問57)

| 暗号方式 | 鍵の特徴 | 鍵の安全な配布 | 暗号化/複合の 相対的な処理速度 |

| a | 暗号化鍵と復号鍵が異なる | 容易 | c |

| b | 暗号化鍵と復号鍵が同一 | 難しい | d |

| a | b | c | d | |

| ア | 共通鍵暗号方式 | 公開鍵暗号方式 | 遅い | 早い |

| イ | 共通鍵暗号方式 | 公開鍵暗号方式 | 早い | 遅い |

| ウ | 公開鍵暗号方式 | 共通鍵暗号方式 | 遅い | 早い |

| エ | 公開鍵暗号方式 | 共通鍵暗号方式 | 早い | 遅い |

ア

イ

ウ

エ

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問3

無線LANの暗号化方式はどれか。(H.26秋/問76)

ア:ESSID

イ:HTTPS

ウ:POP3

エ:WPA2

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問4

電子メールで使用されるS/MIMEの説明として,適切なものはどれか。(H.30春/問69)

ア:Webサイト上で電子メールの送受信を行うことで,利用者がWebブラウザから利用できるサービスである。

イ:電子証明書を使用して,メールソフト間で電子メールを安全に送受信するための規格である。

ウ:メールサーバ間で電子メールを転送するためのプロトコルである。

エ:メールソフトが電子メールを受信するためのプロトコルである。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問5

ESSIDをステルス化することによって得られる効果として,適切なものはどれか。(R.6/問70)

ア:アクセスポイントと端末間の通信を暗号化できる。

イ:アクセスポイントに接続してくる端末を認証できる。

ウ:アクセスポイントへの不正接続リスクを低減できる。

エ:アクセスポイントを介さず,端末同士で直接通信できる。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

暗号化技術・まとめ

今回は暗号技術について学習しました。

いくつかのプロトコルが出てくるためごっちゃにならないようにそれぞれ押さえておきましょう。

次回は認証技術について学習します。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません