[SPI・数学]損益:割引[無料問題集]

今回はSPIの割引に関する問題について確認していきましょう。

SPI割引の例題

SPIの割引問題を見ていきましょう。

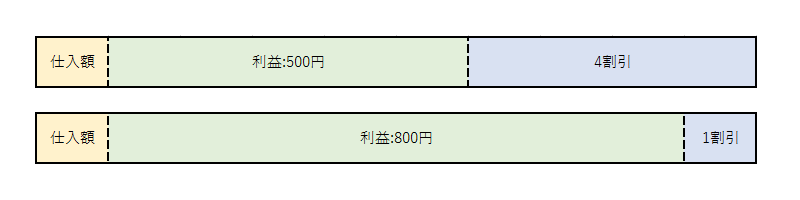

具体的には割引販売を行った際に、利益が○○円だった場合、割引を行わなかった際の利益はいくらかを求める問題が一般的です。

問題1

仕入れ額が1,100円の商品を定価で売ったときの利益はいくらか。

円

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問題2

定価の1割り引きで売ると利益が800円だったとすると、この商品の定価はいくらか。

円

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

SPI割引のまとめ

定価が分からない状態で売価を求めるなど、未知数が二つある場合片方を\(x\)と置くことで簡単な方程式が立てられます。

今回の場合は定価を求める問題でしたが、仕入れ額や利益の場合でもこの方法で通用します。方程式をすぐに立てられるように練習してみましょう。

福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。

経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)

簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません