[基本情報技術者試験]午後問題はどれを選ぶべき?各問題の配点や対策方法を徹底攻略!!

基本情報技術者試験の午後問題は、令和二年度より配点が変わり、とるべき戦略も以前とは別のものとなりました。

そのため、いざ昔の知識で対策しようと思っても、

と言った理由から、中々勉強が進まない事もありえます。

そこで今回は、各分野どのような傾向があり、どういった対策をするべきなのか、どの問題を選択するのが良いのかといった観点から解説していこうと思います。

本記事のまとめ!

- 午後試験においてセキュリティとアルゴリズム・プログラミングは必須

- 選択科目は過去問を解いてある程度選択肢を絞っておこう

- 通信講座を活用して試験対策をしよう!

基本情報の午後問題について

まず初めに、基本情報技術者試験の午後問題について配点などをチェックしてみましょう。

問題と配点を見てみよう

令和2年度より出題数、配点が以下の様に変わりました。

| 問 | 分野 | 選択方法 | 配点 |

| 1 | 情報セキュリティ | 必須 | 20点 |

| 2~4 | ソフトウェア・ハードウェア データベース ネットワーク |

2~5の中から2問 | 15点 |

| 5 | プロジェクトマネジメント サービスマネジメント システム戦略 経営戦略 企業と法務 |

15点 | |

| 6 | データ構造とアルゴリズム | 必須 | 25点 |

| 7~11 | ソフトウェア開発(C言語、Java、Python、アセンブラ、表計算) | 7~11の中から1問 | 25点 |

以前までは配点20点×5問だったため、プログラミングによる配点が大きくなったことが分かります。

あらかじめ絞って対策するのが吉

特に午後のテクノロジ系問題(ソフトウェア・ハードウェア、データベース、ネットワーク)は業務で使っているかどうかによって学習コストが高くなってしまう傾向があります。

そのため、非エンジニアの場合はこれらを網羅的に勉強するのではなく、1問~2問に絞って勉強することで学習する時間を短縮することも可能かと思います。

基本情報の選択問題一覧

あらためて、それぞれの科目毎の難易度を見ていきましょう。

問1.セキュリティ

難易度:★★☆☆☆

基本情報技術者試験におけるセキュリティの分野は必須科目なので、必ず対策をしておきましょう。

良く問われるパターンとしては事象による攻撃名や攻撃パターン、インシデントが今後発生しないようにするためにどのような対策を取るべきか、といったところです。

ただ、攻撃パターンやその防御策はある程度限られているため、過去問を5年分くらいすれば6割以上取ることは容易です。

決して難しい内容ではないので、ここでできるだけ点数を稼いでおきたいですね!

問2.ソフトウェア・ハードウェア

難易度:★★★☆☆

ハードウェア・ソフトウェアではビットを絡めた計算問題や論理問題が良く出題されます。

例えばRGB(Red,Blue,Green)の色の組み合わせをビットのパターンに置き換える問題やデジタルをアナログに変換する場合の符号の処理、OSにおけるプロセスのスケジュール問題などです。

一見難しく、食わず嫌いをしてしまう方も多いように思えますが、実際に図を書いて試行錯誤することでパターンが分かってくるのと、問われる問題が結構限られていることから慣れてしまえば得点源にできます。

ただ、問題に慣れるまでに時間がかかる事と、実際に解き始めても思った以上に時間を費やしてしまう可能性があることも否めません。そのため、普段からビットの扱いやOSの処理に詳しくない場合、避けても良いかもしれません。

問3.データベース

難易度:★★★☆☆

データベースの問題ではよく表計算と絡めてリレーショナルデータベースを構築する問題やSQLを選ばせる問題が出てきます。

主キーとは何か、SELECT句とは何かといった基本的なところから、結構複雑な構文を選ばせたり、どの表とどの表が必要かを選んだりといった複雑な問題まで幅広く出題されます。

個人的にはSQLやデータベースはある程度業務で使っているかどうかが得点に直結すると考えており、業務で使用経験がない場合、SQLを最初から学ばないといけないといった観点からも外した方が無難かなと思います。

問4.ネットワーク

難易度:★★☆☆☆

ネットワークはIPアドレスの変換や経路、各サーバの設定等基本的な問題が良く問われます。

セキュリティと絡めた問題もよく出題され、セキュリティを対策していると同時に対策できていることも多いかと思います。

年によって難易度に差が出ることは否めませんが、まずは第一に対策すべき分野ではないでしょうか。

問5.マネジメント・ストラテジ

難易度:★☆☆☆☆~★★★★☆

マネジメント・ストラテジの問題ではプロジェクトマネジメント・サービスマネジメント・システム戦略・経営戦略・法務といった非常に幅広い分野から出題されます。

難易度自体にも大きなばらつきがあり、特に経営戦略や法務において法律の知識や会計の知識を問われるとエンジニアであまり関わってこなかった場合は大きく得点を落としてしまう可能性があります。

一方で経理職や管理職などマネジメントに触れる機会が多い方は、普段から使う知識ばかり問われ満点を狙う事も決して難しくはありません。

自分の仕事や経験を良く見直したうえで、取るべきかどうかを慎重に判断しましょう。

問6.データ構造とアルゴリズム

難易度:★★★★☆

データ構造とアルゴリズムはプログラミング問題その1で25店の配点があり必ず答える必要があります。

代入文や配列の扱いを、疑似コードと呼ばれるコードで処理していく必要があります。

ある程度プログラミングに慣れていない場合、それぞれのコードの意味を全く理解できないまま時間だけが過ぎていき悲惨な結果になることは間違いありません。

どうしても避けて通れない道なので、特にプログラミングに触れたことのない方は早め早めに対応しておきましょう。

問7~11.ソフトウェア開発

難易度:★★★☆☆~★★★★★

ソフトウェア開発も必須で、C言語、Java、Python、アセンブラ、表計算の中から1つ選んで必須で答える必要があります。

C言語

C言語は50年ほど前から存在している歴史ある言語です。

よく問われるのがポインタやメモリについての論題で、新しい言語に比べても難しいかなといった印象を受けます。

初心者の方がいきなり勉強するにはあまり向かない言語で、開発者や使用経験者の方でなければ選ばない方が無難かなとも思います。

詳しい対策方法については以下の記事をご覧ください。

Java

Javaは近年よく用いられている開発言語のひとつで、オブジェクト指向の考え方が良く問われます。

例えばパソコン例に例えてみましょう。

90年代のPCは大きなモニター型でカスタマイズのしようがなく、性能を上げたかったり修理したかったりした場合は買い替えるか修理に出すしかありませんでした。

しかし今のデスクトップPCではモメリやグラフィックボード、SSD等を追加したり取り換えたりできます。そのため、各部品を取り換えるだけで良くなっており、このように部品を組み合わせて表現するのがオブジェクト指向になります。

よく使われる言語なので、勉強しておくことで就職後も役に立つかと思います。

こちらも対策法については以下の記事をご覧ください。

Python

Pythonも比較的新しい言語で、最近話題のAIとも相性が良いとされる言語です。

初心者の方でも学習しやすくプログラミングが苦手だった筆者でもすぐに使って機械学習をさせることができました。

最近の身の回りのアプリでもYouTube等を筆頭に、Pythonで動いているものがおおいのでかなり身近な言語と言えます。

Pythonの対策記事は以下になります。

アセンブラ

アセンブラは機械語に近い言語とされており、C言語よりも学習コストが高い言語と言われています。

CPUに対して1対1のコードで命令する必要があり、動作やメモリの内容もその都度自分で確認する必要があるため難易度は低いとは言えません。

よほどの理由がない限りは選択肢から外した方が良いです

表計算

表計算とは言ってしまえばMicrosoftのアレですが、内容的にほとんど変わりません。

マクロに加えて各演算子の特徴や参照の仕方などは良く問われることで、「普段からエクセル使ってるから大丈夫」と余裕をかましていると痛い目みますが、それでも出るところは限定的です。

そのため、他の言語にどうしても苦手意識がある場合は表計算を選ぶのが無難かなと思います。

午後問題の選び方

それぞれの分野の特徴をまとめて紹介させていただきました。

あらためて、午後で選ぶべきおすすめの問題を紹介しようと思います。

おすすめの選び方!

おすすめの選び方としては

- セキュリティ

- ソフトウェア・ハードウェア

- ネットワーク

- アルゴリズムとデータ構造

- Java or Python

辺りが無難かなと思います。

ソフトウェア・ハードウェアやネットワークで問われる数学的知識はそこまで深くなく基礎を押さえていればしっかりと解けます。

また、セキュリティやアルゴリズムとデータ構造に関しては必須なので避けられませんが、ソフトウェア開発は現在よく使われているJavaやPythonであれば比較的学びやすく対策がしやすいのではないでしょうか。

文系の方は以下の記事も参照!

文系の方でたまに計算問題に苦手意識を持っている方も多く、それでも就職の関係上取らなければいけないため、何とかしたいと言った方もよく見られます。

文系の方に向けては以下の記事で午後問題の選び方や対策方法をまとめているので、是非ご覧になってください。

プログラミングは応用情報なら回避可能

基本情報技術者試験においてプログラミングは必須科目で、捨てることはできません。(捨ててしまうと合格点の6割に届きません)

一方で応用情報技術者試験は捨てることが可能となっています。

そのため、基本情報のプログラミングが無理!という方は応用情報から入るのも戦略の一つです。

難しいと感じたら通信講座を利用しよう!

資格を勉強するにあたって、独学による勉強で合格できれば理想ですが、中にはあまり勉強時間を確保できなかったり、モチベーションが続かなかったりと言う理由から挫折してしまう方も見られます。

そんな時は合わせて通信講座を利用してみても良いかなと思います。

特に最近の通信講座では教材を電子ファイルで提供していて費用が抑えられていることも多く、学習しやすい環境になっています。

とくにおすすめの通信講座は以下の2社です。

BizLearn

BizLearnはマンツーマン指導やeラーニングシステムを搭載した通信講座で、午後の関門であるプログラミングに対しても、すべての言語に対応しています。

午前試験の免除ができたり、分からないところを納得できるまで聞けたりといったサポートの手厚さが魅力です。

通常、サポートの手厚い講座であれば価格もお高いのですが、BizLearnは4万円台と破格なので、気軽に受講できます。

BizLearnの基本情報技術者試験講座について、気になる方は以下の記事もご覧ください。

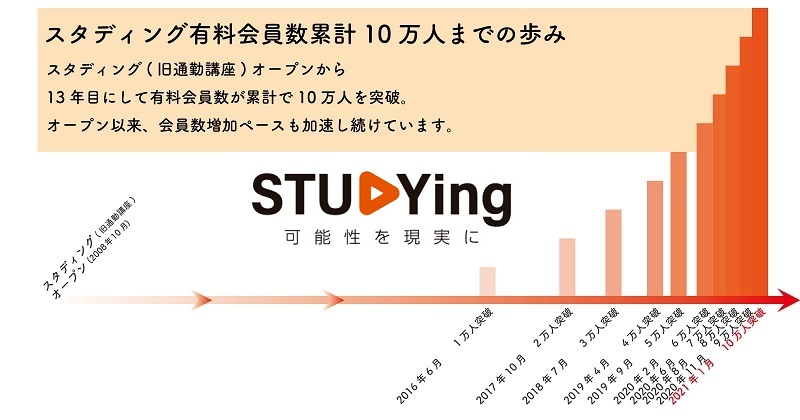

スタディング

スタディングの基本情報講座は価格が3万円台でコスパも良く、学習アプリによって効率よく問題を解けておすすめなので、興味がある方は試してみてください!

実際に筆者も試してみてレビュー記事を書いたのでよろしければ目を通していただけると幸いです。

基本情報午後問題・まとめ

本記事のまとめ!

- 午後試験においてセキュリティとアルゴリズム・プログラミングは必須

- 選択科目は過去問を解いてある程度選択肢を絞っておこう

- 通信講座を活用して試験対策をしよう!

今回は基本情報技術者試験の午後問題の各傾向と対策方法、どの科目を選ぶと良いかをアドバイスさせていただきました。

どの科目を選ぶかによって勉強に掛る時間なども大きく変わってくるので、特に短時間で合格したい方は早い段階で受験科目を絞って勉強していきましょう!

福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。

経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)

簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません