[応用情報技術者試験]IT業界未経験者でも合格できた勉強方法!勉強の始め方や対策方法を徹底解説!

応用情報技術者試験は難易度が高く、範囲も広いため、勉強方法が分からずに諦めてしまう方が多いです。

筆者自身も1回は不合格でしたが、勉強方法を改めて再チャレンジしたところ、2016年秋に応用情報技術者試験に合格しました。

これは素直に嬉しい!!!!! pic.twitter.com/g1EenM3eH3

— さのさん (@TS_0601) 2016年12月16日

難関資格と呼ばれるだけあり、かなり苦戦の末のギリギリの合格でしたがその時の勉強方法や気をつけたことについて書こうと思います。

受かった当時はIT未経験であり、その状態でも対策さえ立てればきちんと合格することができました。

今後、似たような境遇の方で将来のために応用情報技術者試験を取得したい人の役に立てれば嬉しく思います。

応用情報技術者試験は難しすぎ?初心者や未経験でも合格できる?

これから応用情報技術者を勉強するにあたって、どれくらい勉強しなければいけないのか気になる方は多いと思います。

そこで、最初に応用情報技術者試験の情報を記載しておくので、確認しておいてください。

応用情報技術者の概要・位置づけ

応用情報技術者試験は基本情報技術者試験の上位に位置する資格で、より高度なITに関する知識、技能を持つことを証明できる資格になります。

IPAの定める役割としては以下の通りです。

基本戦略立案又はITソリューション・製品・サービスを実現する業務に従事し、独力で次のいずれかの役割を果たす。

(1) 需要者(企業経営、社会システム)が直面する課題に対して、情報技術を活用した戦略を立案する。

(2) システムの設計・開発を行い、又は汎用製品の最適組合せ(インテグレーション)によって、信頼性・生産性の高いシステムを構築する。また、その安定的な運用サービスを実現する。引用元:応用情報技術者試験(AP) ~ ワンランク上のITエンジニア ~

[ Applied Information Technology Engineer Examination ]

応用情報を取得するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 高度試験や中小企業診断士の一部試験免除

- 国家資格で知名度があり、進学や就職に有利

- 会社によっては手当てがある

試験の形式

応用情報技術者の試験形式は午前・午後の2部に分かれています。

午前

| 試験時間 | 150分(9:30~12:00) |

| 出題形式 | 4択 |

| 出題数 | 80問 |

| 解答数 | 80問 |

| 合格ライン | 60%(48問正解) |

午後

| 試験時間 | 150分(13:00~15:30) |

| 出題形式 | 記述式 |

| 出題数 | 11問 |

| 解答数 | 5問 |

| 合格ライン | 60% |

午前に関しては使いまわしの問題が多く、時間にゆとりもあるため対策は容易です。

午後に関しては、11問の中から4問(1問はセキュリティで必須)選択するため、時間配分が試験合格の肝になってきます。

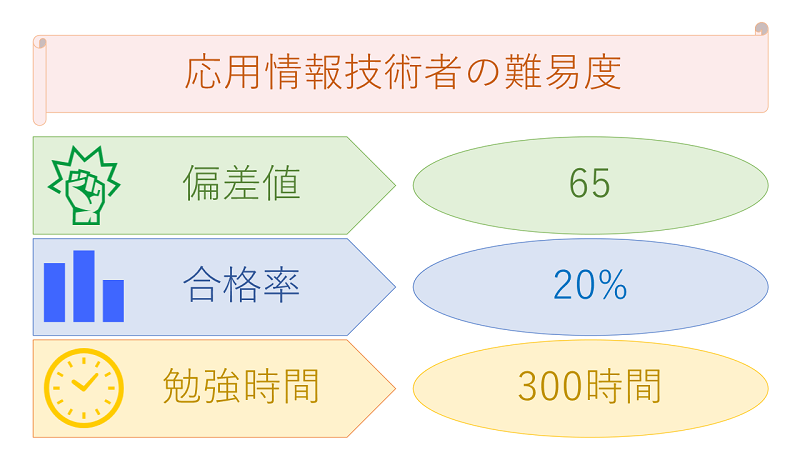

試験の難易度

試験の難易度は、合格率が約2割前後で他の難関と呼ばれる資格と比較すると合格しやすいように思われます。

しかし一方で受験者層のレベルが高く、基本情報技術者試験(こちらは合格率約40%)を合格しているような人たちが受け、その中での2割りだから相当難しいと言う声もあります。

実際に資格のサイトで偏差値を見ると65と、決して低い数字ではありません。

ただ筆者が受けた感覚では実際のところそこまで難しい資格ではなく、基本情報技術者試験とはベクトルが違うように感じられました。

応用情報の難易度については、以下の記事でも触れているので参考にしてください。

基本情報を飛ばしていきなり挑戦はアリ?

基本情報技術者試験はプログラミング・アルゴリズムが必須で40点以上を占めており、それらの科目ができないと合格は困難です。

一方、応用情報技術者試験はそれらを選ばないこともできるので、人によっては応用情報技術者試験の方が合格しやすい場合もあります。

また、基本情報技術者試験は完全マークのため、正か誤かに分かれます。しかし応用情報技術者試験は筆記のため、完全に正解といわずとも部分点が入ることもあるので、その点でも最後まで粘れば案外点をもらえる可能性もあります。

基本情報のプログラミング・アルゴリズムが解けない場合はいきなり応用情報を先に受ける手段もあるにはあります。

未経験でも合格できた事例(筆者について)

受験するに当たって、未経験で挑戦できるか気になる方も多いと思います。

筆者自身、未経験で合格しているのでその時のスペックを簡単にまとめておきます。

スペック

合格当時の筆者のスペックをザックリ書いておくと以下のとおりになります。

- IT業界での経験なし

- 経理の経験2年程

- プログラミング大の苦手

IT業界での経験もなく、ましてやプログラミング苦手ということで合格からはほど遠く、それでよく受かったなというようなスペックです。

応用情報技術者試験はあくまで試験です。合格するためには業務経験があるに越したことはありませんが、それ以上にしっかりと試験対策をするかどうかです。

勉強時間・選択した科目など

| 勉強時間 | 300時間程 |

| 当時の所有資格 | 日商簿記2級 Webデザイン技能検定3級 |

| 選択 | セキュリティ ネットワーク アーキテクチャ サービスマネジメント ストラテジ |

選択に関して、1回目はマネジメント×2、ストラテジ、監査と、文系科目で固めるといった無謀な行為に出たのが仇になりました。

2回目はネットワークとアーキテクチャで点が稼げたように思えます。

勉強時間の具体的なスケジュール等は以下の記事をご覧ください。

応用情報技術者試験のモチベーション維持について

合格するためには一定のモチベーションを保ちつつ、継続することが何より大事です。

意気込みだけで最初の数日間頑張ってもそのあと失速してしまっては勉強にかけた時間や参考書に使ったお金が水の泡です。

そうならないために、モチベーションを保つ方法をご紹介します。

毎日少なくても5分は問題に触れる

先述の通り、続けることは一番重要です。

しかし忙しかったり他に誘惑があったりで中々優先的に時間が確保できないのが現状じゃない方も多いかと思います。

そんなときに有効な方法は5分だけやってみるということです。

5分あればスマホ片手に応用情報ドットコムで午前問題を数問解くこともできます。

まずは簡単なところから、5分が無理なら1分でも30秒でもいいので毎日続けることを意識しましょう。

目的意識を持つ

勉強をするにあたって、その都度目的を持つことは大切です。

最終的な目的なら合格に他ならないと思いますが、ここで言う目的はもっと小さいものです。

例えば「今日はIPアドレスの変換を確実にできるようにする。」や、「M/M/1モデルをカンペキに理解する。」と言ったように、細かな目的を毎回定めましょう。

その細かな目標が達成できるようになったら次は「セキュリティ分野で8割以上撮る」と言ったように少しずつ目標を大きくしていきます。

その繰り返しで実力は確実につき、合格に近づいていきます。

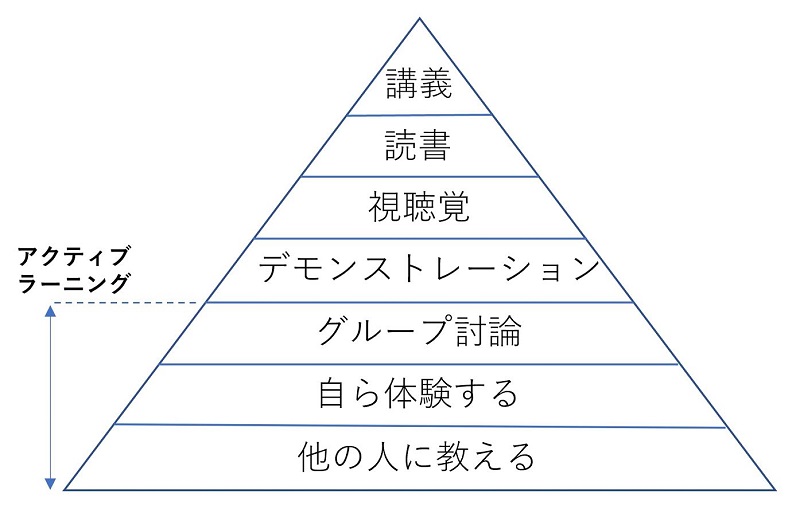

アウトプットを中心に

勉強においてはアウトプットも非常に大切です。

学習モデルには、ラーニングピラミッドというものがあります。

ラーニングピラミッドはアメリカ国立訓練研究所(National Training Laboratories)で生まれたもので、学習定着率をあらわしたものになります。

実際に図をご覧ください。

図の上から下に向かうほど定着率は高くなるとされています。

参考書を読むだけでは定着率は10%にしかなりません。そして問題を解くことで定着率は30%にまで増えます。しかしこれでもまだ定着率は良いと言えません。

この先さらに定着させるためには実際に他の人に説明したり、自分で実験したりする必要があります。

人に説明できる機会は中々難しいですが、体験の面においては、SQLに関して実装できるサイトもありますし、ネットワークであれば自分でポートを触ってみたり、パケットをキャプチャしてみたりはできます。

それらのツールも無料で出回っており、ネットさえあれば誰でも利用できるので体験しながら学習しましょう。

応用情報技術者試験の午前試験・午後試験それぞれの勉強方法

午前と午後、それぞれ分けての勉強方法を書いていきます。

午前試験の対策・コツ

まずは午前試験の対策法です。

ひたすら問題を解く

午前は使いまわしが多いので、先ほど紹介した応用情報技術者試験ドットコムの問題をひたすら解いて80問中60問くらい正解できれば本番でも十分合格できます。

午前試験はた応用情報技術者試験ドットコムで十分で、他に参考書や問題集はいらないと思います。

た応用情報技術者試験ドットコムは、スマホにも対応しており、短い時間でも効率よく学ぶことができます。

暗記に頼らない

過去問題を何問も解くことで同じ問題も出てくるので、ある程度演習を重ねると問題文を見ただけで答えをぱっと思い出せる域に達するかもしれません。

しかし回数によって数値だけ変えてくる場合もあり得るので、決して答えを暗記するのではなく、解き方を理解したり、他の選択肢の意味を把握したりすることに徹底しましょう。

新傾向の問題でも過去問ではずれの選択肢として出ていたものが正解になっただけのパターンというのも案外あります。

ただ「解けた」・「間違いだった」だけでなく、他の選択肢がなぜダメなのか、そこまで答えられてこそ実力が付いたと言えます。

また、午前の知識は案外午後でも問われることがあります。

筆者が受けた場合では午前の選択肢の中に「ゼロデイ攻撃」があり、午後の記述の解答にも「ゼロデイ攻撃」を書かせる問題が出たことがありました。

油断大敵

応用情報ドットコムで何度も合格ラインを達成しても本番で合格点を取れなければ意味がありません。

筆者の場合は1度落ちていますが、1度目は午前が49問正解(合格ラインは48問)で、午後試験の最中も合格域に達しているか不安で試験に集中できなかったのを覚えています。

ギリギリで不安にならないためにも、間違った問題をピックアップし、本番で余裕をもって合格できるように備えましょう。

午後試験の対策・コツ

次に応用情報のメインともいえる午後の対策方法です。

問題選び

応用情報の本番は午後で、いかに自分に合った問題を選べるかが合格のカギです。

まずは分野別に問題を一通りとき、正答率をそれぞれ把握しましょう。

一通り解くことで、大体自分がどの分野において得意で、どの分野において不得意であるのか見えてきます。

セキュリティを除いた10問のうち、得点率が良かった順に上位6問ほどを残してあとはすっぱり捨ててしまいましょう。

ここで注意したいのが、非IT系だと言って技術分野をすべて捨ててしまうことは絶対にやめましょう。

特にネットワークやアーキテクチャは計算問題こそあるものの、そこまで難しい計算は出ないうえにパターンも決まっているので一度解けると点を取りやすくなる分野です。

筆者は1度目に文系科目のみを選んだ結果、圧倒的な文章量と難解な表現に惑わされボロボロの結果に終わってしまいました。

特にストラテジは範囲が広く、毎年の傾向がつかみにくいため保険の意味でも技術系の勉強は絶対にしておきましょう。

一通り選択問題が決まったらひたすら問題を解いていきましょう。何問かといていると、ある程度聞かれる内容や問われ方がパターン化されてくると思います。

そのパターンが見えてしまえば合格は目前です。慣れるまでは質より量で勝負です!

長文対策

午後試験では長文を読んで問題を解く必要があるので、集中力や読解力が必要とされています。

しかし、実際に問題を解いてみるとわかるのですが問われる問題は基礎的なものが多く、答えも文章中にある言葉をそのまま抜き出したり、参考書で重要単語として書かれていたりするものが大半を占めます。

計算問題に関しても四則演算や進数変換といった基礎数学がメインなので、特殊な知識は実は不要なのです。

午前問題で数を重ねていれば実は解ける問題ばかりなので、以下のポイントにだけ注意すれば合格ラインまで引き上げられます。

- 問題文に線を引きながら読む

- オレオレ解答をやめる

- 単語に関しては完璧に

それぞれ軽く補足させていただきます。

問題文に線を引きながら読む

長文だと最初から最後まで頭に入れようとして読んでも集中力が続きません。その多い文章の中でどこが問われるかを見定める必要があります。

気付きのポイントとしては一般常識で考えてどうなの?と思う点や、複数あるうちの1つの手段しか用いてない点をピックアップし、問題を読み返した時に一目で分かるようにしておきましょう。

例えば「パスワードの設定は初期のままだった」や、「FWではブラックリスト方式を用いている」などが出たらもうほぼそこが問われます。

問題を見ると、「セキュリティ対策としてどうすべきだったか」や「FWの設定をどうすべきか」といった問題が必ずあるはずなので、手堅く得点をゲットしましょう。

オレオレ解答をやめる

オレオレ解答という言葉は後程紹介するおすすめテキストのポケスタの言葉を流用したものですが、要するにエンジニアの方が現場で「俺はこうやって解決してるからこの方法で何とかなるはずだ」といったものです。

現場ではそれで良いかもしれませんが、試験ではあくまで問題の中から答えを探す能力を問われているわけであり、不正解となります。

本文中に書いてある内容を踏まえたうえでその範疇にとどまり回答するようにしましょう。

特に応用情報技術者試験に落ちている方で、ベテランのエンジニアなのになぜ・・・という方はこの傾向にあります。

単語に関しては完璧に

問題には「この攻撃方法は何か」、「このプロトコルは何か」と言った知識を問う問題も必ず出ます。

この問題はもともと知っていないと手も足も出ないので完璧にしておきましょう。

単語の覚え方は参考書の目次を見て説明できないものはそのページに飛んで知識の補強と言った作業を数回繰り返すと覚えきれます。

過去問の点数が低くても落胆しない

過去問題を解いていると採点して自分がどれくらいとれているか知りたくなると思いますが、どんなに点数が低くても落胆してはいけません。

むしろ点が低いと言うことは分からない点が分かったということなので、次に同じ問題が出たらもう答えられることを意味します。

プラスにとらえて次につなげる事だけを考えましょう。

※午後の選択問題に関して、選び方についてはさらに深く掘り下げた記事を書いたので気になる方はご参照ください。

分野別勉強法

次に、応用情報の必修分野1+選択分野10の合計11の分野を、非IT業界の立場から見てどれくらいおすすめできるかを3段階であらわしました。

分野ごとにどういった勉強をすれば良いかをまとめています。

情報セキュリティ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

情報セキュリティについては、おすすめというよりは必修なので赤で表示させていただきました。

セキュリティの勉強は一通りの攻撃手法は暗記し、それ以外には文章中からインシデントがおきそうな要因を読み取れるようになる練習をすれば十分です。

例えば、「机の上のパソコンは鍵がかけられずにおいてある」や「Aさんは送られてきたメールのURLをクリックした」等、よくよく見ればどう考えても突っ込みどころ満載の文章が書かれている場合、ほぼほぼそこが問われます。

そしてその箇所を無事見つけられれば得点ゲットになります。

また、セキュリティに関してはこの試験を作っている大元の機構、IPAでも脅威に関してまとめているページがあるので必ず目を通しておきましょう。

経営戦略(ストラテジ)

| 難易度 | ★★☆☆☆~★★★★★(回による) |

| おすすめ度 | ★☆☆☆☆~★★★★☆(回による) |

ストラテジは経営・財務・法務に関する知識を問われることが多いです。

出題範囲は広く、対策を立てにくい分野ではありますが、得意ジャンルが出ると簡単に満点が狙えたりもします。

特に簿記問題が出た場合、パターンが決まっているので、日商簿記2級辺りを持っている方は選んでみましょう。

プログラミング

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| おすすめ度 | ★☆☆☆☆~★★★★★(経験による) |

プログラミングはITをやってきた方や、基本情報技術者試験に合格している方であれば難なく点数を取れるジャンルです。

しかし、非IT系でプログラミングをやっていない方はスルーしたほうが良い分野になります。

プログラミング対策をするにあたっては勉強時間だけでなく、開発環境を整えるだけでも苦戦する可能性が高いです。

したがって、経験者だったりプログラミングが好きだったりしない場合は避けるのが無難です。

システムアーキテクチャ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

システムアーキテクチャは数学の知識を必要としますが、四則演算(足し算・掛け算・引き算・割り算)ができれば基本的に簡単な理解で済みます。

M/M/1モデルと稼働率の計算法だけ少しややこしい上に頻出なので、その二つは最優先で対策しましょう。

ネットワークやデータベースと関連の深い問題も多く、この分野を選ぶことで他分野の対策にもつながるので、選ぶことをおすすめします。

ネットワーク

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★★☆ |

ネットワークはセキュリティと通じるところがあり、セキュリティの勉強過程である程度基礎は学ぶことができます。

必要な知識は2進数変換で、IPアドレスに関する仕組みができれば大部分はわかるのではないでしょうか。

また、よく社内ネットワークの図が出てくるので、どの範囲までパケットが届くのか、その都度考えながら問題集を解いてみましょう。

データベース

| 難易度 | ★★★★☆ |

| おすすめ度 | ★★★☆☆ |

データベースは主にE-R図とSQLができるかどうかです。

SQLは通常のプログラミングに比べると圧倒的に簡単で実装環境も整えやすいです。

一通り自分の手で組んでどのような動きをするか試しながら学習しましょう。

下記のサイトではSQLを実際に書いて勉強することができるので自分に合っているかどうかの判断材料として用いても良いです。

組み込みシステム開発

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★☆☆ |

組み込みシステム開発に関してはある処理を行うシステムがあり、それがお互いにどのように作用していくかを考えながら解いていく問題が多く出題されます。

問題を解けるかどうかは、文章からいかに図に落とし込めるかによります。

また、システムアーキテクチャ同様、簡単な計算問題も多いです。

文章を読み、その動作を手で実際に追ってアウトプットできているか、その練習を繰り返しましょう。

情報システム開発

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★☆☆ |

情報システム開発ではクラス図やシーケンス図など、図を用いた問題が多く出題されます。

図の特性を覚えるのは簡単ですが、プログラミング同様C言語やJavaのアルゴリズム的な考え方を要求されることもあるので、選択する場合はアルゴリズムの勉強をしましょう。

開発手法に関する出題も多いので、それぞれの開発手法のメリット・デメリットも含めて頭に入れておきましょう。

プロジェクトマネジメント

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★★☆ |

プロジェクトマネジメントに関してはコストの削減や時間短縮にかかわる問題からリスクへの対応まで幅広く勉強する必要があります。

テクニカル系試験に比べ対策がし辛いことが特徴ですが、覚える事が得意な場合は高得点を狙えます。

サービスマネジメント

| 難易度 | ★★★★☆ |

| おすすめ度 | ★★★☆☆ |

サービスマネジメントに関してはITILから出題されます。

ITILはITサービスに関する実際の運営方式やノウハウを収集し、書籍化したものですが、かなりの量におよびかなり対策が難しい分野になります。

文系科目ではありますが、ITILとは何ぞやと言う方は最初から度外視しても問題ありません。

システム監査

| 難易度 | ★★★★★ |

| おすすめ度 | ★☆☆☆☆ |

システム監査では実際に企業の様子を読んでどこが良いか悪いかを客観的に判断する能力が求められます。

また、回答はほぼ全て記述形式で、読む量も多いのが特徴です。

難易度は比較的高めなので、避けてしまっても問題ありません。

対策するのであれば専門知識はそこまで必要ないので、本を読んでとにかく長文に慣れる練習をしましょう。

応用情報技術者試験の対策に使った教材・テキスト

筆者が勉強に用いた教材も簡単にご紹介します。

参考書はニュースペックテキスト+ポケスタがおすすめ!

どのような教材を使ったかについてですが、個人的には参考書はニュースペックとポケスタの組み合わせが良かったと思っています。

ニュースペックの良いところはフルカラーで丁寧な説明のため、事前知識があまりなくても理解できるといった点です。

ポケスタは完全に試験を意識したつくりで、過去問を分析してピンポイントで問題に対応した答えを用意するような作りです。

いきなり予備知識なしに読むと、ただの無意味な暗記になってしまうので一通りニュースペックに目を通し、知識を付けたうえで読んでいきましょう。

問題集は午前が応用情報ドットコム・午後が重点対策で十分!

午前試験の対策は、応用情報ドットコムで対策可能です。

午前試験に関しては、通信講座を含めこのサイトに匹敵する学習サイトはないと思います。

午後試験対策の問題集に関しては一通り色んな参考書を解きましたが、重点対策1冊だけを周回しても十分だったかな?とも思うくらい重点対策がおすすめです。

応用情報対策に通信講座は使うべき?

応用情報技術者試験は難易度が高く、独学では無理と感じる方も多いようです。

そこで、独学が無理と感じる方には通信講座をおすすめしています。

通信講座のメリット

応用情報技術者試験は専門性が高く、初めて勉強する方からすると理解することが多すぎて挫折しがちです。

しかし、通信講座を活用すれば初心者が挫折しそうな個所を詳しく解説してもらえるため、モチベーションが保ちやすくなります。

最近は低価格で受講できる通信講座も多いので、金銭的に不安な方にもおすすめです。

おすすめの応用情報技術者対策通信講座

スタディング

| 受講料(税込) | 43,800円~ |

| 受講期間 | 次回検定試験日まで |

| カリキュラム | 【午前試験対策】 ・基本講座(ビデオ/音声):76講座(合計約28時間) 【午後試験対策】 ・午後試験解説講義 全体概観:1回(約30分) ・各分野解説講座(ビデオ/音声):42講座(合計約17時間) |

| 教材 | 【午前試験対策】 ・WEBテキスト:76講座 ・スマート問題集:76回(合計603問) ・セレクト過去問集(午前試験):23回(合計484問) 【午後試験対策】 ・PDFテキスト:42講座 ・セレクト過去問集:11回(大問51問) |

| サポート・特典 | 無料講座登録で初回5%OFF |

| 公式HP | https://studying.jp/oyojoho/ |

以前は通勤講座とも呼ばれており、スマホ1台でいつでもどこでも講義視聴や問題演習ができるので手軽に勉強を続けられます。

受講料も4万円台と安めで、他の応用情報技術者試験の対策講義と比較してもお財布にやさしい点で大きな魅力です。

その他の応用情報通信講座

スタディング以外にも、多くのスクールで応用情報技術者試験の対策講座を開講しています。以下の記事では各講座の価格や特徴を徹底的に比較しているので、一度目を通してみてください。

応用情報技術者試験の勉強方法まとめ

応用情報技術者試験は難関資格に分類される国家試験です。

そのためベテランのエンジニアでも当たり前のように落ちる資格ですが、試験対策をしっかりすれば未経験でも十分合格を狙えます。

メリットが大きいので是非合格を勝ち取って、さらなるステップを目指しましょう!

福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。

経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)

簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません